আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ

আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ

(১৮৭১-১৯৫৩)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংলা পুঁথির সংগ্রাহক।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর বৃহত্তর চট্টগ্রামের পটিয়া

উপজেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে আব্দুল

করিম জন্মগ্রহণ

করেন। পিতার নাম মুনশী নূরউদ্দিন। মায়ের মিস্রীজান।

মাতৃগর্ভে থাকার সময় তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। এই কারণে তিনি তাঁর দাদা-দাদির কাছে

প্রতিপালিত হন।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরীক্ষার আগে তিনি টাইফয়েড এ আক্রান্ত হন। ফলে তার আর এফএ পরীক্ষা দেয়া হয়নি। এখানেই তার উচ্চ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম মিউনিপ্যাল স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি

সীতাকুণ্ড ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদে যোগদান করেন। পরে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের প্রথম সাব-জজ আদালতে করণিক পদে চাকরি করতে থাকেন।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি

চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে কমিশনারের পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট হয়ে আসেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে চাকরিচ্যুত হন।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল অফিসে কেরানির পদে চাকরী করেন

এবং ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবিটি সম্ভবত প্রথম

তুলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ‘আল ইসলাম’ পত্রিকার 'আশ্বিন ১৩২৫ সংখ্যা'তে

প্রকাশিত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান’ নামক প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষা

চর্চার বিষয়ে লেখেন- ‘মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থলে বরণ করা ব্যতীত কোনো জাতি কখনো

উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে পারে না।’

১৯২০-২১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর

রচিত 'বাংলা পুঁথির তালিকা বাঙালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' শিরোনামে দুই

খণ্ডে প্রকাশ করে।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি

ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিন 'কলকাতা

মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভাপতি

হন।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি হন। এই বছরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অর্নাসের

পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি হন।

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর সংগৃহীত পুঁথি থেকে প্রায় ৪০০ বছরের

বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

তার আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেন- পনেরো শতকের শাহ মোহাম্মদ সগীর, ষোলো শতকের দৌলত উজির বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের কাজী দৌলত, মাগন ঠাকুর, আলাওল, আঠারো শতকের আলী রজা প্রমুখ। এ ছাড়া ষোলো শতকের দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, গোবিন্দ দাসসহ ত্রিশোর্ধ্ব হিন্দু কবির

রচনা রয়েছে।

তাঁর সংগৃহীত পুঁথির বেশির ভাগই

ছিল মুসলমান কবিদের লেখা। পরে তিনি এই তাঁর সংগৃহীত

প্রায় ১৭০০ পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে

দান করেন। এছাড়া অবশিষ্ট ৪৫০টি হিন্দু কবিদের লেখা পুঁথিগুলি রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরকে দেওয়া হয়।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ৯টি পুঁথি সম্পাদনা করেন। এগুলি পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ পূঁথিগুলো হলো: নরোত্তম ঠাকুরের রাধিকার মানভঙ্গ (১৩০৮), কবি বল্লভের সত্যনারায়নের পূঁথি (১৩২২), দ্বিজ রতিদেবের মৃগলুদ্ধ (১৩২২), রামরাজার মৃগলুদ্ধ সংবাদ (১৩২২), দ্বিজমাধবের গঙ্গামঙ্গল (১৩২৩), আলী রাজার জ্ঞানসাগর (১৩২৪), বাসুদেব ঘোষের স্ত্রী গোরাঙ্গ সন্ন্যাস (১৩২৪), মুক্ত রামসেনের সারদামঙ্গল

(১৩২৪) এবং শেষ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় (১৩২৪)। পূঁথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনা ছাড়াও নানামুখী চিন্তা-চেতনামুলক তাঁর প্রায় ৪১২টির মতো মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইসলামাবাদ শিরোনামে তিনি চট্টগ্রামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য শীর্ষক আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি কোহিনুর, নবনুর, সওগাত এবং সাধনা পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

সম্মাননা

সম্মাননা

- ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে

চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করে।

- ১৯২০

খ্রিষ্টাব্দে

নদীয়া সাহিত্য সভা তাঁকে 'সাহিত্যসাগর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

তিনি তাঁর নিজ নামের সঙ্গে

'সাহিত্য বিশারদ' ব্যবহার করতেন।

- ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা পুরষ্কার (মরণোত্তর) প্রদান করে।

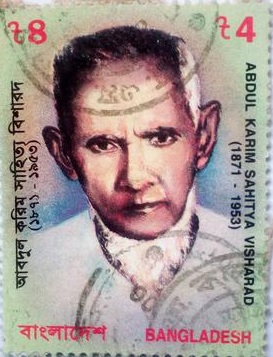

- বাংলাদেশ সরকার তাঁর সম্মানার্থে ৪ টাকা মূল্যের স্মারক ডাক

টিকিট প্রকাশ করেছিল।

আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ

আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ  সম্মাননা

সম্মাননা