স্বরযন্ত্র

স্বরতন্ত্রী, স্বররন্ধ্র/স্বরপথ, ধ্বনিদ্বার

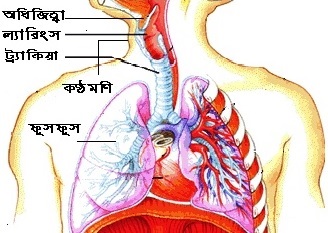

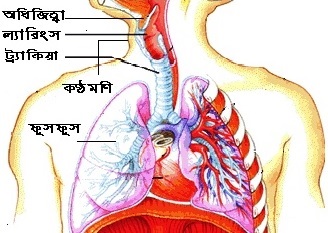

মানবদেহের

শ্বসনতন্ত্রের অংশ হলো স্বরযন্ত্র

(larynx)। এর অবস্থান গলবিল (pharynx)-এর

নিচে এবং মনুষ্যকণ্ঠের সম্মুখভাগে। মানুষের শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ছোটো

ছোটো তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত অংশ। এই তরুণাস্থিগুলো সন্ধি-বন্ধনী এবং ঝিল্লিতে

আবদ্ধ থাকে। এর উপরিভাগে একটি জিহ্বাকৃত ঢাকনা থাকে, একে বলা হয়

অধিজিহ্বা (epiglotis)।

খাদ্যগ্রহণের সময় কোনো খাদ্য দ্রব্য যাতে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে,

সে

জন্য

মানবদেহের

শ্বসনতন্ত্রের অংশ হলো স্বরযন্ত্র

(larynx)। এর অবস্থান গলবিল (pharynx)-এর

নিচে এবং মনুষ্যকণ্ঠের সম্মুখভাগে। মানুষের শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ছোটো

ছোটো তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত অংশ। এই তরুণাস্থিগুলো সন্ধি-বন্ধনী এবং ঝিল্লিতে

আবদ্ধ থাকে। এর উপরিভাগে একটি জিহ্বাকৃত ঢাকনা থাকে, একে বলা হয়

অধিজিহ্বা (epiglotis)।

খাদ্যগ্রহণের সময় কোনো খাদ্য দ্রব্য যাতে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে,

সে

জন্য

এর উপরে অধিজিহ্বা

আবরক হিসাবে কাজ করে।

এর উপরে অধিজিহ্বা

আবরক হিসাবে কাজ করে।

স্বরযন্ত্রের গহ্বরে একজোড়া স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় পাতের মতো

পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এই পর্দা অনেকটা ধ্বনি দ্বারের মতো কাজ করে, তাই এই

পর্দাকে বলা হয়

ধ্বনিদ্বার (vocal

fold)

বা স্বরতন্ত্রী (vocal

cord)।

স্বরযন্ত্রের দুটি ধ্বনিদ্বারের ভিতরে যে ছোট রন্ধ্র রয়েছে তাকেই স্বরপথ

বলা হয়। এর অপর নাম স্বররন্ধ্র (glottis)।

উন্মুক্ত অবস্থায় স্বরপথ বা স্বররন্ধ্রের আকার দেখায় অনেকটা ইংরেজি

V

বর্ণের মতো। এমন রুদ্ধাবস্থায় এর আকৃতি

সরলাকার ধারণ করে।

ফুসফুসে

বাতাস প্রবেশ ও ফুসফুস থেকে বাতাস নির্গমনের জন্য যে নালীটি রয়েছে, তার নাম

শ্বাসনালী (Trachea)। এই শ্বাসনালীর উপরের দিকে থাকে

স্বরযন্ত্র। পুরুষের গলার মাঝামাঝি জায়গায় কিছুটা উঁচু হয়ে থাকে। একে বলা হয়

কণ্ঠমণি (Adam’s apple)। এই কণ্ঠমণি বরাবর স্বরযন্ত্র অবস্থিত। স্বরযন্ত্র ফুসফুসে

বায়ু প্রবেশের দ্বার হিসাবে কাজ করে থাকে। স্বরযন্ত্রের নিচে অবস্থিত ফুসফুসে

প্রবেশকারী নালীকে বলা হয় বায়ুনালী (Wind-pipe)।

আর এর পাশেই রয়েছে খাদ্যনালী।

ফুসফুসে

বাতাস প্রবেশ ও ফুসফুস থেকে বাতাস নির্গমনের জন্য যে নালীটি রয়েছে, তার নাম

শ্বাসনালী (Trachea)। এই শ্বাসনালীর উপরের দিকে থাকে

স্বরযন্ত্র। পুরুষের গলার মাঝামাঝি জায়গায় কিছুটা উঁচু হয়ে থাকে। একে বলা হয়

কণ্ঠমণি (Adam’s apple)। এই কণ্ঠমণি বরাবর স্বরযন্ত্র অবস্থিত। স্বরযন্ত্র ফুসফুসে

বায়ু প্রবেশের দ্বার হিসাবে কাজ করে থাকে। স্বরযন্ত্রের নিচে অবস্থিত ফুসফুসে

প্রবেশকারী নালীকে বলা হয় বায়ুনালী (Wind-pipe)।

আর এর পাশেই রয়েছে খাদ্যনালী।

খাদ্যগ্রহণের সময় খাবার যাতে ফুসফুসে ঢুকে না পড়ে, সে কারণে স্বরযন্ত্রকে আবরিত করে

যে উপাস্থি থাকে, তাকেই অধিজিহ্বা

(Epiglottis) বলে। কোনো অসতর্ক মুহুর্তে

খাদ্যদ্রব্য অধিজিহ্বাকে ফাঁকি দিয়ে বায়ুনালীতে প্রবেশ করলে, তখন বিষম লাগে। মূলত

অধিজিহ্বা বায়ুনালী ও ফুসফুসকে রক্ষা করে থাকে। অধিকাংশ ভাষায় এই অংশটি ধ্বনি

উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে না। তবে ককেশীয় কিছু ভাষায় এই স্থান থেকে

উৎপন্ন ধ্বনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য এই জাতীয় ধ্বনিকে বলা হয় অধিজিহ্বাজাত

শব্দ (epiglottal sound)।

স্বরতন্ত্রী নিয়ন্ত্রণজাত ধ্বনির প্রকৃতি :

ধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে স্বরতন্ত্রী

দুটো প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে স্বরপথকে প্রসারিত বা সরু করা হয়। যখন স্বরপথ

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন এর ভিতর দিয়ে বাতাস সঞ্চালিত হতে পারে না। এই

অবস্থায় কোন ধ্বনি তৈরি হয় না। স্বরতন্ত্রী যখন সামান্য প্রসারিত করে সরু স্বরপথ

তৈরি করা হয়, তখন এই পথে বাতাস প্রবাহিত হলে স্বরতন্ত্রী দুটো তীব্র বা হাল্কাভাবে

কাঁপতে থাকে। এরই ফলে ধ্বনি তৈরি হয়।

স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা ধ্বনিকে মানুষ কণ্ঠ, জিহ্বা, ঠোঁট, নাক ইত্যাদির

সাহায্যে বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। এই সকল ধ্বনি পার্থক্যগুলোকে এক-একটি

পৃথক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করে চিহ্নিত করা হয়। স্বরতন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই

সৃষ্টি করা হয় ধ্বনির প্রকৃতি (অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ইত্যাদি)।

কণ্ঠসঙ্গীতে আমরা যে সুরেলা ধ্বনি শুনি তা হলো স্বরতন্ত্রী দ্বারা উৎপন্ন ধ্বনির

পরিশীলিত ও সুখশ্রাব্যরূপ। কণ্ঠস্বরের উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারণেও মূখ্য ভূমিকা

রাখে এই স্বরতন্ত্রী।

স্বরতন্ত্রী কম্পিত হলে, একটি সুনির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের ধ্বনি উৎপন্ন হতে পারে বা

একাধিক কম্পাঙ্ক সমন্বিত শব্দ মিশ্রিতরূপে প্রকাশিত হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি

সুনির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের ধ্বনিকে বলা হয় সুর

(Tone)। পক্ষান্তরে একাধিক

কম্পাঙ্কবিশিষ্ট মিশ্রিত ধ্বনিকে বলা হয় স্বর

(Note)। এক্ষেত্রে স্বরের ভিতর সবচেয়ে

কম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট ধ্বনিকে বলা হয় মৌলিক সুর

(Fundamental tone), পক্ষান্তরে

মৌলিক সুরের চেয়ে সবচেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের সুরকে বলা হয় উচ্চসুর (Over tone)। মানুষ

স্বভাবতই সঙ্গীতের পরিমার্জিত স্বর অনুসরণ করে কথা বলে না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে

ধ্বনি বা সুর থাকে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ কথা বলার সময় একাধিক সুর উৎপন্ন করে এবং

তা মিশ্ররূপেই পাওয়া যায়। তারপরেও তা সঙ্গীতশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট নিয়ম

অনুসরণ করে না বলে তাকে স্বর হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।

|

|

|

চিত্র-১ |

চিত্র-২ |

মানুষ প্রয়োজন সাপেক্ষে কখনও

জোরে কথা বলে আবার কখনও বা ফিসফিস করে বলে। এক্ষেত্রে

শব্দের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে না, ঘটে শব্দতরঙ্গের বিস্তারে। যখন একটি শব্দ

তরঙ্গের আকার বড় হয়, তখন তা জোরালো শোনা যায়। মানুষ যখন স্বরতন্ত্রীর উপর বাড়তি

জোর দিয়ে ধ্বনির বিস্তার বাড়িয়ে দেয়, তখন শব্দ জোরালো হয়ে উঠে। পাশের চিত্র-১

লক্ষ্য করুন। এখানে দুটো ধ্বনির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একই। কিন্তু ক সংখ্যক ধ্বনির

বিস্তার বেশি বলে, এটি জোরে শোনা যাবে। পক্ষান্তরে খ সংখ্যক ধ্বনি শোনা যাবে

আস্তে। এক্ষেত্রে শব্দের বিস্তারের উপর নির্ভর করে শব্দের তীব্রতা

(Intensity) বা

শব্দ-উচ্চতা (Loudness)।

আগেই বলেছি প্রতিটি সুর সুনির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে বাঁধা থাকে। যদি এই কম্পাঙ্কের

সংখ্যাকে বৃদ্ধি করা যায়, তা হলে শব্দ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। এই জাতীয় শব্দকে আমরা

সাধারণত চিকন সুর বলে থাকি। পুরুষ কণ্ঠস্বরের কম্পাঙ্ক কম বলে, পুরুষের কণ্ঠস্বর

মোটা এবং মেয়েদের কণ্ঠস্বরের কম্পাঙ্ক বেশি বলেই, মেয়েদের কণ্ঠস্বর চিকন শোনায়।

সঙ্গীতযন্ত্রে ব্যবহৃত খাদের সুরগুলো থাকে কম কম্পাঙ্কের কিন্তু তারার সুরগুলো হয়

উচ্চ কম্পাঙ্কের। একই সঙ্গীত স্কেলের শুরু ও শেষের স্বরের এই পার্থক্য স্পষ্টই বুঝা

যায়। যেমন A স্কেলের আদি স্বরের কম্পাঙ্ক যদি হয়

৪৪০, তা হলে এর শেষের সি-এর

কম্পাঙ্ক হবে ৮৮০। কম্পাঙ্ক নির্ভর শব্দের এই গুণকে বলা হয় শব্দ-তীক্ষ্ণতা

(Pitch)। প্রথম ক ধ্বনিটি মোটা শোনাবে কারণ এর কম্পাঙ্ক কম।

কিন্তু নিচের খ ধ্বনিটির কম্পাঙ্ক বেশি বলে, এই ধ্বনিটি চিকন শোনাবে।

শব্দ ও মনুষ্য উচ্চারিত ধ্বনি

শব্দের গুণের (Quality) তারতম্যও একটি লক্ষ্য করার বিষয়। ধরা যাক, আপনি একটি মেয়ে

এবং একটি ছেলেকে কোন সঙ্গীতযন্ত্রের সাথে সা স্বরটি প্রলম্বিত ও সুরেলা করে গাইতে

বললেন। যদি তারা সেই ভাবেই যথার্থ সুরে সা ধ্বনিটি পরিবেশন করে, তারপরেও একটা

পার্থক্য বুঝা যাবে। এক্ষেত্রে মূল পার্থক্যটি তৈরি হবে কম্পাঙ্কের সূত্রে। ধরা যাক

সঙ্গীতযন্ত্রের সা ধ্বনিটি ২৪০ কম্পাঙ্ক হিসাবে নির্বাচন করেছেন। ছেলেটি যদি ২৪০

কম্পাঙ্কে সা মিলায়, আর মেয়েটি ৪৮০ কম্পাঙ্কে কণ্ঠ মেলায়, সেক্ষেত্রে দুটো

কণ্ঠস্বরই সঙ্গীতযন্ত্রের সা এর সাথে মিলবে। কিন্তু পরস্পরের কণ্ঠস্বর পৃথক ধ্বনি

হিসাবে মনে হবে। আগেই বলেছি- স্বর হলো একাধিক কম্পাঙ্কের ধ্বনির সমন্বিত রূপ। এই

সমন্বয়ের তারতম্যের কারণে শব্দরঞ্জন

(Timbre) পাল্টে যাবে। ফলে ছেলে ও মেয়ের কণ্ঠ

একই মনে হবে না। একই কারণে দুটি পুরুষকণ্ঠ থেকে উৎপন্ন একই কম্পাঙ্কের স্বর-ধ্বনি

মান অভিন্ন মনে হবে না।

জন্মগতসূত্রে প্রতিটি মানুষ একটি মৌলিক সুর কণ্ঠে ধারণ করে। এই মৌলিক সুরটির

দ্বারাই মানুষের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য নিরূপিত হয়। শৈশবে মানবশিশুর কণ্ঠস্বরের

তীক্ষ্ণতা বেশি থাকে, সেই কারণে সকল শিশুর কণ্ঠই মেয়েদের মতো চিকন শোনায়। কিন্তু

বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বরতন্ত্রীর পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন

এক্ষেত্রে বড় বেশি বুঝা যায় না, কিন্তু ছেলেদের স্বর মোটা হয়ে যায়। মানুষের জীবনে

কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন ঘটে সাধারণত ১২-১৪ বৎসরের দিকে।

মানুষ কণ্ঠজাত ধ্বনিকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঙ্গীতের উপযোগী করে গড়ে তোলে। এই

কণ্ঠধ্বনিকে বলা হয়

সঙ্গীতোপযোগী ধ্বনি।

মানবদেহের

শ্বসনতন্ত্রের অংশ হলো স্বরযন্ত্র

(larynx)। এর অবস্থান গলবিল (pharynx)-এর

নিচে এবং মনুষ্যকণ্ঠের সম্মুখভাগে। মানুষের শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ছোটো

ছোটো তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত অংশ। এই তরুণাস্থিগুলো সন্ধি-বন্ধনী এবং ঝিল্লিতে

আবদ্ধ থাকে। এর উপরিভাগে একটি জিহ্বাকৃত ঢাকনা থাকে, একে বলা হয়

অধিজিহ্বা (epiglotis)।

খাদ্যগ্রহণের সময় কোনো খাদ্য দ্রব্য যাতে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে,

সে

জন্য

মানবদেহের

শ্বসনতন্ত্রের অংশ হলো স্বরযন্ত্র

(larynx)। এর অবস্থান গলবিল (pharynx)-এর

নিচে এবং মনুষ্যকণ্ঠের সম্মুখভাগে। মানুষের শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ছোটো

ছোটো তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত অংশ। এই তরুণাস্থিগুলো সন্ধি-বন্ধনী এবং ঝিল্লিতে

আবদ্ধ থাকে। এর উপরিভাগে একটি জিহ্বাকৃত ঢাকনা থাকে, একে বলা হয়

অধিজিহ্বা (epiglotis)।

খাদ্যগ্রহণের সময় কোনো খাদ্য দ্রব্য যাতে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে,

সে

জন্য ফুসফুসে

বাতাস প্রবেশ ও ফুসফুস থেকে বাতাস নির্গমনের জন্য যে নালীটি রয়েছে, তার নাম

শ্বাসনালী

ফুসফুসে

বাতাস প্রবেশ ও ফুসফুস থেকে বাতাস নির্গমনের জন্য যে নালীটি রয়েছে, তার নাম

শ্বাসনালী