নিউরোট্র্যান্সমিটার

নিউরোট্র্যান্সমিটার

Neurotransmitter

বিস্তারিত: মূলত

দুটি

স্নায়ুকোষের মধ্যবর্তী

ফাঁকা জায়গায়

নিউরোট্র্যান্সমিটার

থাকে। এরা একটি স্নায়ুকোষের তথ্যকে বহন করে এবং অন্য স্নায়ুকোষে

পৌঁছে দেয়, তাই পরিবাহী রাসায়নিক তরলসমূহকে একত্রে নিউরোট্রান্সমিটার

(Neurotransmitter)

বলা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী ওটো লোয়েউই প্রথম

নিউরোট্র্যান্সমিটার আবিষ্কার করেন।

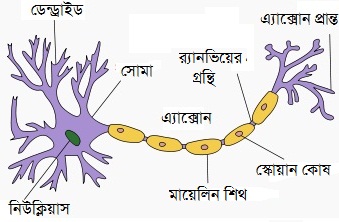

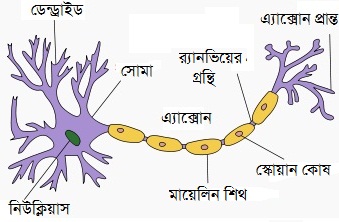

স্নায়ুকোষের সঞ্চিত তথ্যের বৈদ্যুতিন সংকেত

অন্য স্নায়ুকোষে প্রেরিত হয় এ্যাক্সোন প্রান্ত দিয়ে। আর অন্য প্রান্তে অন্য

স্নায়ুকোষের ডেন্ড্রাইড দ্বারা গৃহীত হয়। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায়

নিউরোট্রান্সমিটার থাকে।

এই ফাঁকা স্থানের পরিমাণ ৩০-৫০ ন্যানোমিটার।

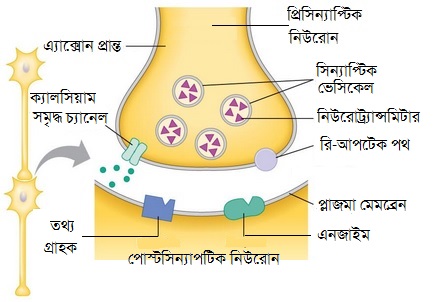

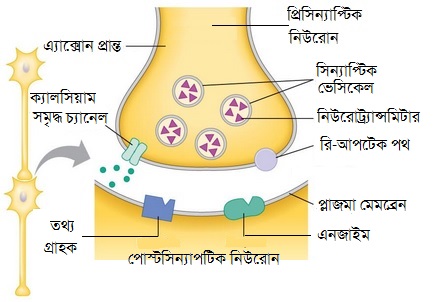

দুটি স্নায়ুকোষের মধ্যে যে স্নায়ুকোষ থেকে তথ্য সঞ্চালিত হয়, তাকে বলা হয়

প্রিসিন্যাপটিক নিউরোন (presynaptic

neuron) আর তথ্যগ্রাহক

স্নায়ুকোষকে বলা হয় পোস্টসিন্যাপ্টিক নিউরোন

(postsynaptic

neuron)।

প্রিসিন্যাপ্টিক নিউরোন তথ্য পাঠায় তার এ্যাক্সোন প্রান্তের মাধ্যমে।

এ্যাক্সোন প্রান্তের প্রান্তীয় পর্দার নিচে এক ধরনের থলে থাকে, এদেরকে বলা হয়,

সিন্যাপ্টিক ভেসিকেল (synaptic

vesicles)। এই

সিন্যাপ্টিক ভেসিকেল ভিতরে নিউরোট্র্যান্সমিটার তৈরি হয় এবং এর ভিতরে অবস্থান করে।

স্নায়ুকোষের

এ্যাক্সোনের ভিতর দিয়ে তথ্য সঞ্চালিত হয় বৈদ্যুতিক স্পন্দনের দ্বারা। সাধারণত

নিষ্ক্রিয় স্নায়ুকোষে প্রায় ৭০ মিলিভোল্ট ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে। এই অবস্থায়

স্নায়ুকোষে তথ্য সঞ্চালিত হলে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca++)

দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। দেখা যায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ কোটি ধনাত্মক আধান দ্বারা

এ্যাক্সোন প্রান্তে জমা হয়। ধনাত্মক আধনের আধিক্যের কারণে ক্যালসিয়াম আয়ন

সিন্যাপ্টিক ভেসিকেলে প্রবেশ করে। এই সময় এর ভিতরের

নিউরোট্র্যান্সমিটার তথ্যকে গ্রহণ করে এ্যাক্সোনের পর্দা সংলগ্ন এলাকায় চলে আসে।

এরপর ভেসিকেলের মুখ খুলে গিয়ে নিউরোট্র্যান্সমিটার সিন্যাপ্সের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে।

নিউরোট্র্যান্সমিটারের কিছু অংশ পরবর্তীত কোষে তথ্য সঞ্চালন করে, বাকিটা এ্যাক্সোন

প্রান্তে চলে আসে এবং একটি বিশেষ পথ দিয়ে এ্যাক্সোনের সিন্যাপ্টিক ভেসিকেলে প্রবেশ

করে। এই বিশেষ পথটিকে বলা হয় রি-আপটেক (Re-uptake)।

স্নায়ুকোষের

এ্যাক্সোনের ভিতর দিয়ে তথ্য সঞ্চালিত হয় বৈদ্যুতিক স্পন্দনের দ্বারা। সাধারণত

নিষ্ক্রিয় স্নায়ুকোষে প্রায় ৭০ মিলিভোল্ট ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে। এই অবস্থায়

স্নায়ুকোষে তথ্য সঞ্চালিত হলে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca++)

দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। দেখা যায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ কোটি ধনাত্মক আধান দ্বারা

এ্যাক্সোন প্রান্তে জমা হয়। ধনাত্মক আধনের আধিক্যের কারণে ক্যালসিয়াম আয়ন

সিন্যাপ্টিক ভেসিকেলে প্রবেশ করে। এই সময় এর ভিতরের

নিউরোট্র্যান্সমিটার তথ্যকে গ্রহণ করে এ্যাক্সোনের পর্দা সংলগ্ন এলাকায় চলে আসে।

এরপর ভেসিকেলের মুখ খুলে গিয়ে নিউরোট্র্যান্সমিটার সিন্যাপ্সের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে।

নিউরোট্র্যান্সমিটারের কিছু অংশ পরবর্তীত কোষে তথ্য সঞ্চালন করে, বাকিটা এ্যাক্সোন

প্রান্তে চলে আসে এবং একটি বিশেষ পথ দিয়ে এ্যাক্সোনের সিন্যাপ্টিক ভেসিকেলে প্রবেশ

করে। এই বিশেষ পথটিকে বলা হয় রি-আপটেক (Re-uptake)।

নিউরোট্র্যান্সমিটারের কিছু অংশ পোস্ট সিন্যাপ্টিক নিউরোনের তথ্যগ্রাহক অংশ

দ্বারা গৃহীত হয়। একই সাথে এই নিউরোনে এনজাইম গ্রন্থি থাকে। একবার কোনো

নিউরোট্র্যান্সমিটারের পরিমাণ বৃদ্ধি

পেলে, তা

সিন্যাপ্সে থেকেই যায়। এক্ষেত্রে উক্ত নিউরোট্র্যান্সমিটার পরবর্তী অন্যান্য

নিউরোট্র্যান্সমিটারের কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারে। তাই এনজাইম গ্রন্থ থেকে

নিঃসরিত রস পূর্বে ব্যবহৃত নিউরোট্র্যান্সমিটারকে ভেঙে দেয়। যেমন

‘এ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ’ নামক একটি এনজাইম

এ্যাসিটাইলকোলিন

নামক নিউরোট্র্যান্সমিটারের

কাজ হয়ে যাওয়ার পর, তাকে

ভেঙে অকার্যকর করে দেয়।

নিউরোট্রান্সমিটারের থাকে শতাধিক বিভিন্ন ধরনের তরল যৌগিক পদার্থ। এই সকল তরল

পদার্থের এক একটি একেক ধরনের ভূমিকা রাখে। গঠনগত দিক থেকে, এই পদার্থগুলোকে কয়েকটি

ভাগে ভাগ করা হয়।

-

এ্যামিনো এ্যাসিড

-

এ্যাসিটাইলকোলিন (Ach)

-

মোনো-এ্যামিন

-

-

-

সেরোটোনিন

- মেলাটোনিন ডাইমিথাইল ট্রিপ্টামিন (DMT)

-

পেপ্টাইড (নিউরোপেপটাইডসমূহ)

- বোম্বেসিন

- গ্যাস্ট্রিন রিলিজিং পেপ্টাইট

(GRP)

- গ্যালোনিন

- গ্যাস্ট্রিন সমূহ

- গ্যাস্ট্রিন

- কোলেসিস্টকাইনিন

(CCK)

- পশ্চাৎ পিটুইটারীর

- ভেসোপ্রসিন

- অক্সিটোসিন

- নিউরোফাইসিন I

- নিউরোফাইসিন II

- ওপিয়য়েড সমূহ

- কর্টিকোট্রপিন বা

অ্যাড্রেনকর্টিকট্রফিক হর্মোন (ACTH)

- বিটা লাইপোট্রপিন

- ডাইনরফিন

- এন্ডরফিন

- এনকেফালিন

- লিউমরফিন

- সিক্রেটিন জাতীয় পেপ্টাইড

- সিক্রেটিন

- মোটিলিন

- গ্লুকাগন

- ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পেপ্টাইড

(VIP)

- গ্রোথ হর্মোন রিলিসিং হর্মোন

(GRF)

- সোমাটোস্টাটিন জাতীয় পেপ্টাইড

- ট্যাকিকাইনিন জাতীয়

পেপ্টাইড

- নিউরোকাইনিন এ

- নিউরোকাইনিন বি

- Neuropeptide A

- নিউরোপেপটাইড Y

(Y=টাইরোসিন)

-

- নিউরোপেপটাইড Y

(NY)

- অগ্ন্যাশয় পলিপেপটাইড

(PP)

- পেপটাইড YY

(PYY)

গ্যাসীয় নিউরোট্রান্সমিটার

-

-

-

নাইট্রিক অক্সাইড (NO)

-

কার্বন মনক্সাইড (CO)

স্নেহপদার্থ জাতীয় নিউরোট্রান্সমিটার

-

-

সূত্র :

-

http://droualb.faculty.mjc.edu/Course%20Materials/Physiology%20101/Chapter%20Notes/Fall%202011/chapter_8%20Fall%202011.htm

নিউরোট্র্যান্সমিটার

নিউরোট্র্যান্সমিটার স্নায়ুকোষের

স্নায়ুকোষের