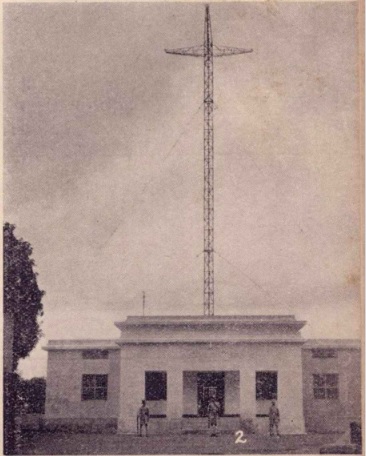

নাজিমউদ্দিন সড়কস্থ প্রথম ঢাকা

বেতার ভবন

সূত্র:

The Indian Listener 7December 1939-

Vol-IV-24

|

|

নাজিমউদ্দিন সড়কস্থ প্রথম ঢাকা

বেতার ভবন |

অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর

পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক বেতার কার্যক্রমের সূত্রে,

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর (শনিবার ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬)

ঢাকার ৬২, স্যার নাজিমুদ্দীন সড়কের একটি ভাড়া বাড়িতে বেতার কার্যক্রম

শুরু হয়েছিল।

বর্তমানে এই স্থান শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের কার্যক্রম চলছে। এটি ছিল

তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিও

ব্রডকাস্টিং-এর অধীনস্থ ৯ম বেতার কেন্দ্র এবং ১৪তম সম্প্রচারকেন্দ্র ছিল।

বেতার জগৎ পত্রিকার ১০ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যায় 'আমাদের কথা বিভাগে '১৬ই ডিসেম্বর' [পৃষ্ঠা:

৯৩২] এবং নরেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত 'ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের প্রেরকযন্ত্র' [পৃষ্ঠা

৯৩৪-৯৩৫] নামক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন

করেছিলেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার জন হের্বার্ট। বেতার মাইক্রোফোনের মাধ্যমে

শ্রোতাদের সাথে পরিচয় গভর্নরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন- ব্রডকাস্টিং নিয়ন্ত্রক-

লিউনেল ফিল্ডেন।

উল্লেখ্য, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার, ভারতে বেতার সম্প্রচার উন্নয়নের জন্য ৪০

লাখ রুপি বরাদ্দ করে। ভারতে বেতার সম্প্রচারের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য,

বেতার নিয়ন্ত্রক কমিটি বিবিসির পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সূত্রে ১৯৩৬

খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রকাস্টিং নিয়ন্ত্রক এবং বিবিসির বেতার গবেষণার

প্রধান এইচ.এল. কির্কে ভারত ভ্রমণে করেন। এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেতার

সম্প্রচারের জন্য স্থান নির্ধারণ করা। গুটি কয়েক বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে বিপুল

সংখ্যক মানুষকে বেতার সম্প্রচারের অধীনে আনা যায়, এই লক্ষ্য সামনে রেখে এঁরা জনবহুল

এলাকাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। একক ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা পূর্ববাংলায় বেশি

থাকার সূত্রে, ঢাকাতে বেতারকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রটি তৈরি

করা হয়েছিল লাহোর, লক্ষ্ণৌ এবং ত্রিচিনোপল্লীর বেতার কেন্দ্রের আদর্শে।

|

|

মিরপুরস্থ সম্প্রচার কেন্দ্র |

এই বেতারকেন্দ্রের স্টুডিও এবং প্রশাসনিক কার্যালয় ছিল, মূল ঢাকা শহরের

৬২, স্যার নাজিমুদ্দীন সড়কে। আর

বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল এই ভবনের ৬ মাইল দূরের (মাইল ফলক অনুসারে)

মিরপুরের মনিপুর কৃষি ফার্মের তিন মাইল পিছনে। অন্যান্য বেতারকেন্দ্র আগত বেতার

তরঙ্গ যাতে ঢাকা কেন্দ্রে বেতার তরঙ্গে ব্যতিচার ঘটাতে না পারে, সে কারণে শহরের

বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচার কেন্দ্রকে এই সম্ভাব্য নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়েছিল।

ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে এই সম্প্রচার কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহের

জন্য, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া

সম্প্রচার কেন্দ্রের সাথে বেতার ভবনের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগের জন্য, এদের

সঞ্চালন লাইনের নতুন খুঁটি বসানো বা পুনঃসজ্জার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

বেতারকেন্দ্র এবং সম্প্রচারকেন্দ্রের বেতার সংক্রান্ত সকল সামগ্রী সরবরাহ করেছিল

মার্কনি ইঞ্জিনিয়ারস এবং স্থাপনে অংশ নিয়ে ছিল উক্ত কোম্পানি ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর

কলাকুশলীরা। এছাড়া বেতারকেন্দ্রের উপযোগী করার জন্য, ঢাকাস্থ

৬২, স্যার নাজিমুদ্দীন সড়কস্থ ভাড়া করা বাসার

ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার, ভারতে বেতার সম্প্রচার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৪০

লাখ রুপির ভিতরে প্রায় ২,৩৮,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এর বাইরে ২৫,০০০ টাকা ব্যয়

হয়েছিল, দিল্লী থেকে প্রচারিত কেন্দ্রীয় সংবাদ সম্প্রচারের জন্য রিলে স্টেশন। এই

স্টেশনে কলকাতা বেতারের সাথে যোগযোগের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

এই কেন্দ্রের জন্য সে সময়ের সবেচেয়ে উন্নতর সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। ঢাকা

বেতারকেন্দ্রেটি প্রাথমিক অবস্থায় ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য

ছিল ২৪৭.১ মিটার (১.১৬৭ কেসি/সেকেন্ড)। এই বেতারকেন্দ্রটি ৫০-১০০ মাইলের ভিতরে

গ্রাহকরা স্পষ্ট এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পেতো।

এই বেতারযন্ত্রটি ৪টি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর প্রথম ভাগে ছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ করতো ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি

থেকে প্রাপ্ত এসি বিদ্যুৎ এবং আবশ্যকীয় সুইচসমূহ। দ্বিতীয় ভাগে প্রাপ্ত বিদ্যুৎকে

উচ্চতর ভোল্টেজে করা হতো। তৃতীয় ভাগে বেতারতরঙ্গ সৃষ্টি করা হতো। চতুর্থভাগে

বেতারতরঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি করা হতো।

এই বেতারকেন্দ্রে চারটি ভাল্ভের সাহায্যে কোয়ার্টজ দ্বারা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ

করা হতো। এই ভালভগুলো শীতল করার জন্য জল ব্যবহার করা হতো।

প্রাথমিক পরীক্ষামূলক সম্প্রচার হতো প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

এই কেন্দ্রের প্রধান ভাষা ছিল বাংলা। তবে ইংরেজি ও বাংলা সংবাদ প্রচারিত হতো দিল্লী

থেকে কলকাতা হয়ে। বেতার জগৎ-এ এই বেতার কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছিলি- ঢাকা

ধ্বনি-বিস্তার কেন্দ্র।

[

ঢাকা

ধ্বনি-বিস্তার কেন্দ্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সূচী]

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর (সোমবার, ১ পৌষ ১৩৪৭),

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম আমন্ত্রিত হয়ে

ঢাকা আসেন। তার সঙ্গে শিল্পী হিসেবে ছিলেন অনিমা দাশগুপ্তা, শৈলদেবী, দেবাশীষ

দাশগুপ্ত, চিত্তরায়, সুপ্রভা সরকার প্রমুখ। বর্ষপূর্তিতে নজরুলের রচিত, সুরারোপিত

এবং পরিচালিত গীতি-নকশা 'পূর্বাণী' সম্প্রচারিত হয়েছিল। এর ধারা বিবরণী দিয়েছিলেন

রণেন কুশারী। এই অনুষ্ঠানে নজরুলের সদ্যরচিত একটি গান প্রচারিত হয়েছিল। গানটি হলো-

আমি পূরব দেশের পূরনারী [তথ্য]

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ঢাকাস্থ বেতার কেন্দ্রটি পাকিস্থান

রেডিওর পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রে হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬০

খ্রিষ্টাব্দে বেতারকেন্দ্রটি ঢাকার শাহবাগে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ (শুক্রবার, ১২ই চৈত্র ১৩৭৭) এই বেতার সংস্থার

চট্টগ্রামস্থ কালুর ঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে তৎকালীন বেঙ্গল

রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সময় এর নাম ছিল

'স্বাধীন

বাংলা বেতার কেন্দ্র। পরে পাকিস্তানি বাইনীর ভারী গোলা বর্ষণের কারণে বেতারকেন্দ্রটি কয়েকবার স্থানান্তর করা হয়েছিল।

অবশেষে ২৫শে মে (মঙ্গালবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮) তারিখে কলকাতাতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে যুদ্ধের বাকি সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হতো।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর (সোমবার ১৯ অগ্রহায়ণ) বেতারকেন্দ্রটিকে 'বাংলাদেশ বেতার' নাম দেওয়া হয়।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ৬ই বাংলাদেশে এই বেতার সংস্থাটির নামকরণ

করা হয়, বাংলাদেশে বেতার।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর নতুন সরকার এসে এর নাম পাল্টে রাখে 'রেডিও

বাংলাদেশ'।

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই (শনিবার ১৪ শ্রাবণ ১৩৬৭) শাহবাগস্থ জাতীয় বেতার

সম্প্রচার কেন্দ্রটি শেরেবাংলা নগরে (আগার গাঁ) স্থানান্তরিত হয়।

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এর নাম পুনরায় 'বাংলাদেশ বেতার' করা হয়।

বর্তমানে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে জাতীয় বেতার ভবনে বাংলাদেশ বেতার ঢাকার ক, খ ও গ চ্যানেল এবং এফ.এম-এর অনুষ্ঠান

নির্মাণ ও প্রচার করা হয়। এর বাইরে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিয়ে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এছাড়া বহির্বিশ্বে কার্যক্রম বাংলার পাশাপাশি সার্কভূক্ত দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের জন্য ৫টি বিদেশি ভাষায় অনুষ্ঠান নির্মাণ করে। এছাড়া ঢাকা ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে এ.এমের পাশাপাশি এফ.এমের নিজস্ব অনুষ্ঠান প্রচার করে।এফ.এম অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বর্তমানে বিবিসি বাংলা, ডয়চে ভেলে, রেডিও চায়না ও এনএইচকে-এর অনুষ্ঠানও সম্প্রচার করে।