পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

বা

সোমপুর বৌদ্ধবিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

বা

সোমপুর বৌদ্ধবিহারবাংলাদেশের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে অবস্থিত অন্যতম বৌদ্ধবিহার। স্থানীয় লোকজন একে গোপাল চিতার পাহাড় নামে ডাকত। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাহাড়পুর। এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

বা

সোমপুর বৌদ্ধবিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

বা

সোমপুর বৌদ্ধবিহার

বাংলাদেশের

নওগাঁ জেলার

বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে অবস্থিত অন্যতম বৌদ্ধবিহার।

স্থানীয় লোকজন একে গোপাল চিতার পাহাড়

নামে ডাকত। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাহাড়পুর। এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার।

ধারণা করা হয়, পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকের প্রথমার্ধে এই বিহার তৈরি করছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার কানিংহাম এই বিহারটি আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (World Heritage Site) এর মর্যাদা দেয়।

প্রাচীন জনপদের বিচারে এই বিহারটি ছিল পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগর (বর্তমান

মহাস্থান) এবং কোটিবর্ষ (বর্তমান বানগড়)-এর মাঝামাঝি স্থানে। বর্তমান বাংলাদেশের

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব পশ্চিমদিক বরাবর মাত্র ৫

কিলোমিটার। এর ভৌগলিক অবস্থান ২৫°০´ উত্তর থেকে ২৫°১৫´ উত্তর অক্ষাংশ এবং

৮৮°৫০´ পূর্ব থেকে ৮৯°১০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত। এর আয়তন প্রায় ০.১০ বর্গ

কিলোমিটার (১০ হেক্টর)। এর নিদর্শন অঞ্চলটি চতুর্ভূজাকার। বর্তমানে এ মাটি অধিকাংশ

স্থানে পললের নিচে ঢাকা পড়েছে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০.৩০ মিটার

উঁচুতে অবস্থিত পাহাড়সদৃশ স্থাপনা হিসেবে এটি টিকে রয়েছে।

পাহাড়পুরের খননকার্যের কালানুক্রমিক সূচি

ধ্বংসপ্রাপ্ত এই বিহারটি সম্পর্কে প্রথম জানা যায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে।

১৮০৭ থেকে ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ভিতরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ বুকানন হ্যামিলটন পূর্বভারতে একটি জরিপকার্য পরিচালনা করেন। এই জরিপ কাজের সময় তিনি সোমপুরে একটি প্রত্নস্থলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই প্রত্নস্থলটিকে ১০০ ফুট উঁচু এবং ১৫০ ফুট প্রশস্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টমেকট পাহাড়পুর পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি এখানে পোড়ামাটির ফলক ও ধ্বংসস্তূপের নমুনা দেখে অনুমান করেন যে, এখানে বিহার থাকা সম্ভব। এরপর এই স্থানটি পরিদর্শন করেন স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। কানিংহাম এই পরিদর্শন করে এই বিহার সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

১৮৭৯-১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কানিংহাম পাহাড়পুরে খনন কাজ শুরু করেন। খনন এলাকার অনেকখানি অংশ বলিহারের জমিদারের সম্পত্তি ছিল। এই জমিদার তার জায়গায় খনন কাজে বাধা দিলে, প্রাথমিকভাবে সামান্য অংশ খনন করা হয়। এই খননের ফলে ৭ মিটার উঁচু একটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়।

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন জারি হলে, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ এই এলাকাকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষিত হয়।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরোপ বিভাগ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যৌধভাবে খননকাজ চালায়। এই সময় দীঘাপতিয়ার জমিদার বংশের শরৎকুমার রায় প্রয়োজনীয় অর্থ দেন। এই খননকার্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় জরিপ বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলের প্রাক্তন সুপারেন্টন্ড অধ্যাপক শি. আর. ভাণ্ডারকর। এবারের খননকাজ পরিচালনা করা হয় প্রত্নস্থলটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। এই সময় বিহারের উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত একসারি কক্ষ এবং চত্বরের অংশবিশেষ পাওয়া যায়।

১৯২৫-২৬ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ঢিবির খননকার্য পরিচালনা করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খননের ফলে কেন্দ্রীয় ঢিবির উত্তরে প্রধান সিঁড়ি, পোড়ামাটির ফলকচিত্র শোভিত দেয়াল ও প্রদক্ষিণ পথসহ উত্তর দিকের মণ্ডপ বা হল ঘর আবিষ্কার করেন। এছাড়া প্রথমবারের মত এ বিহারের ভূমিপরিকল্পনা ও দেয়াল চিত্রণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৯২৬ থেকে ১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসর শীতকালে এই অঞ্চলে খননকার্য পরিচালনা করেন ভারতীয় জরিপ বিভাগের বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ কাশীনাথ নারায়ণ।

১৯৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে খনন কাজ পরিচালনা করেন কে. এন. দীক্ষিত।

১৯৩০-৩২ খ্রিষ্টাব্দের খননকাজ পরিচালনা করেন জি.সি. চন্দ্র। এবারে বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ও সংলগ্ন চত্বর খনন করেন।

১৯৩৩-৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় পরিচালনা করেন কাশীনাথ নারায়ণ। এই খননের ফলে মূল বিহার ও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ পায়। এছাড়া সত্যপীরের ভিটায় একগুচ্ছ স্তূপসহ একটি তারা মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পাওয়া যায়।

১৯৪৭-১৯৭১ (পাকিস্তান আমলে) পাহাড়পুর রফিক মুঘল বিহারটির পূর্ব বাহু খনন করেন।

১৯৮১-৮৫ খ্রিষ্টাব্দ (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর) পর্যন্ত প্রথম পর্বের বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, মূলত পুরকীর্তি সংরক্ষণের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের খননকাজ পরিচালনা করে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। আগের মতোই বিহার অঙ্গন থেকে অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল ও পূর্ববর্তী খননের স্তূপীকৃত মাটি অপসারণ করা হয়। এছাড়া পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে বিহারে বিদ্যমান জলাবদ্ধতা দূরীভূত হয়। এর ফলে বিহারের লবণাক্ততা হ্রাস পায়।

বৌদ্ধ বিহারটি চতুষ্কোণাকার। উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় প্রতিটি ২৭৩.৭ মি এবং পূর্ব

ও পশ্চিম বাহুদ্বয় ২৭৪.১৫ মি। এর চারদিক চওড়া সীমানা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। এই

দেয়াল ছিল প্রায় ৫ মিটার চওড়া এবং ৩.৬-৪.৪ মিটার উঁচু।

বৌদ্ধ বিহারটি চতুষ্কোণাকার। উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় প্রতিটি ২৭৩.৭ মি এবং পূর্ব

ও পশ্চিম বাহুদ্বয় ২৭৪.১৫ মি। এর চারদিক চওড়া সীমানা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। এই

দেয়াল ছিল প্রায় ৫ মিটার চওড়া এবং ৩.৬-৪.৪ মিটার উঁচু।

সীমানা দেয়ালের অভ্যন্তরে সারিবদ্ধ ছোট ছোট বাসোপযোগী কক্ষ ছিল। এর সংখ্যা ১৭৭টি। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি এবং অন্য তিন দিকের বাহুতে রয়েছে ৪৪টি করে কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের পরিমাপ ছিল ৪.২৬x ৪.১১মিটার। এই কক্ষগুলোর সামনে ছিল ২.৩৪-২.৭৪ মিটার চওড়া বারান্দা। প্রতিটি কক্ষের মেঝে ইঁটের ওপর পুরু সুরকী দিয়ে অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি করা হয়েছিলো। এর ৯৬ সংখ্যক কক্ষে ৩টি মেঝে রয়েছে। এর সর্বশেষ মেঝেটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু। অপর ২টি মেঝে যথাক্রমে ১মিটার ও ৩ মিটার উঁচু। ধারণা করা হয়,এ কক্ষগুলো ভিক্ষুদের আবাসকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে কিছু কক্ষ প্রার্থনাকক্ষে রূপান্তর করা হয়েছিলো। এর উত্তর দিকে প্রধান তোরণ ছিল। আর পূর্ব কোণে ছিল একটি আয়তাকার প্রবেশ পথ। এর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের বাহুতে কোনো প্রবেশ পথ নেই। ধারণা করা হয়, এই বাহুদুটিতে সংকীর্ণ কোনো প্রবেশ পথ ছিল।

কক্ষগুলোর প্রতিটিতে দরজা আছে। এই দরজাগুলো

ভেতরের দিকে প্রশস্ত কিন্তু বাইরের দিকে সরু হয়ে গেছে। কোন কোন কক্ষে কুলুঙ্গি

পাওয়া যায়। কুলুঙ্গি সম্বলিত কক্ষগুলোর মেঝেতে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য বেশ কিছু

দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। ভেতরের দিকের উন্মুক্ত চত্বরের সাথে প্রতিটি বাহু সিঁড়ি

দিয়ে যুক্ত। বিহারের উত্তর বাহুর মাঝ বরাবর রয়েছে প্রধান ফটক। এর বাইরের ও ভেতরের

দিকে একটি করে স্তম্ভ সম্বলিত হলঘর এবং পাশে ছোট ছোট কুঠুরি আছে। এই কুঠুরিগুলো

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। প্রধান ফটক এবং বিহারের উত্তর-পূর্ব কোনের

মাঝামাঝি অবস্থানে আরও একটি ছোট প্রবেশ পথ ছিলো। এখান থেকে ভেতরের উন্মুক্ত চত্বরে

প্রবেশের জন্য যে সিঁড়ি ব্যবহৃত হত তা আজও বিদ্যমান। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম

বাহুতেও অনুরূপ সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিলো। এদের মাঝে কেবল পশ্চিম বাহুর সিঁড়ির চিহ্ন

আছে। উত্তর বাহুর প্রবেশ পথের সামনে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি পুকুর ছিল।

১৯৮৪-৮৫ খ্রিষ্টাব্দের খননে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রথম নির্মাণ যুগের পরবর্তী

আমলে এ পুকুর খনন করা হয় এবং এসময় এ অংশের সিঁড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হয়।

পরবর্তীকালে পুকুরটি ভরাট করে দেয়া হয়।

বিহারের ভিতরে উন্মুক্ত চত্বর ছিল। এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্দিরের

ধ্বংশাবশেষ পাওয়া গেছে। এটি ২১মি উঁচু হলেও মূল মন্দিরটি কমপক্ষে ৩০ মি উঁচু ছিল।

প্রায় ২৭ বর্গমিটার স্থান জুড়ে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল। তিনটি ক্রমহ্রাসমান

ধাপে ঊর্ধ্বগামী এ মন্দিরের ভূমি-পরিকল্পনা ক্রুশাকার। প্রতিটি ক্রুশবাহুর

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১০৮.৩ মি ও ৯৫.৪৫মি। ক্রুশের মধ্যবর্তী স্থানে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত

দেয়াল কৌণিকভাবে যুক্ত ছিল।

মূল পরিকল্পনাটির কেন্দ্রে দরজা-জানালা বিহীন একটি শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণাকার প্রকোষ্ঠ

আছে। এই প্রকোষ্ঠটি মন্দিরের তলদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ এ শূন্যগর্ভ

প্রকোষ্ঠটিকে কেন্দ্র করেই সুবিশাল এ মন্দিরের কাঠামো নির্মিত। এ কক্ষের চারদিকে

মন্দিরের দ্বিতীয় ধাপে চারটি কক্ষ ও মণ্ডপ রয়েছে। এর ফলেই মন্দিরটি ক্রুশাকার

ধারণ করেছে। মন্দির পরিকল্পনার সমান্তরালে দেয়াল পরিবেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথ আছে।

অনুরূপভাবে প্রথম ধাপে দ্বিতীয় ধাপের প্রদক্ষিণ পথের দেয়ালের চারদিকে চারটি কক্ষ

যুক্ত করে ক্রুশাকৃতি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে এবং এর সমান্তরালে প্রদক্ষিণ

পথ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপের সমান্তরালে মন্দিরের ভিত্তিভূমির পূর্ব, পশ্চিম

ও দক্ষিণ দিকে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। উত্তর দিকের মধ্যবর্তীস্থলে সিঁড়ি ছিল।

পরবর্তিতে এ সিঁড়ি ধ্বংস করে তার উপর কিছু নতুন কাঠামো নির্মাণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ কক্ষে একটি ইঁট বাধানো

মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মেঝে কক্ষের বাইরে চারদিকের কক্ষ ও মণ্ডপের প্রায় একই

সমতলে অবস্থিত। কিন্তু চারদিকের কক্ষগুলো থেকে কেন্দ্রীয় এ কক্ষে যাওয়ার কোন পথ

বা দরজা নেই। কক্ষে মূর্তি রাখার বেদী বা কুলুঙ্গী কিছুই নেই। তাই অনুমিত হয় ফাঁপা

এ দণ্ডটি মন্দিরের সুউচ্চ দেয়ালগুলোর সুদৃঢ় নির্মাণের জন্য একটি উপকরণ হিসাবে

ব্যবহার করা হয়েছিল। মূর্তিগুলো সম্ভবত এর চারদিকের কক্ষগুলোতে স্থাপন করা

হয়েছিলো। মন্দিরের শীর্ষদেশের কোন নিদর্শন নেই বিধায় এর ছাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

কিছু বলা যায় না। কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ কক্ষটির দেয়াল নিরাভরণ কিন্তু প্রতিটি

ধাপের দেয়ালগুলোর বহির্ভাগ উদগত কার্নিশ, অলংকৃত ইঁট এবং সারিবদ্ধ পোড়ামাটির

ফলকচিত্র দ্বারা সজ্জিত। ক্রুশাকার পরিকল্পনার বর্ধিত অংশগুলোর সংযোগস্থলে

কার্নিশের প্রান্ত পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা আছে। পাথর নির্মিত এ

নালাগুলোর মুখ গর্জনরত সিংহের মুখের অবয়বে নির্মিত। ভিত্তিভূমির দেয়ালের

বহির্দেশে ৬৩টি কুলুঙ্গি আছে। এর প্রতিটিতে একটি করে পাথরের ভাস্কর্য ছিলো।

কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ কক্ষে একটি ইঁট বাধানো

মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মেঝে কক্ষের বাইরে চারদিকের কক্ষ ও মণ্ডপের প্রায় একই

সমতলে অবস্থিত। কিন্তু চারদিকের কক্ষগুলো থেকে কেন্দ্রীয় এ কক্ষে যাওয়ার কোন পথ

বা দরজা নেই। কক্ষে মূর্তি রাখার বেদী বা কুলুঙ্গী কিছুই নেই। তাই অনুমিত হয় ফাঁপা

এ দণ্ডটি মন্দিরের সুউচ্চ দেয়ালগুলোর সুদৃঢ় নির্মাণের জন্য একটি উপকরণ হিসাবে

ব্যবহার করা হয়েছিল। মূর্তিগুলো সম্ভবত এর চারদিকের কক্ষগুলোতে স্থাপন করা

হয়েছিলো। মন্দিরের শীর্ষদেশের কোন নিদর্শন নেই বিধায় এর ছাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

কিছু বলা যায় না। কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ কক্ষটির দেয়াল নিরাভরণ কিন্তু প্রতিটি

ধাপের দেয়ালগুলোর বহির্ভাগ উদগত কার্নিশ, অলংকৃত ইঁট এবং সারিবদ্ধ পোড়ামাটির

ফলকচিত্র দ্বারা সজ্জিত। ক্রুশাকার পরিকল্পনার বর্ধিত অংশগুলোর সংযোগস্থলে

কার্নিশের প্রান্ত পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা আছে। পাথর নির্মিত এ

নালাগুলোর মুখ গর্জনরত সিংহের মুখের অবয়বে নির্মিত। ভিত্তিভূমির দেয়ালের

বহির্দেশে ৬৩টি কুলুঙ্গি আছে। এর প্রতিটিতে একটি করে পাথরের ভাস্কর্য ছিলো।

উন্মুক্ত অঙ্গনবিহারের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত অঙ্গনে আরও কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ

পাওয়া যায়। এদের মাঝে বেশ কিছু ইমারতের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ভোজনশালা ও রন্ধনশালা অবস্থিত। এ দুটি স্থাপনার মাঝে ৪৬মি

দীর্ঘ ইট বাঁধানো একটি নর্দমা আছে এবং এর কাছে এক সারিতে তিনটি কূপ আছে। এছাড়াও

রয়েছে কিছু নিবেদন স্তূপ, প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় মন্দিরের প্রতিকৃতি ইত্যাদি।

নিবেদন স্তূপগুলোর মাঝে দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত স্তূপটি ১৬কোণ বিশিষ্ট নক্ষত্র

আকৃতির। অনুচ্চ একটি মঞ্চের মাঝে সংস্থাপিত এ স্তূপটির সংলগ্ন স্থানে রয়েছে একটি

পাকা কূপ। অন্যান্য নিবেদন স্তূপগুলো বিক্ষিপ্তভাবে নির্মিত। চত্বরের

উত্তর-পূর্বাংশের ইমারতগুলো সম্ভবত প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হত।

বিহারের দক্ষিণ দেয়াল হতে ২৭মি দক্ষিণে অবস্থিত একটি মঞ্চে অনেকগুলো স্নানাগার ও

শৌচাগার ছিলো। মঞ্চটি পূর্ব-পশ্চিমে ৩২মি দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে ৮.২৩মি প্রশস্ত।

এটি বিহারের ১০২ নম্বর কক্ষ থেকে একটি উঁচু বাধানো পথ দ্বারা সংযুক্ত। এই পথের নিচে

বিহার দেয়ালের সমান্তরালে ১.৯২মি চওড়া এবং ২.৫মি উঁচু একটি ভল্টযুক্ত খিলান

রয়েছে। সম্ভবত বিহারের বহির্ভাগে অবাধে চলাচল এবং চারদিকে পানি নিষ্কাশনের

ব্যবস্থা করার জন্য এইরূপ করা হয়েছিলো।

বিহারের দেওয়াল থেকে ৪৮ মিটার দূরে একটি

স্নানঘাট আছে। এই ঘাটটি ১২.৫ মিটার ক্রম-ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে।

এ ঘাটটি ছিল

একটি নদীর পাড়ে। কথিত আছে এই ঘাটে মইদল রাজার কন্যা সন্ধ্যাবতী স্নান করতেন, তাই এর

নাম ছিল সন্ধ্যাবতীর ঘাট। লোকমুখে আরও সন্ধ্যাবতীর পুত্র সন্তান লাভের একটি গল্প

প্রচলিত আছে। গল্পটি হলো- একদিন নদীর স্রোতে একটি জবা ফুল ভেসে আসে। এই ফুলের ঘ্রাণ

নেয়ার পর সন্ধ্যাবতী গর্ভবতী হন। পরে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন।

বিহারের দেওয়াল থেকে ৪৮ মিটার দূরে একটি

স্নানঘাট আছে। এই ঘাটটি ১২.৫ মিটার ক্রম-ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে।

এ ঘাটটি ছিল

একটি নদীর পাড়ে। কথিত আছে এই ঘাটে মইদল রাজার কন্যা সন্ধ্যাবতী স্নান করতেন, তাই এর

নাম ছিল সন্ধ্যাবতীর ঘাট। লোকমুখে আরও সন্ধ্যাবতীর পুত্র সন্তান লাভের একটি গল্প

প্রচলিত আছে। গল্পটি হলো- একদিন নদীর স্রোতে একটি জবা ফুল ভেসে আসে। এই ফুলের ঘ্রাণ

নেয়ার পর সন্ধ্যাবতী গর্ভবতী হন। পরে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন।

স্নানঘাট থেকে প্রায় ১২ মিটার

পশ্চিমে, পূর্বমুখী একটি মন্দির রয়েছে। স্থানীয় লোকজন একে বলে গন্ধেশ্বরীর মন্দির।

এর দৈর্ঘ্য ৬.৭মি ও প্রস্থ ৩.৫মি। এর সম্মুখ দেয়ালের ইটে রয়েছে পদ্মসহ বিভিন্ন

ধরনের ফুলের নকশা। এর গাঁথুনি দেখে মনে হয় মুসলমান যুগের এই মন্দিরটি নির্মিত

হয়েছিলো। এতে একটি চতুষ্কোণ হলঘর আছে। হলঘরের মাঝখানে অষ্টকোণাকৃতি একটি স্তম্ভের

নিম্নাংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের একটি দেয়ালের বাইরের দিকে ১.৪মি বাহু বিশিষ্ট

বর্গাকার একটি পূজার কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া হলঘরের চারটি কুলুঙ্গিতেও মূর্তি

স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। এই মন্দিরের সামনে একটি চত্বর আছে।

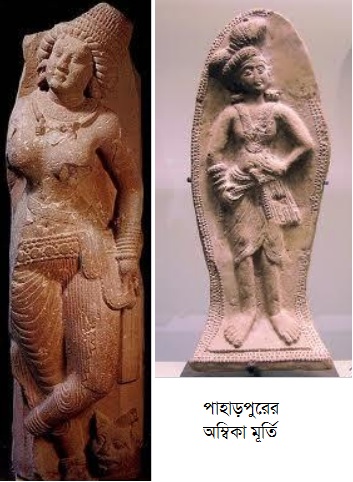

এই বিহার মাটির, পাথরের ও ধাতুর নানা ধরণের ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে

বাইরের আঙিনার দেওয়ালের নিচের দিকে, সারিবদ্ধ টেরাকোটার ফলকগুলো মুগ্ধ করে। নিচে এর

কিছু নমুনা দেখানো হলো।

পাহাড়পুর মহাবিহারের কয়েকটি ভাস্কর্য ও টেরাকোটার কয়েকটি নমুনা

সূত্র :