সংস্কৃত তাল শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, পাণিনীয় সূত্রানুসারে বলা হয়- √তল্ ক্রিয়ামূল থেকে তাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

তল {√তল্ (প্রতিষ্ঠা) +অ (ঘঞ্)), অধিকরণবাচ্য}+অ (অণ্)

তাল শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে তালের সংজ্ঞা নিরুপণ করা যায় না। কোনো বিষয়কে স্থিরীকরণ বিষয়টি তাল শব্দ দ্বরা প্রকাশ পায়। এবং তা স্থান-কাল-পাত্রে স্থিতি লাভ করে। এই বিচারে তাল হয়ে যায় অধিকরণ-বাচক বিশেষ্য।

এই রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সাঙ্গীতিক সময় একটি ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠার বিষয় উপস্থাপিত হয়। মূলত এই ভিত্তি হলো সাঙ্গীতিক সময়। কেউ কেউ মনে করেন মানুষ ছন্দ রক্ষা করার জন্য, মানুষ হাতে তালি বাজাতো। এই তালি থেকে তাল এসেছে। হতে পারে শব্দের ক্রমবিবর্তনের তালি থেকে তাল শব্দটি এসেছে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসরণে কেউ কেউ মনে করেন- মহাদেবের তাণ্ডব এবং দুর্গার লাস্য নৃত্যের আদ্যাক্ষর নিয়ে তাল শব্দটি এসেছে। কিন্তু মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ধারায়, গীত-বাদ্য-নৃত্যের বিকাশে এই কাহিনি নিতান্তই গল্প।

সত্তাতত্ত্বের বিচারে তালের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে সত্তা হিসেবে। বস্তুজগতে এর কোনো দৈহিক উপস্থিতি নেই, তাই তাল বিমূর্ত সত্তার অধিকারী। ক্রিয়াত্মক দশায় তাল বিমূর্তন হয়ে উঠে স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবেই। এর ভিতর দিয়ে বিকশিত হয় এর সত্তাগুণ। এই গুণের প্রকাশ ঘটে সময়ের পরিমাপে। সময় সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক দশায় এর প্রকাশ ঘটে বলে এই সময়কে বলা হয়, সাঙ্গীতিক সময়। সত্তাতত্ত্বের বিচারে এই কাঠামো যে রূপ পায় তা হলো- সত্তাতত্ত্ব ও রূপতাত্তিক বিশ্লেষণে সঙ্গীতের তালের পরিচয় পাওয়া যায় না।

{সাঙ্গীতিক সময় | সময় | সত্তাগুণ | বিমূর্তন | বিমূর্ত সত্তা | সত্তা | }মূলত তালের ভৌত গুণ হলো সাঙ্গীতিক সময়। এই সাঙ্গীতিক সময় যখন মনোজগতে দোলা এবং ছন্দের ভিতর দিয়ে সম-সময়ে আবর্তিত হয়ে উপস্থাপিত হয়, তখন তা তালে পরিণত হয়। এক কথায় 'সম-সময়ে আবর্তিত সম-প্রকৃতির ছন্দের প্রবাহকে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাল বলা হয়। তালের মৌলিক উপকরণ দোলা। গুচ্ছবদ্ধ কিছু দোলা যখন কোনো বড় দোলার সৃষ্টি করে, তখন তাকে ছন্দ নামে অভিহিত করা হয়। কাব্যের ছন্দ ধ্বনি-প্রবাহকে দোলায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করে। তালের ছন্দ সুরের প্রবাহকে দোলায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করে। তালের গুচ্ছবদ্ধ দোলা নানা ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। যেমন ৩।৩, ৪।৪, ৩।২।২ ইত্যাদি। তালের ক্ষেত্রে একে বলা হয় ছন্দ প্রকৃত এবং পারিভাষিক নাম পদ। কাব্যের ছন্দে পদগুলো পর্ব হিসেবে অভিহিত হয়।

মূলত তিনটি শর্তে যে কোন ছন্দই তাল হয়ে উঠতে পারে। এই তিনটি শর্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে তিনটি উপাদন। এই উপাদান তিনটি হলো- সুনির্দিষ্ট ছন্দ প্রকৃতি, সমসময় এবং আবর্তন।

+

০

+

ধা

ধি

না

।

না

তি

না

। ধা

১

২

৩

৪

৫

৬

কোনো তালে একাধিক তালি বা ফাঁক থাকতে পারে। এর প্রথম মাত্রা সম হিসেবেই বিবেচিত হবে। পরের তালিগুলো হবে সমের চেয়ে নিষ্প্রভ। আর ফাঁক হবে ওই তালিগুলোর চেয়ে আরও নিষ্প্রভ। আর অন্যান্য মাত্রাগুলো হবে সাধারণ মানের। এই জাতীয় একাধিক তালি-খালির সমন্বিত রূপের একটি তাল হলো চৌতাল। নিচের নমুনা দেখানো হলো।

+

০ ২

০ ৩

৪

ধা

ধা

।

দিন্

তা

।

কৎ

তাগে

।

দিন্

তা

।

তেটে

কতা

।

গদি

ঘেনে

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

ছন্দ-প্রকৃতি হলো-ছন্দের দোলাসমূহের বিন্যাস প্রকৃতি। যেমন ৩।৩ ছন্দ হলো একটি ছন্দ। অর্থাৎ এই ছন্দের বিচারে এটি দুটি পর্বে বিভাজিত। তালের বিচারে এটাই পদ। এই পদ বা পর্ব গঠিত হয়েছে তিনটি দোলা বা মাত্রা দিয়ে। তালের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ছন্দ প্রকৃতি থাকতে হবে। ছন্দের প্রকৃতি হতে পারে এক বা একাধিক দোলা দিয়ে। যেমন-

একটি তালে কয়টি পদ থাকবে তার উপর ভিত্তি করে তালকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ দুটি হলো- দুটি হলো-

- এক মাত্রার পদ:: যে পদ মাত্র একটি মাত্রা দ্বারা গঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় তালে এই জাতীয় পদের ব্যবহার আছে। যেমন- ঝম্পতাল। এর পদ বিন্যাস ৪/১/২। সংস্কৃত প্রিয়াছন্দের অনুসরণে নজরুলসৃষ্ট প্রিয়া তালে এক মাত্রার পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ছন্দ ৪/১/২।

- দুই মাত্রার পদ: দুটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন চৌতাল তাল। ২।২।২।২।২।২ ছন্দ।

- তিন মাত্রার পদ: তিনটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন দাদরা ৩।৩ ছন্দ।

- চার মাত্রার পদ: চারটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন কাহারবা ৪।৪ ছন্দ।

- পাঁচ মাত্রার পদ: পাঁচটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন ধামার ৫।২।৩।৪ ছন্দ।

- ছয় মাত্রার পদ: ছয়টি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন- অর্জুন তাল (২।২।২।৪।২।৬।২) ছন্দ রবীন্দ্রনাথের গানে অবিভাজিত ছয় মাত্রা বিশিষ্ট তাল পাওয়া যায়। [একটুকু ছোঁওয়া লাগে]। এছাড়া তাঁর গানে পাওয়া যায় ৩।৬ ছন্দের তাল[ব্যাকুল বকুলের ফুলে]।

- একপদী: এই জাতীয় তাল একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। যেমন- রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত টান ছয় মাত্রার তাল। [একটুকু ছোঁওয়া লাগে]।

- বহুপদী: এই জাতীয় তাল একাধিক পদ পাওয়া যায়। এই জাতীয় তালকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ দুটি হলো সমপদী ও বিষমপদী।

- সমপদী: যখন কোন তালের সকল পদের মাত্রা সংখ্যা সমান থাকে, তখন তাকে বলা হয় সমপদী। যেমন দাদরা ৩।৩ ছন্দ। কাহারবা ৪।৪ ছন্দ।

- বিষমপদী: কোন তালের সকল পদসমূহের মাত্রা সংখ্যা সমান থাকে না, তখন তাকে বলা হয় বিষমপদী। যেমন- তেওরা (৩।২।২ মাত্রা ছন্দ), ঝাঁপতাল (২।৩।২।৩)

- সমসময়: ছন্দের প্রবাহ বা চলন একটি সুনির্দিষ্ট সময় মান অনুসরণ করবে।

যদি ৩।৩ ছন্দ প্রকৃতির গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ সম্পন্ন হয়, তাহলে প্রতিবার এই

সময়ে তা সম্পন্ন হবে। এক্ষেত্রে ৩।৩ ছন্দই শুধু নয়, এর ভিতরের দোলাই একই সময়

পরিমাপে সচল থাকবে।

তালের প্রতিটি পদের দোলাকে মাত্রা বলে। যেমন- ৩।৩ ছন্দ। এর অর্থ হলো- প্রতিটি পদে ৩টি করে দোলা আছে, সঙ্গীতের পারিভাষিক শব্দে এই দোলাই হলো মাত্রা। সাধারণত সঙ্গীত পরিবেশনের সময় সকল সময় মাত্রার সময়-পরিমাপক আদর্শিক হয় না। কারণ শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশনের আগে মাত্রার যে সময়মানটি নির্ধরাণ করেন, তা অনেক শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

যেহেতু সঙ্গীতের ছন্দের দোলা সমসময়ে অগ্রসর হয়। তাই মাত্রা একটি সুষম গতি পায়। এই গতিকে বলা হয় লয়। সঙ্গীতের ছন্দে গতি বা লয় নির্ধারিত হয়ে থাকে মাত্রার সময়মানের উপর। প্রাচীন ভারতের গান্ধর্বসঙ্গীতে মাত্রার একটি একটি আদর্শিক সময়মান ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসরণে মাত্রাপরিমাপক মানগুলো যে মানসমূহ পাওয়া যায়, তা হলো-- ৮ ক্ষণ= ১ লবব

- ৮ লব= ১ কাষ্ঠা

- ৮ কাষ্ঠা= ১ নিমেষ [একবার চোখের পাতা ফেলার সময়]

- ৮ নিমেষ= ১ কলা

- ৮ কলা = ১ ত্রুটি বা ১ চতুর্ভাগ

- ২ চতুর্ভাগ= ১ অনুদ্রুত বা বিন্দু

- ২ অনুদ্রুত= ১ দ্রুত

- ২ দ্রুত= ১ লঘু [চারটি বর্ণ (কচটত) দ্রুত উচ্চারণের সময়]

- ২ লঘু=১ গুরু

- ৩ লঘু= ১ প্লুত

- ৩ লঘু= ১ প্লুত

- ৪ লঘু=১ কাকপদ

- ২ কাকপদ=১ হংসপদ

- ২ হংসপদ-১ মহাহংসপদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতে লয় নির্ধরাণের জন্য আদর্শিক পরিমাপ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন নেপোমুক মায়েলজেল (Johann Nepomuk Maelzel) উদ্ভাবন করেন মেট্রোনোম নামক একটি লয় নির্ধারক যান্ত্রিক কৌশল। এই যন্ত্রে লয়কে নির্ধারণ করা হয়েছিল bpm (bita per minute)। অনুসরণে। এই পদ্ধতি অনুসরণেই বিটোভেন প্রথম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এরপর থেকে ইউরোপে মেট্রোনোমের ব্যবহারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে প্রায় সকল সঙ্গীতেই মেট্রোনোমকে আদর্শ লয় নির্ধারক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় থাকে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে লয়াঙ্কের যে আদর্শিক কাঠামো পাওয়া যায়, তা হলো-

- Larghissimo– ২৪ বিপিএম বা তার কম

- Adagissimo/Grave– ২৪-৪০ বিপিএম

- Largo – ৪০-৬৬ বিপিএম

- Larghetto– ৪৪-৬৬ বিপিএম

- Adagio– ৪৪-৭৬ বিপিএম

- Adagietto– ৪৬-৮০ বিপিএম

- Lento– ৫২-১০৮ বিপিএম

- Andante– ৫৬-১০৮ বিপিএম

- Marcia moderato– ৬৬-৮০ বিপিএম

- Andante moderato– ৬৬-১১২ বিপিএম

- Moderato– ৬৬-১২৬ বিপিএম

- Allegretto– ৭৬-১২০ বিপিএম

- Andantino– ৮০-১০৮ বিপিএম

- Allegro moderato– ৯৬-১২০ বিপিএম

- Allegro– ১০০-১৫৬ বিপিএম

- Molto Allegro, Allegro vivace, Vivace– ১২৪-১৬০ বিপিএম

- Vivacissimo, Allegrissimo ১৬০-১৮৪ বিপিএম

- Presto – ১৬০-১৮৪ বিপিএম

- Prestissimo – ২০০ বিপিএম বা এর বেশি

মেট্রোনোমে ১ থেকে ৮০ বিপিএম- এর গতিকে সাধারণভাবে বিলম্বিত ধরা হয়। আর ৮০ থেকে ১৬০ বিপিএম -এর গতিকে মধ্য লয় ধরা হয়। এছাড়া ১৬০ বিপিএম-এর ঊর্ধের গতিকে দ্রুত বলা হয়। কিন্তু এই সাধারণ বিধি সকল ক্ষেত্রে গানের জন্য মানা হয় না।

বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতের লয়কে পাশ্চাত্য মেট্রোনোম মানকে আদর্শিক মানা হয়। বঙ্গদেশে লয়ের আদর্শিক মানের রূপরেখা দিয়েছিলেন- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে সময়ের অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞরা মনে করতেন যে- অধিকাংশ মানুষ ১ সেকেন্ডে স্পষ্ট উচ্চারণে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় বলতে পারে। এটি মানুষের গড় স্পষ্ট উচ্চারণ ক্ষমতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রণয়নের সময়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের লয়ের সাথে মানুষের এই গড়ক্ষমতার সমন্বয় করে একটি লয়াঙ্ক তৈরি করেছিলেন। এই লয়াঙ্কে বিলম্বিত লয় হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন ১ সেকেন্ডকে। এক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য গানে এই লয়াঙ্ক নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হতো। বর্তমানে শিল্পীর গানের প্রকৃতি অনুসারে কিছুটা লয়াঙ্কের হেরফের করে থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন লয়ের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো।

- একহারা লয়: বিলম্বিত লয়কে এক হারা লয় বলা হয়। এর অপর নাম ঠায় লয়।

- অবলয়: যখন তালের মাত্রার সুনির্দিষ্ট সময় নিষ্পন্ন হওয়ার সময় মান কমে যায়। ফলে তালের আবর্তন গতিও কমে যায়। একে অনকে সময় তাল ঝুলে যাওয়া বলা হয়।

- লয় ফেরতা: একটি সুনির্দিষ্ট লয়ের তালের লয়

হ্রাস-বৃদ্ধি করে পুনরায় পূর্বের লয়ে ফিরে আসাকে লয় ফেরতা বলা হয়। তাল শাস্ত্রে

লয়ের এই পরিবর্তনের কয়েকটি বিশেষ পারিভাষিক নাম রয়েছে। যেমন-

- অল্পত্: একপ্রকার সম-বিষম লয়। এর অপর নাম মহা-বিআড়ি। এই লয় তালের ৯/৮ গুণ গতিতে উপস্থাপন করা হয়। যেমন ১৬ মাত্রা তাল ৩৬ মাত্রায় প্রকাশ করা হয়।

- আড় লয়: দেড়গুণ লয়ে বাদিত তালের লয়কে আড় বলা হয়। এতে তালের তিন মাত্রায় দুটি বোল সম্পন্ন হয়।

- আড়ি: তালের গতি ঠিক রেখে, কোনো মাত্রার মাত্রা নিষ্পন্ন হওয়ার একটি পরে সুর বাদিত বা গীত হয়। কখনো কখনো এই আড়ি পরের মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছায়।

- কুআড়ি: সোয়াগুণ (১.২৫) লয় উপস্থাপন। এক্ষেত্রে ৪ মাত্রার বোলকে ৫ মাত্রায় প্রকাশ করা হয়।

- দ্বিগুণ: দুই গুণ গতিতে লয়ের উপস্থাপন। এক্ষেত্রে ৪ মাত্রা বোলকে ২ মাত্রায় প্রকাশ করা হয়।

- সমলয়: যখন তালের প্রতিটি মাত্রা একটি

সুনির্দিষ্ট সময় মান অনুসরণ করে।

|

গতিক্রম |

গণনার উচ্চারণ-সংখ্যা |

লয়াঙ্ক |

লয়াঙ্ক সংকেত |

|

অতি বিলম্বিত |

৮ |

৫০ |

৮ |

|

বিলম্বিত |

৬ |

৬০ |

৬ |

|

ঈষৎ বিলম্বিত |

৫ |

৮০ |

৫ |

|

মধ্য বা ঢিমা |

৪ |

১০০ |

৪ |

|

ঈষৎ দ্রুত |

৩ |

১৩২ |

৩ |

|

দ্রুত |

২ |

১৬০ |

২ |

|

অতি দ্রুত |

১ |

২০০ |

১ |

নিয়মানুসারে সঙ্গীতের লয় বা গতি হবে সমান। এটি হবে

ওই গানের ক্ষেত্রে আদর্শিক লয়। সঙ্গীতশিল্পীরা অনেক সময় ওই আদর্শিক লয়কে

ভিত্তি করে সঙ্গীতের লয়ে বৈচিত্র্য আনেন। ভারতীয় সঙ্গীতে লয়ের এই হেরফের

শুরু হয়েছিল প্রাক-ধ্রুপদী আমলে। এঁরা মূল বন্দিশ আদিলয়ের একটি বিশেষ লয়ে

পরিবেশন করার পর, লয়টিকে তার দুগুণ, তিনগুণ করতেন। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ

তোমর (১৪৮৬-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত ধ্রুপদের আদলে-

ধ্রুপদ পরিবেশনের একটি আদর্শিক রীতি প্রণয়ন করেন। খেয়ালের লয়ের হেরফের কখন

থেকে তৈরি হয়েছিল, তা জানা যায় না। খেয়ালে তান কর্তব্যের আগে লয় বাড়িয়ে

নেওয়া হয়। যন্ত্রসঙ্গীতে রাগ পরিবেশনের শেষাংশে লয়কে ৮গুণ পর্যন্ত

ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে লয়ের এই রকমফেরকে কয়েকটি পারিভাষিক নাম দিয়ে প্রকাশ করে

থাকেন। যেমন-

- তালি: তালের প্রতিটি পদের শুরুতে বিশেষ ওজনদার ঝোঁক দেওয়া হয়। লিখিতভাবে তাল প্রদর্শনের সময় এই ঝোঁককে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কবাচক মান দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতে হাতের তালিতে প্রকাশ করা হয়।

- ফাঁক বা খালি: তালের কম ওজনদার ঝোঁককে খালি বা ফাঁক বলা হয়। ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতে তালি ছাড়া ফাঁককে হাতের নানা সঙ্কেতে বুঝানো হয়। লিখিতভাবে ফাঁক হিসেবে '০' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

- সম: তালের ছন্দ আবর্তিত হয়। ছন্দের যে মাত্রা থেকে তালের যাত্রা শুরু হয়, তাকে সম বলে। তালের সম থেকে সমে ফিরে আসাকে আবর্তন বলা হয়। সমকে অনেক সময় তালের গ্রহ কলা বলা হয়।স্বরলিপিভেদে এর চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আকার মাত্রিক স্বরলিপিতে এর চিহ্ন '+'।

তালের গুচ্ছবদ্ধদোলা

যখন সমসময়ে সঞ্চালিত হতে থাকবে, তখন তার ভিতর দিয়ে একটি সম-আবর্তিত দোলার

সৃষ্টি হবে এবং একটি অসীম গুচ্ছদোলার প্রবাহের সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে

সম-আবর্তিত দোলা নিয়ন্ত্রিত হবে লয়ের বিচারে। লয়ের মাধ্যমে এই অসীম দোলা

প্রবাহের ভিতরে নির্দিষ্ট

দোলা দিয়ে গঠিত হবে গুচ্ছদোলা। এর ফলে গুচ্ছবদ্ধ দোলা

হয়ে উঠবে- 'একক দোলা'। এই একক দোলা তৈরি করবে তালের

মূলত অসীম গুচ্ছদোলা প্রবাহের বিচারে- এই 'একক গুচ্ছদোলা'- হয়ে উঠবে তালের ছন্দ। যেমন-

১, ২, ৩, ৪ । ৫, ৬, ৭, ৮। ৯, ১০, ১১, ১২।

১৩, ১৪, ১৫, ১৬। ১৭, ১৮ ১৯, ২০।... অসীম

উপরের উদাহরণে, অসীম দোলা-প্রবাহের ভিতর থেকে ৫টি দোলাগুচ্ছ দেখানো হয়েছে। এরূপ অসীম দোলাগুচ্ছ থেকে কোনো বিশেষ সংখ্যক দোলাগুচ্ছকে যদি আবর্তিত করা যায়, তাহলে তা তালে পরিণত হবে। যেমন-

১, ২, ৩, ৪ । ৫, ৬, ৭, ৮। ১, ২, ৩, ৪ । ৫, ৬, ৭, ৮। ১

একটি আবর্তন যদি একটি অখণ্ড সময় হয়, তাহলে দীর্ঘ সময়ের বিচারে দোলা সৃষ্টি হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞরা আবর্তনের ভিতরেও ছন্দ পেতে চান। এই ছন্দের জন্যই, একটি আবর্তনের ভিতরে ছোটো ঘাতের অনুভব টেনে আনা হয়। এই ঘাতগুলো সম-সময় দূরত্বে বিভাজিত করে ছন্দের পরিমাপক দশার সৃষ্টি করা হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে এই ঘাতগুলোকেই বলা হয় মাত্রা।

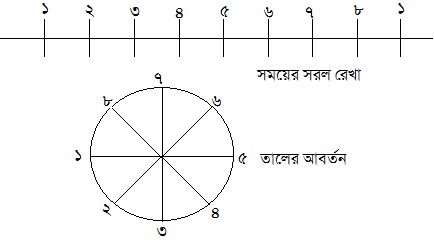

ধরা যাক একটি ৮ সেকেন্ডের আবর্তনকে যদি ৮টি সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে মাত্রা হবে। সাধারণ সময়ের বিচারে মাত্রার চলন একটি সরলরেখাকে অনুসরণ করে। কিন্তু তালের বিচারে তা হয়ে যায় চক্রাকার। এর দৃশ্যগত রূপ হতে পারে নিচের চিত্রের মতো।

সাধারণভাবে আবর্তনের বিচার করতে গেলে মাত্রা বিচার করাও যায়, নাও করা যায়। কিন্তু তালের ক্ষেত্রে মাত্রাগত বিভাজনটা অত্যাবশ্যক। তালের শ্রেণিকরণে মাত্রা একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সরল আবর্তনে যে দোলা তৈরি হয়, তাকে মাত্রায় ভাগ করার পর ছোটো দোলার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা একঘেঁয়ে উঠে। মূলত প্রতিটি দোলার একটি পরম মান থাকে। সময়ের সাথে সাথে এর তীব্রতা কমে এক সময় থেমে যায় এবং পরমূহূর্তে এই স্থির বিন্দু থেকে আবার পরম মানের দিকে অগ্রসর হয়। অনেকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। একটি জায়গা থেকে এর চলা শুরু হয়ে একটি স্থানে থামে, এরপর শুরুর বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়। এই নতুন যাত্রার মান হবে দুর্বল। আবর্তনের এই শুরুর সবল মাত্রা এবং পুনরায় আরম্ভের দুর্বল মাত্রা নিয়ে একটি সেট তৈরি হয়। সেটের ভিতরে সবল-দুর্বল মাত্রার ভিন্নতর দোলা তৈরি করে। এক্ষেত্রে আবর্তন যদি একটি অখণ্ড দোলা হয়, তাহলে ভিতরে দোলাগুলো হবে খণ্ডিত দোলা। এই খণ্ড দোলা বা ছন্দকে মাত্রাসংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন ৮ মাত্রা বিশিষ্ট কাহারবা তালের ছন্দোবিভাজন হয় ৪।৪। একটি আবর্তনের ভিতরে এরূপ ছন্দ থাকলে, এর শুরুর সবল ও দুর্বল মাত্রা বিশেষভাবে শনাক্ত করা হয়। একটি নমুনা দিয়ে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

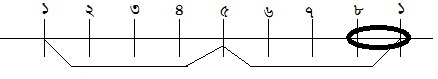

উপরের নমুনার ১-মাত্রায় ছন্দের ওজনগত প্রাবল্য থাকে, ৪-মাত্রায় এসে সে ওজন ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু ছন্দের দোলার বিপরীত টানে তা আবার পেন্ডুলামের মতো চলতে থাকে। এবং ৮-মাত্রায় এসে তা শেষ হয়ে যায়। আলাদা করে দেখলে ৮-মাত্রার পরে কিছু থাকে না। কিন্তু তালের প্রবহমান আবর্ত রক্ষা করার জন্য ১ থেকে আবার শুরু করতে হয়। ফলে ১-মাত্রা থেকেই তালের শুরু বিবেচনা করা হয়। মূলত ৮ ও ১-এর সংযোগে তৈরি হয় আবর্তন-ক্রিয়া। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালের শুরুর ওজনদার মাত্রাকে বলা হয় সম। আর ছন্দের ভিতরের দুর্বল ঝোঁকগুলোকে বলা হয় খালি বা ফাঁক। এখানে ১-মাত্রা সম আর ৫-মাত্রা ফাঁক বা খালি।

তালের বর্ণ: তালের মাত্রাসমূহকে প্রকাশের জন্য যে সকল প্রতীকী ধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে বর্ণ বলা হয়। প্রাচীন গন্ধর্ব-তাল এবং দেশী-তালে এর পারিভাষিক শব্দ ছিল- অক্ষর বা বর্ণ।

তালবাদনে শিষ্টাচার: মুসলিম শাসনামলে তবলা বা

পাখোয়াজের বাদনের শুরুতে, তালের মধ্য দিয়ে নবাব, সুলতান বা সম্রাটের সম্মানার্থে

বাদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একটি অংশ বাজানো হতো। তালের লহড়ার শুরুতে- বাদক হাত তুলে

সেলাম প্রদর্শন করতেন। বর্তমানে অনেকে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশে এরূপ সেলাম প্রদর্শন

করে থাকেন।

তালক্রিয়া: সঙ্গীতশিল্পীরা তালের ক্রিয়া হাতের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকেন।

সাধারণভাবে একে তালক্রিয়া বলা হয়।

প্রাচীন ভারতের তালক্রিয়া

প্রাচীন ভারতে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে গান্ধর্ব -সঙ্গীতে তালের বিকাশ ঘটেছিল।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দির ভিতরে তাল শাস্ত্রীয় বিধিতে সুশৃঙ্খলিত হয়ে উঠছিল।

গান্ধর্ব তালের ক্রিয়াকে ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এই ভাগগুলো হলো-

- ধ্রুব: ডান হাতে তুড়ি দিয়ে হাত নিচে নামিয়ে ফেলা

- শম্যা: বাম হাত দিয়ে ডান হাতে তালি দেওয়া।

- তাল: ডান হাত দিয়ে বাম হাতে তালি দেওয়া

- সংনিপাত: দুই হাতে নমস্কারের ভঙ্গিতে তালি দেওয়া

- আবাপ: ডান হাত উঠিয়ে আল্গাভাবে মুঠি করা

- নিষ্ক্রাম: ডান হাত উঠিয়ে আল্গাভাবে মুঠি করে 'আবাপ' অবস্থায় আসার পর, নিচের দিকে আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দেওয়া।

- বিক্ষেপ: নিষ্ক্রাম অবস্থায় ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ডান দিকে ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গি

- প্রবেশক:: বিক্ষেপ অবস্থায় ডান হাতে আল্গাভাবে মুঠি করা

প্রাচীন ভারতের দেশী তালক্রিয়া: লোকসঙ্গীত বা অশাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালের প্রকাশ ছিল সশব্দ ও নিঃশব্দ। সব মিলিয়ে এর সংখ্যাছিল ৮টি। এগুলো হলো-

- ধ্রুবকা : সশব্দ ক্রিয়া। দুই হাতে তালি দিয়ে এর প্রকাশ করা হতো।

- সর্পনী: হাঁটুর উপর থেকে বাঁহাত শুন্যে তোলা

- কৃষ্ণা: হাঁটুর উপর থেকে ডানহাত শুন্যে তোলা

- পদ্মিনী: শব্দ না করে বাঁ হাঁটুতে হাত রাখা

- বিসর্জিতা: শুন্যে তোলা ডানহাতের আঙুলগুলে ছেড়ে ফেলার ভঙ্গি করা।

- বিক্ষিপ্তা: ডান হাত শুন্যে তুলে আল্গাভাবে মুঠো করার ভঙ্গি

- পতাকা: কনুই ভেঙে ডান হাত শুন্যে তুলে পাতাকার ভঙ্গি করা

- পতিতা: শব্দ না করে হাঁটুর উপর দুই হাত রাখা

- সম: তালের প্রতিটি পদের শুরুতে বা প্রথম মাত্রায় বাম হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে আঘাত করা

- বিসর্জিতম: তালের ২-মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের প্রথম মাত্রাট 'ঘাত' দ্বারা প্রকাশ করার পর দ্বিতীয় মাত্রায় ডানহাতের চেটো নিম্নমুখি বা ঊর্ধমুখী করা

- মাত্রা: ঘাত ও বিসর্জিতম ছাড়া অবশিষ্ট মাত্রাগুলোকে ডান হাতের কনিষ্ঠাদিক্রমে বাম হাতের তালুতে স্পরশ্ করা।

নন্দনতত্ত্বের বিচারে

তাল:

সাধারণ স্বস্তি যখন তীব্রতর হয়ে- মোহিত করে, তখন তা আনন্দে পরিণিত হয়। তালের

দোলাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে ছোটো ছোটো আনন্দ দান করলেও, গভীরভাবে মোহত দশায় নিয়ে যায়

না। তবে দোলাহীন দশা থেকে মজাদার দশায় পৌঁছানো যায়।

ছোটো

দোলাগুলো যখন গুচ্ছবদ্ধ হয়ে ছন্দের সৃষ্টি করে- তখন মনজগতে বিশেষ ধরনের সুখদায়ক

দশার সৃষ্টি হয়। তখন মোহিতদশার বিস্তার ঘটে। ছন্দের ভিতরে ছোটো ছোটো দোলার আনন্দ বড়

দোলার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এই ছন্দপ্রবাহ অচিরেই বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে। এবং

ধীরে ধীরে আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করে। এই নিরানন্দই আনন্দ হয়ে ওঠে, আবর্তনের মোহে।

তালের প্রকৃত মোহ তৈরি বাদনশৈলী ও বাদ্যযন্ত্রের গুণে। হাতে তালি দিয়ে তালের

আবর্তিত ছন্দ প্রকাশে আনন্দটা ঠিক জমে উঠে না। যদি এটাই তবলা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রে

বাদিত হয়, তাহলে ধ্বনিমাধুর্যে. তাল মধুর হয়ে উঠে। বাদ্যযন্ত্রের বাদিত সৃষ্টি একক

ধ্বনি প্রকৃতি মনকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। ধরা যাক ৩/৩ ছন্দের দাদরা তাল যদি

বাদিত হতো-

|

+ |

|

০ |

+ |

||||||

| I |

তা |

তা |

তা |

। |

তা |

তা |

তা | I |

তা |

|

১ |

২ |

৩ |

৪ |

৫ |

৬ |

|

এক্ষেত্রে অবিরাম তা ধ্বনি শ্রোতাকে অচিরেই নিরান্দের আবর্তনে ফেলে দেবে। তালের এই দৈন্য দশা থেকে উত্তোরণ ঘটায় তালযন্ত্রে বাদিত ধ্বনি বৈচিত্র্য। উপরে তালটির ধ্বনি পাল্টে নিচের উদাহরণের মতো করে দেওয়া যায়, তাহলে ধ্বনি বৈচিত্র্যের গুণে- তালটি আরও নান্দনিক হয়ে উঠবে।

|

+ |

|

০ |

+ |

||||||

| I |

ধা |

ধি |

না |

। |

না |

তি |

না |

I |

ধা |

|

১ |

২ |

৩ |

৪ |

৫ |

৬ |

শিল্পকর্মের নান্দনিক

হয়ে ওঠার পিছনে থাকে সৌন্দর্য। ছোটো ছোটো আনন্দ যখন সুসমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে একটি

স্বতন্ত্র আনন্দের সৃষ্টি করে, তখন তা সুন্দর হয়ে ওঠে। উপরের উদাহরণে- তালযন্ত্রে

বাদিত ধ্বনিগুলো ছোটো ছোটো আনন্দ তৈরি করবে। ধ্বনিবৈচিত্র্যের গুণে তা একঘেঁয়েমি

থেকে মুক্তিও দেবে। আর এই ছোটো আনন্দগুলোক সুসমন্বিত করবে- এর লয় এবং এবং আবর্তন।

সব মিলিয়ে ধ্বনির সুসমন্বয়ে তালটি হয়ে উঠবে সুন্দর। তালের বর্গীকরণ এই পর্যন্ত তাল যান্ত্রিক-পর্যায়ে থাকে। এই সময় থেকে যখন দোল,

ছন্দ ও আবর্তনের বিষয় যুক্ত হয়, তখন তা মনোগত বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এই যুক্ত

হওয়ার বিষয়টি যখন সঙ্গীতজগতে প্রবেশ করে, তখন তা হয়ে উঠে নান্দনিক। এর মাধ্যমে 'সময়'

তালের শ্রেণিকরণে, প্রক্রিয়াটি সাঙ্গীতিক সময়ে পরিণত হয়।

একটি বিশেষ তালকে যদি দীর্ঘ সময় একইভাবে বার বার বাজানো যায়, তাহলে সৌন্দর্য

উপভোগের আনন্দ নিরানন্দে পর্যবশিত হবে। তালযন্ত্রে বাদিত লহড়া দীর্ঘসময় উপভোগ করা

যায়, তালের নানা রূপকে নানা ধরনের ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশের কারণে। এর সাথে থাকে তাল

বাদনের যতি এবং ধ্বনির উচ্চতা সামান্যতার গুণে। তারপরেও শেষ কথা রয়ে যায়, অতি

সুন্দর বাজনাও দীর্ঘ সময় শোনার পর শ্রবণক্লান্তি আসে। শিল্পকর্মে চলার পাশাপাশি

থামতে জানাটাও জরুরি।

একক বাদনের বাইরে তালযন্ত্র যখন গীতে, সুরযন্ত্রে বা নৃত্যের অনুষঙ্গ

হিসেবে বাদিত হয়, তখন তা

সহযোগী মাত্র। তালের লহড়ায় তালযন্ত্র রাজা, গীত-বাদ্য-নৃত্যে তালযন্ত্র ঘনিষ্ট সহচর

মাত্র।

মানুষের সৌন্দরবোধের মূলে রয়েছে তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। ফুলের গন্ধ, পাখির গান,

বাতাসে গাছের ডালের দোলা, মেঘের রঙ ইত্যদিতে রয়েছে তার সহজাত প্রবৃত্তির আনন্দ।

মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার গুণে যখন, নিজের সৌন্দর্যবোধকে প্রকাশ করা শুরু করলো, তখন

থেকে শুরু হলো- চর্চিত সৌন্দর্যের পাঠ। গোড়ার দিকে সহজাত প্রবৃত্তির আনন্দ এবং

চর্চিত সৌন্দর্যের পাঠ কাছাকাছি ছিল। আদিকালের মানুষ সহজাত প্রবৃ্ত্তির সুর ও

ছন্দের আনন্দও ছিল সহজজাত প্রবৃত্তির ঘনিষ্ট সহচরের মতো। কালক্রমে এই চর্চিত

সৌন্দর্য নানা রূপকতায় অলঙ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার মধ্য

দিয়ে সৌন্দর্যের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে মূলত মানুষ

সহজাত সৌন্দর্য থেকে দূরে সরে গেছে। লোকসঙ্গীতের ধারায় অবগাহিত গ্রাম বাংলার

লোক-মানুষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সৌন্দর্য গ্রহণ করতে না পেরে যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন

তাঁকে অবজ্ঞা করা যায় না। তাঁর একমাত্র অক্ষমতা- এই চর্চিত সৌন্দর্যে তিনি স্নাতক

হয়ে ওঠেন নি। লোকমানুষের সাধারণ ছন্দ ১/১। এটি তার পায়ে চলার ছন্দ। এই ছন্দ একটু বড়

হয়ে দাঁড়ায় ২/২। সে সমপদীতে তালি দেয়। ৩/৩ ছন্দ একটু বেখাপ্পা। কিন্তু লাফিয়ে চলার

আনন্দে লোক মানুষ ৩/৩ ছন্দে মজা পায়। এই লাফিয়ে চলার আনন্দে সৃষ্টি হয়েছিল- আদি

ঝুমুর, চটুল ছন্দের খেমটা। ৩/৩ ছন্দের ভিন্নতররূপ হলো- দ্রুত দাদরা। ছন্দ বৈচিত্রের

আনন্দ তা এক সময় মধ্য লয়ের দাদরায় পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে লোকগানের আদি ছন্দও জটিল

হয়ে গেছে। এর একদিকে ছিল লোকশিল্পীদের ছন্দের বিচিত্ররূপের সন্ধানের প্রচেষ্টা,

অন্যদিকে ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ছন্দোবৈচিত্র্যের প্রভাব। এই সূত্রে লোকসঙ্গীতে

প্রবেশ করেছিল ৩/২/২ ছন্দের তেওরা ও ২/৩/২/৩ ছন্দের ঝাঁপতাল। বাংলা লোকগানের

শিল্পীরা এখন কাহারবা, দাদরা তালের বাঁধনে বাঁধা। তাঁর লোকগানের সরল ছন্দের হারিয়ে

সম-ফাঁকের ফাঁকিতে হাতড়ে মরে।

বস্তুবিজ্ঞানে তাল

ধরা যাক, আপনি কোনো এক মহাশূন্যের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার পায়ের তলা দিয়ে নিরপেক্ষ সময় প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে। আপনি সেই নিরপেক্ষ সময়ের যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে রয়েছে অনাগত ভবিষ্যৎ, আর পিছনে চলে গেছে অতীত। এবং আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেটিই হচ্ছে প্রবহমান বর্তমান। কিম্বা এমনও হতে পারে সময় স্থির আছে, আপনিই একটি গতিতে এগিয়ে চলেছেন। বিষয়টি যাই হোক না কেন, আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, আপনার এবং সময়ের গতির মধ্যে কিছু বৈষম্য আছে। যদি আপনার এবং সময়ের গতি একই হতো তবে একটি নিরপেক্ষ অসীম বর্তমানে আপনি অবস্থান করতেন। বাস্তবে তেমন ঘটছে না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, সময় বয়ে যাচ্ছে এবং আমরা স্থির আছি। নিরপেক্ষ সময়ের স্রোতে আমাদের উন্মেষ এবং লয়। সুতরাং সময়টা আমাদের কাছে সবসময় একটি ভিন্নতর গুরুত্ব আদায় করে নিচ্ছে। বিজ্ঞান এই সময়কে নাম দিয়েছে চতুর্থ মাত্রা। সঙ্গীতে তালের ব্যাপারটাই হলো এই চতুর্থ মাত্রার। অধরা চতুর্থ মাত্রাকে ছন্দে-বন্ধে ধরাটাই তাল।

সময়ে বয়ে

যাচ্ছে, যেন অনাগত ভবিষ্যতে তার বাস। দুরন্ত শিশুর মতো খেলাচ্ছলে মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানের পা ফে লে কি ফেলে না, মুহূর্ত পরেই অতীতের দিকে ছুট লাগায়। গানের তালও সে পথে চলে। এই আছে এই নাই। যে সময় বয়ে চলেছে, সেখানে ভালো কি মন্দ, সুর কি অ-সুর, ছন্দ কি ছন্দোপতন, কিছু নেই। সময় নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ। কিন্তু এই সময়ই বাঙ্ময় এবং পক্ষপাতে দুষ্ট হয়ে ওঠে অনুভূতির মধ্য দিয়ে। সে অনুভূতি হতে পারে বৈষয়িক কিম্বা শৈল্পিক। এই যে সময় বয়ে চলেছে, মানুষের হাতে গড়া ঘড়ি নামক যন্ত্রটি তার একটি প্রতীকি চিহ্ন দিয়ে চলেছে। মানুষ বিচিত্র কারণে সময়কে মান্য করে চলেছে। এ মান্যটা মানুষের কল্যাণের জন্য, শৃঙ্খলার জন্য।

মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে সঙ্গীতে তালের প্রয়োগ করতে শিখেছিল। শৈল্পিক অনুভুতির ব্যবহারিক প্রয়োগের দাবিতে, মানুষ নানা রকম ছন্দের ধারণা লাভ করেছিল। এসকল ছন্দ যখন সঙ্গীতে তাল হিসেবে স্থান পেতে থাকলো, তখন প্রতিটি তালকে বিশেষভাবে নির্দেশিত করার জন্য নামকরণ করা হলো। তবে তালের জন্মলগ্নের মতোই- এর নামকরণের কারণ এবং নামকরণের সময়, আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। একটি বিশাল সময় দূরত্ব অতিক্রম করে, আমরা এখন তাল নামক সম্পদে বেশ ধনী হয়ে উঠেছি। আমরা প্রয়োজন মতো সেই তালের ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তালটি তুলে এনে ব্যবহার করছি।

তালের ছন্দ প্রকৃতি, ভৌগলিক স্থান, সময় ইত্যাদির বিচারে তালকে শ্রেণিকরণ করা

যায়। তাল সময় নামক প্রপঞ্চে নিবদ্ধ। তাই তালকে শব্দ ঊর্ধবাচকতায় প্রাথমিক ভাবে

বিচার সময়ের বিচারে। যেমন-