ছন্দ্(আচ্ছাদন করা) +

অ (অচ্)

কর্মবাচ্য।

এই অর্থে যা কোনো কর্মকে আচ্ছাদিত করে

তাই ছন্দ। কিন্তু

ভট্টোজিদীক্ষিত প্রণীত 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থের মতে 'আনন্দ দান করে বলেই

ছন্দ'। এই জাতীয় উদ্ধৃতি দিয়ে সংজ্ঞার স্বরূপ নির্ধারণ করা যায় না।

সুর জগতে

প্রাচীন ভারতের সংগীত গুরুরা অনাহত নাদের ধারণা দিয়েছিলেন। তাঁদের ভাষায় অনাহত নাদ

শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না। সঙ্গীতে সুরের সাধনা করতে গেলে মনের বীণায়

সুরকে ধারণ করতে হয়। মনোবীণায় বাঁধা অনাহত নাদই, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে আহত নাদ

হিসেব এ প্রকাশিত হয়। ছন্দের বিষয়টিও তেমনি। মনের ভিতরে যে ছন্দের লীলা অব্যক্ত

দশায় বিরাজ করে, তাই ধ্বনিময় হয়ে প্রকাশিত হয়। তালবাদকদের তাল পরিবেশনের আগে, তার

মনোজগতে ছন্দের অব্যক্ত রূপ ধ্বনিত হয় অনাহত নাদে। এই অব্যক্ত ছন্দক্রিয়াই ফুটে ওঠে

বাদনশৈলীর ভিতর দিয়ে। তাই ছন্দ বা তালের দুটি রূপকে মেনে নিতেই হয়। তা হলো- অব্যক্ত

ছন্দ ও অব্যক্ত ছন্দ।

ছন্দ হলো যে কোনো কর্মের সুসমন্বিত

দোলা, যা

উপলব্ধি করে 'আমি'। তাই ছন্দকে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় বিমূর্ত এবং মনস্তাত্ত্বিক

বিষয়। ছন্দের দোলা আছে বলেই এর দোলনকাল আছে। মানুষের মনে যে প্রতিনিয়ত

স্বস্তি-অস্বস্তির খেলার স্পন্দন চলছে, তার নিরিখে যে গড় মান তৈরি হয়, সেটা

স্বাভাবিক। বাতাসের ভিতরে থেকে মানুষ যেমন বাতাসকে প্রায় ভুলে থাকে, তেমনি

স্বস্তি-অস্বস্তির স্বাভাবিক গড়মানে থেকে 'আমি' স্বস্তি-অস্বস্তিকে ভুলে থাকে।

বাতাসের অস্বাভাবিক উপস্থিতির উদ্ভব হলে, মানুষ যেমন বাতাসের উপস্থিতিকে তীব্রভাবে

অনুভব করে। তেমনি স্বস্তি-অস্বস্তির তীব্রতা 'আমি' অনুভব করে। এই অনুভূতির ভিতর

দিয়ে 'আমি' আনন্দ-বেদনার দশায় উপনীত হয়। ছন্দ অনুভবের বিষয়টি দুটি বিশেষ

শর্তে কাজ করে থাকে। এই দুটি শর্ত হলো-

- ছন্দের আধার: এখানে আধার বলতে

বুঝানো হচ্ছে, যার উপর ভিত্তি করে ছন্দ তৈরি হয়। ধরা যাক একটি গাছের পাতা

দুলছে। এখানে পাতা হলো আধার। একজন নাচছে। নৃত্যশিল্পীর শরীরটা হলো আধার।

- ছন্দগ্রাহক: ছন্দের আধারে যা

ঘটছে তা অনুভব করবে গ্রাহক। 'আমি'র অনুভব করার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা। তাই

নৃত্যশিল্পীর দেহের ছন্দ অন্ধলোকের কাছে ছন্দ তৈরি করবে না। একইভাবে

ধ্বনি-সঙ্গীতের ছন্দ বধির অনুভব করবে না।

ছন্দের প্রাথমিক উপাদান হলো-

দোলা।

অবিরাম দোলা মানুষের মনে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে নিরানন্দ দশার সৃষ্টি করে। যেমন ঘড়ির

ক্রমাগত ধ্বনিত টিক্ টিক্ ধ্বনি। এই একঘেয়ে দোলাগুলোকে গুচ্ছ ভিন্নভাবে দোলায়িত

করে,বড় দোলা সৃষ্টি করলে ছন্দের অবয়ব পাওয়া যায়।

ঘড়ির সেক্ন্ডের শব্দ অনুসরণে সৃষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫...অনন্ত

দোলা। একে যদি নিজের মতো করে গুচ্ছবদ্ধ করে বড় দোলা তৈরি করা যায়, তা হলে নতুন

ধরনের বড় দোলা তৈরি হবে। এই বড় দোলাগুলোই হলো ছন্দের আদিরূপ। যেমন-

১ ২ ৩। ৪ ৫ ৬। ৭ ৮ ৯। ১০ ১১ ১২। ১৩ ১৪ ১৫।

এখানে কিছু গুচ্ছবদ্ধ দোলাকে নিয়ে বড় দোলা তৈরি করা হয়েছে। এই বড় দোলাগুলোকে যদি

পৃথক বড় দোলা তৈরি করা যায়, তা হলে তা হবে ছন্দ। যেমন-

১ ২ ৩। ৪ ৫ ৬।

৭ ৮ ৯। ১০ ১১ ১২।

১৩ ১৪ ১৫। ১৬ ১৭ ১৮।

১৯ ২০ ২১। ২২ ২৩ ১৪।

এই ছন্দের বড় ছক হয়েছে ৬টি দোলা দিয়ে। এই

৬টি দোলা বিভাজিত হয়েছে ৩টি দোলার দ্বারা। কবিতার ক্ষেত্রে ৬ মাত্রার দোলার খণ্ডিত

অংশগুলোকে বলা হয় পর্ব। গানের ক্ষেত্রে এর নাম পদ। ছন্দের পর্ব বা পদগুলো নানা ধরনের দোলায়

সাজানো যেতে পারে। এরই সূত্রে ছন্দের প্রকৃতি পালটে যায়। ৬টি দোলা নিয়ে তৈরি ছন্দ

হতে পারে- ।৬।, ২/৪, ৩/৩, ৪/২

ইত্যদি।

সময়ের নিরিখে ছন্দের মানকে

প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ দুটি হলো- অনিয়মিত ও নিয়মিত।

- অনিয়মিত ছন্দ: এই ধরনের ছন্দ

দেখা যায় প্রকৃতিতে। গাছের শাখার আন্দোলন, সমুদ্রের ঢেউ, ধানের খেতের উপরে

বায়ুপ্রবাহের কারণে সৃষ্ট ঢেউ, চলমান পশুর দেহভঙ্গিমা ইত্যাদিতে যে দোলাগুলো

তৈরি হয়, তার সময়মান একইরূপে পাওয়া যায় না। ফলে এসকল দোলাগুলোকে যদি

সুনির্দিষ্ট সময়ের নিরিখে গুচ্ছাকারে বাধা যায়, তা হলে দেখা যায়, গুচ্ছবদ্ধ

দোলার সুত্রে সৃষ্ট ছন্দ অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

-

নিয়মিত ছন্দ: এই ধরনের ছন্দ

সুষম দোলাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। এই জাতীয় ছন্দে প্রতিটি

দোলার সকল গুণাবলী একই থাকে।

নিয়মিত

ছন্দ শৃঙ্খলিত এবং কৃত্রিম।

দোলার

নিয়মিত বা অনিয়মিত গুচ্ছব্দ্ধ রূপই ছন্দের রূপকে প্রকাশ করে।

শিল্পকর্মের প্রকরণভেদে ছন্দের প্রকাশিতরূপে ভিন্নতা তৈরি করে। যেমন গানের ছন্দ,

কবিতার ছন্দ, চিত্রকর্মের ছন্দ দোলার আদর্শিক রূপ এক হলেও শিল্পকর্মের

মাধ্যমের বিচারে তা ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়।

সুরের ছন্দ

ধরা যাক কোনো 'আমি'র স্বাভাবিক শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্বস্তি-অস্বস্তির দোলা চলমান রয়েছে।

হঠাৎ করে সে একটি সুরেলা বাঁশির পঞ্চম স্বর শুনতে পেলো। এর ফলে স্বাভাবিক

শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্বস্তি-অস্বস্তির দোলার বন্ধন ভেঙে যাবে। এক্ষেত্রে 'আমি'

তাৎক্ষণিকভাবে একটি স্বস্তিকর দশাকে অতিক্রম করে তীব্রতর স্বস্তি দশায় উপনীত হবে।

এর ফলে 'আমি'র সমগ্র সত্তা কিছুক্ষণের

জন্য মোহাগ্রস্ত হবে। এই দশাকে নন্দনতত্ত্ব বলবে 'আনন্দ'। দীর্ঘসময় ধরে পঞ্চমটি

বাজতে থাকলে, আমি অস্বস্তি বোধ করবে। এই অস্বস্তি রোধের জন্য 'আমি'

বাঁশিটির শব্দকে বন্ধ করে দিতে পারে, বা নিজেকেই সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু বিষয়টি যদি

এমন হয়, একঘেয়েমির অস্বস্তি থেকে উত্তোরণের জন্য বংশীবাদক পঞ্চম বাদনের পরপরই একটি

মধ্যম বাজায়, তাহলে অপর একটি আনন্দের সৃষ্টি হবে। আগের পঞ্চমের সাথে এর সমন্বয়

ঘটবে। পূর্বে বাদিত পঞ্চমের রেশ মনে থাকবে এবং এর সাথে পরের মধ্যম যুক্ত হয়ে একটি

দোলার সৃষ্টি করবে। এইভাবে বংশীবাদক যদি কয়েকটি স্বর পর পর বাজিয়ে যান, তাহলে সব

আনন্দ মিলে একটি মিশ্র আনন্দের জন্ম দেবে। এই মিশ্র আনন্দই সৃষ্টি করবে সৌন্দর্য।

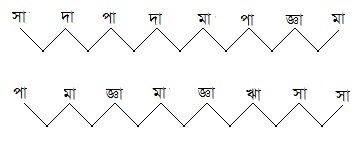

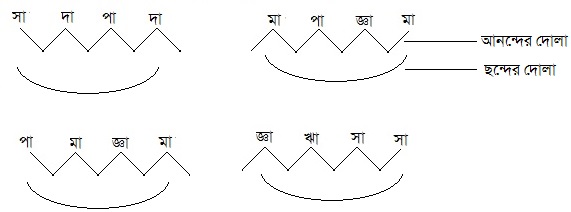

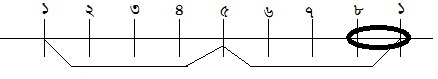

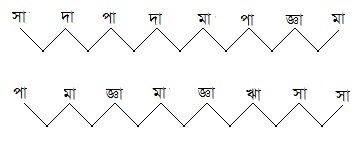

ধরা যাক, বংশীবাদক ১৬টি আনন্দদায়ক সুর বাজালেন। এই স্বরগুলো হতে পারে−

সা দা পা দা মা পা জ্ঞা মা

পা মা জ্ঞা মা জ্ঞা

ঋ

সা সা।

এই স্বরগুলোর প্রতিটির ভিতরের

সময় দূরত্ব যদি সমান হয়, তা হলে প্রতিটি স্বরের সমন্বয়ে একটি আনন্দের দোলা কাজ

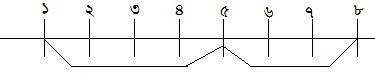

করবে। এই দোলার নকশা নিচের চিত্রের মতো হতে পারে।

প্রতিটি স্বরের মধ্যবর্তী সময় যত ছোটো হবে,

তার দোলাও তত কম হবে। এই কারণে রাগসঙ্গীতে দ্রুত সপাট তান যান্ত্রিক মনে হয়। কিন্তু বহু

আনন্দ মিলে একটি মিশ্র আনন্দের জন্ম দেয়। ফলে সপাট তান শুনে কান জুড়িয়ে যায়। কিন্তু

এক্ষেত্রে 'আমি' এই দোলাকে অনুভব করতে পারে না। ছন্দের খেলা অনুভব করা যায় বড় বড়

দোলে। কারণ আমি তাকে শনাক্ত করতে পারে স্বস্তির সাথে।

দোলাকে অনুভব করতে হলে, প্রতিটি দোলার ভিতরে একটি বিরতি রাখা দরকার। এই বিরতি

আনন্দের এক ঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দিয়ে, বৈচিত্র্য প্রদান করে। শিল্পী এই কাজটি করবেন

সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য। সৌন্দর্যের উপাদানসমূহের ভিতরে বিরতিটা দরকারি। চিত্রশিল্পে

দর্শন-বিরাম যেমন দরকার, সঙ্গীতের ক্ষেত্রের শ্রবণ-বিরামটা দরকার। এর জন্য

স্বর-উৎপাদন বন্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। কণ্ঠের উচ্চতা-সামান্যতা বা স্বরক্ষেপণ কৌশল দিয়েও

তৈরি করা যায়। সঙ্গীতে স্বরসমূহের দ্বারা যে সৌন্দর্য তৈরি করা হয়, তাতে বৈচিত্র্য

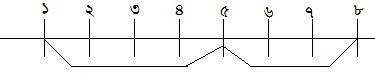

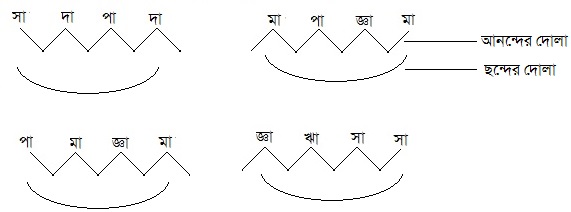

আনার জন্য, আনন্দের ছোটো ছোটো গুচ্ছ তৈরি করা হয়। এর ফলে বড় বড় দোলার সৃষ্টি হয়। ধরা যাক উপরের স্বরগুলোর ভিতর থেকে চারটি

করে স্বর নিয়ে চারটি দল করা হলো। এক্ষেত্রে এর রূপ হবে−

সা দা পা দা

| মা পা

জ্ঞা মা | পা মা জ্ঞা মা

| জ্ঞা

ঋ্া

সা সা।

এর ফলে

চারটি আনন্দের দোলা নিয়ে চারটি আনন্দের দল তৈরি হবে। প্রতিটি দলের প্রত্যেকটি

স্বরের সময়-দূরত্বকে যদি মাত্রা বলা যায়, তা হলে প্রতিটি দল তৈরি হবে চারমাত্রার

দল। যদি 'আমি' চারমাত্রা সময়-দূরত্বে

একট দোলা তৈরি করতে পারে, তা হলে হবে চতুর্মাত্রিক দোলা। আর যদি চারমাত্রার দোলাকে

ছন্দ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তাকে বলা যাবে চতুর্মাত্রিক ছন্দ। এক্ষেত্রে নকশাটা

একটু পাল্টে যাবে।

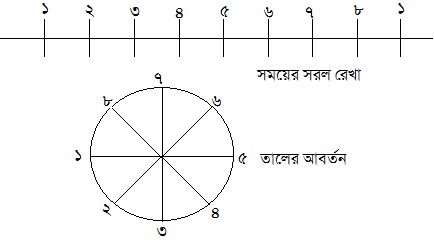

সঙ্গীতের তাল ও ছন্দ

সম-সময়ে

সম-প্রকৃতির ছন্দের আবর্তিত প্রবাহকে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাল বলা হয়।

সুরের ছন্দিত প্রবাহকে শৃঙ্খলিত করা জন্য, তালের ব্যবহার করা হয়।

অসীম গুচ্ছদোলার প্রবাহে সৃষ্ট ছন্দ, কিছু বিধি দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং

রূপান্তরিত দশায় সঙ্গীতে তাল হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের তাল এ ক্ষেত্রে যে বিধিগুলো দ্বারা

শৃঙ্খলিত হয়, তা হলো-

১. তাল ধ্বনিময়। একে কখনো কখনো ইশারায় প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু ধ্বনি ছাড়া

তা পূর্ণাঙ্গতা পায় না।

২. তালের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ছন্দ, যা সম-সময়ে আবর্তিত হয়।

৩. আবর্তিত ছন্দসমূহ প্রবাহিত হয়, সুরের প্রবাহকে সুষম গতির

শৃঙ্খলে।

৪. তালের মাত্রাসমূহের সময় মানকে বলা হয় লয়। একটি

সুনির্দিষ্ট লয়ে বাঁধা তালকে কখনো কখনো দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদি করা

যায় বটে, তবে আদি লয়ের আদর্শে করা হয়।

ধরা যাক,

আপনি

কোনো এক মহাশূন্যের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে

আছেন।

আপনার

পায়ের তলা দিয়ে নিরপেক্ষ সময় প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে।

আপনি

সেই

নিরপেক্ষ সময়ের

যেদিকে

মুখ করে দাঁড়িয়ে

আছেন,

সেদিকে

রয়েছে অনাগত ভবিষ্যৎ,

আর

পিছনে চলে

গেছে অতীত। এবং

আপনি

যেখানে

দাঁড়িয়ে রয়েছেন,

সেটিই

হচ্ছে প্রবাহমান বর্তমান। কিম্বা

এমনও হতে

পারে সময় স্থির

আছে,

আপনিই

একটি গতিতে এগিয়ে চলেছেন। বিষয়টি যাই হোক না কেন, আসল ব্যাপারটি হচ্ছে,

আপনার

এবং সময়ের গতির মধ্যে কিছু বৈষম্য

আছে।

যদি

আপনার

এবং সময়ের গতি একই হতো তবে একটি নিরপেক্ষ অসীম বর্তমানে

আপনি

অবস্থান করতেন। বাস্তবে

তেমন

ঘটছে না। এবং

আপাত

দৃষ্টিতে মনে হয়,

সময় বয়ে

যাচ্ছে এবং আমরা

স্থির

আছি।

নিরপেক্ষ সময়ের স্রোতে

আমাদের

উন্মেষ এবং লয়। সুতরাং সময়টা

আমাদের

কাছে সবসময় একটি ভিন্নতর গুরুত্ব

আদায়

করে নিচ্ছে। বিজ্ঞান এই সময়কে নাম দিয়েছে চতুর্থ মাত্রা।

সঙ্গীতে

তালের ব্যাপারটাই হলো এই চতুর্থ মাত্রার। অধরা চতুর্থ

মাত্রাকে ছন্দে-বন্ধে ধরাটাই তাল।

সময়ে বয়ে যাচ্ছে, যেন অনাগত ভবিষ্যতে তার বাস। দুরন্ত শিশুর মতো

খেলাচ্ছলে

মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানের পা

ফেলে

কি

ফেলে

না, মুহূর্ত পরেই অতীতের দিকে ছুট লাগায়। গানের তালও

সে

পথে চলে। এই

আছে

এই নাই।

যে

সময় বয়ে চলেছে,

সেখানে

ভালো কি মন্দ, সুর কি অ-সুর,

ছন্দ কি ছন্দোপতন,

কিছু

নেই।

সময় নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ। কিন্তু এই সময়ই বাঙ্ময় এবং

পক্ষপাতে দুষ্ট হয়ে ওঠে অনুভূতির মধ্য দিয়ে।

সে

অনুভূতি হতে

পারে বৈষয়িক কিম্বা

শৈল্পিক।

এই

যে

সময় বয়ে চলেছে, মানুষের হাতে গড়া ঘড়ি নামক যন্ত্রটি তার একটি

প্রতীকি চিহ্ন দিয়ে চলেছে। মানুষ বিচিত্র কারণে সময়কে মান্য করে চলেছে। এ মান্যটা

মানুষের কল্যাণের জন্য, শৃঙ্খলার জন্য।

ধরা যাক, বৈষয়িক কারণে

আপনার

কাছে

যে

ঘড়িটি রয়েছে, সেটা নিয়ে

আপনি

একটি অবসর মুহূর্তে বসলেন। এবার প্রতি

সেকেণ্ড

আপনি

যদি একটি করে সংখ্যা গুনতে থাকেন। তাহলে

আপনার

অনুভুতিতে সময়ের একটি সরল

রেখা

অঙ্কিত হতে থাকবে। এবার

আপনি

যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অঙ্ক গুনে আবার

প্রথম

থেকে

শুরু করেন, তবে বিষয়টি

কেমন

হবে। ধরুন,

আপনি

এক, দুই, তিন, চার- এক, দুই, তিন, চার-

এক, দুই তিন, চার..... গুনে

যাচ্ছেন। একসময়

দেখবেন

আপনার

মনে

আপনার

অজান্তেই এক প্রকার

দোলা

এসে

গেছে।

এই

দোলাটাই

হচ্ছে ছন্দ।

যেহেতু

আপনি

প্রতি চার

সেকেণ্ড

পর একবার করে

আগের

সংখ্যা গুনছেন। তাতে করে একটি

আবর্তনের

সৃষ্টি হচ্ছে। এই একটি

আবর্তন

হতে যে সময় লাগবে, তাকে

আমরা

বলব

আবর্তন-সময়।

সঙ্গীতে এই

আবর্তন-সময়কেই

তাল বলে। তবে একটি শর্ত

আছে।

তালের

ক্ষেত্রে

সময়ের এই

আবর্তনটি

হতে হবে নিয়মিত। অর্থাৎ

একবার চার পর্যন্ত গুনবেন, পরবর্তী

আবার

পাঁচ পর্যন্ত গুনবেন, তা হবে না।

আপনি

যতক্ষণ গুনবেন, ততক্ষণ

আপনাকে

সবসময়ে সমান সংখ্যক অঙ্ক গুনতে হবে। মনে রাখতে হবে

নিয়মিত বা শৃঙ্খলিত সময়ই হলো তাল।

তালের তাত্ত্বিক

বিশ্লেষণে তালের তিনটি উপকরণ পাওয়া যায়। এগুলো হলো-

১. তালের ছন্দ:

তালের ছন্দ হলো- কিছু দোলার সমষ্টি। যেমন ১,

২, ৩, ৪, ৫, ৬...

একটি দোলা প্রবাহ। এই দোলা প্রবাহী অসীম। এই দোলা

প্রবাহ থেকে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক দোলা নিয়ে যখন গুচ্ছবদ্ধ একটি বড় দোলার তৈরি করা

হয়, তখন তা ছন্দে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে আমরা ছন্দের দোলাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে

পারি।

১. মৌলিক দোলা: এই দোলা স্বাধীনভাবে একক সত্তা নিয়ে অবস্থান করে।

২. যৌগিক দোলা: যা একাধিক দোলার সমন্বয়ে বড় দোলার সৃষ্টি করে।

এক্ষেত্রে যৌগিক দোলা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি যতি বা বিরাম তৈরি করতে হয়। যেমন-

একটি অসীম দোলা থেকে যদি তিনটি দোলা নিয়ে একটি দোলাগুচ্ছ তৈরি করা যায়, তবে তা

হবে-

|১, ২, ৩|

এই দোলাগুচ্ছ একটি ছন্দ তৈরি করবে। এই অসীম দোলা প্রবাহকে একটি ছকে ফেলে দেবে।

আর এই ছক তৈরি হবে একটি যতির মাধ্যম। যেমন-

|১, ২, ৩| ৪, ৫, ৬| ৭, ৮, ৯| ১০, ১১, ১২|.....অসীম

এক্ষেত্রে প্রতিটি ৩টি দোলাবিশিষ্ট দোলাগুচ্ছের পর একটি করে যতি দিতে হবে,

তাহলেই ৩টি দোলাবিশিষ্ট বড় দোলাটি ছন্দে পরিণত হবে।

২. তালের সময় বা লয়: তালের ছন্দের দোলা হলো এক ধরণের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া

নিয়ন্ত্রিত হয় সমসময়ের সংঘটিত ক্রিয়াবিন্দুর দ্বারা। ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিটি

দোলাকে বলা হয় মাত্রা। মাত্রা সম্পন্ন হওয়ার সময়কে বলা হয় লয়। ছন্দের প্রতিটি

মাত্রার সমসময়ের গতির প্রবাহ একটি সুষম দোলার সৃষ্টি করবে। এই সুষম দোলার দ্বারা

সৃষ্ট ছন্দের সমষ্টিগত গতিও সুষম হতে হবে। যেমন- একটি দোলাগুচ্ছ বা ছন্দ যদি ১

সেকেন্ডে সম্পন্ন হয়, তাহলে তালের ক্ষেত্রে প্রতিটি ছন্দই ১ সেকেন্ডে সম্পন্ন

হতে হবে। গুচ্ছতোলার প্রতিটি মৌলিক দোলা সুনির্দিষ্ট সময় পরপর ঘাতের

সৃষ্টি করবে। তাই নিয়মিত ছন্দের আদর্শে

মাত্রার সংজ্ঞা হবে- নিয়মিত ছন্দের সমসময়ে অনুভূত প্রতিটি 'দোলা-একক'

হলো মাত্রা। গুচ্ছদোলার পরিচয় পাওয়া যায়, মৌলিক দোলার বা মাত্রার সংখ্যার উপর।

ছন্দ ব্যবহৃত হতে পারে গদ্য বা পদ্যে। তবে গদ্যের দোলাগুচ্ছ

সমসময়ে সমসংখ্যক দোলা দিয়ে তৈরি হয় না। এরূপ প্রকৃতির ছন্দের দোলাও সমসময়ের

নিরিখে সুষম হয় না। যেমন- সমুদ্রের ঢেউ, বায়ু প্রবাহের ফলে গাছের শাখার আন্দোলন

ইত্যদি। এই জাতীয় দোলা থেকে তৈরি হয় অনিয়মিত ছন্দ। সঙ্গীতে এই জাতীয় দোলাগুচ্ছকে

ছন্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এমনকি বৈতালিক গানের ছন্দের ক্ষেত্রেও এই বিধি

মান্য করতে হবে। বৈতালিক গানে দোলাগুলোকে সময়ের মানে সুষম রাখতে হয়।তা না হলে

সুষমন্বয়ের অভাবে সঙ্গীত হয়ে উঠবে বিশৃঙ্খল এবং নিরানন্দের। বৈতালিক গানে

সমসময়ের গুচ্ছদোলা নেই, এবং তা আবর্তিত হয় না। কিন্তু দোলার সময়মানের কারণে তা

নান্দনিক হয়ে ওঠে।

তালের মাত্রা:

তালের অন্তর্গত প্রতিটি দোলাকে বলা হয় মাত্রা। দোলার গুচ্ছবদ্ধরূপ হলো- তালের

ছন্দ। সঙ্গীত শাস্ত্রে এই ছন্দ হলো- পদ। ৩।৩ ছন্দ প্রকৃতিতে রয়েছে ৬টি দোলা। এর

প্রতিটি পদ বা ছন্দে রয়েছে ৩টি করে দোলা বা মাত্রা।

ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতের চলনের গতির উপর তালের

সৌন্দর্যের হেরফের ঘটে। সঙ্গীতের ভাষায় একে বলা হয় লয়। একটি তাল কত সময়ে একটি

আবর্তন সম্পন্ন করে, সেই সময়টাকে বলা হয় লয়। প্রাচীন ভারতে সময় মাপার সূক্ষ্ম

যন্ত্র ছিল না। কিন্তু তালের মাত্রার পরিমাপের একটি মান

নির্ধারণ করা হয়েছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একত্রিংশ অধ্যায়ে (তালব্যঞ্জক)-

নিমেষ (একবার চোখের পাতা ফেলার সময়)-কে তালের গতির প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে

বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে পাঁচ নিমেষে ১ মাত্রা হয়। আর ২ মাত্রায় ১ কলা। এই কলা

দ্বারা তালের গতি বা লয় নির্ধরিত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে কলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ তিনটি হলো-

- বৃত্তি: এই কলা গঠিত হবে

২টি মাত্রা দ্বারা

- চিত্র: এই কলা গঠিত হবে

৩টি মাত্রা দ্বারা

- দক্ষিণ: এই কলা গঠিত হবে

৪টি মাত্রা দ্বার

নাট্যশাস্ত্রে কলার

গতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগ তিনটি হলো- দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত।

বর্তমানে তালের মাত্রা বিবেচনা করা হয়, তালের দোলাকে।

আর এর গতিই হলো লয়। সঙ্গীতে লয়কে

নানা ভাবে ভাগ করা হয়।

এর ভিতরে স্বাভাবিক লয়কে ধরা হয়ে থেকে মধ্যলয় হিসেবে।

অধিকাংশ মানুষ ১ সেকেন্ডে স্পষ্ট উচ্চারণে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় বলতে

পারে। এটি মানুষের গড়

স্পষ্ট উচ্চারণ ক্ষমতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রণয়নের

সময়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের লয়ের সাথে সমন্বয় করে একটি লয়াঙ্ক তৈরি করেছিলেন। এই

লয়াঙ্কে বিলম্বিত লয় হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন ১ সেকেন্ডকে। এক সময়

রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য গানে এই লয়াঙ্ক নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হতো।

বর্তমানে শিল্পীর গানের প্রকৃতি অনুসারে কিছুটা লয়াঙ্কের হেরফের করে থাকেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন লয়ের তালিকা নিচে তুলে ধরা

হলো।

| গতিক্রম

|

গণনার উচ্চারণ-সংখ্যা

|

লয়াঙ্ক

|

লয়াঙ্ক

সংকেত |

| অতি

বিলম্বিত |

৮ |

৫০ |

৮ |

| বিলম্বিত |

৬ |

৬০ |

৬ |

| ঈষৎ

বিলম্বিত |

৫ |

৮০ |

৫ |

| মধ্য বা

ঢিমা |

৪ |

১০০ |

৪ |

| ঈষৎ দ্রুত

|

৩ |

১৩২ |

৩ |

| দ্রুত |

২ |

১৬০ |

২ |

| অতি দ্রুত |

১ |

২০০ |

১ |

আধুনিক কালে লয় নির্ধারণ করা মিনিটের হিসেবে।

অর্থাৎ একটি স্বর কত মিনিট ধ্বনিত হবে, তার উপর ভিত্তি করে লয়ের মান নির্ধারিত

হবে। এই কারণে এর একক হয়

bpm (bita per minute)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সঙ্গীত জগতে লয় নির্ধরাণের জন্য আদর্শিক পরিমাপ ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন নেপোমুক

মায়েলজেল (Johann Nepomuk Maelzel)

উদ্ভাবন করেন মেট্রোনোম একটি লয় নির্ধারক যান্ত্রিক কৌশল। এই যন্ত্রে লয়কে

নির্ধারণ করা হয়েছিল বিপিএম। এই পদ্ধতি অনুসরণে প্রথম বিটোভেন সঙ্গীত রচনা

করেছিলেন। এরপর থেকে ইউরোপে মেট্রোনোমের ব্যবহারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বর্তমানে প্রায় সকল সঙ্গীতেই মেট্রোনোমকে আদর্শ লয় নির্ধারক পদ্ধতি হিসেবে

বিবেচনা করা হয় থাকে। লয়ের এই আদর্শিক মান থাকলেও সঙ্গীতশিল্পীরা সঙ্গীত

পরিবেশনের সময় এই আদর্শিক মান অনুসরণ করেন না। তাঁরা গানের প্রকৃতি বা নিজেদের

স্বচ্ছন্দবোধের বিচারে একটি বিশেষ লয়কে মধ্যলয় বিবেচনা করে সঙ্গীত পরিবেশন করে

থাকেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে লয়াঙ্কের একটি আদর্শিক কাঠামো পাওয়া যায়, তা হলো-

- Larghissimo –

২৪ বিপিএম বা তার কম

- Adagissimo/Grave –

২৪-৪০ বিপিএম

- Largo –

৪০-৬৬ বিপিএম

- Larghetto –

৪৪-৬৬

বিপিএম

- Adagio –

৪৪-৭৬

বিপিএম

- Adagietto –৪৬-৮০

বিপিএম

- Lento –

৫২-১০৮

বিপিএম

- Andante –

৫৬-১০৮

বিপিএম

- Marcia moderato –

৬৬-৮০ বিপিএম

- Andante moderato –

৬৬-১১২ বিপিএম

-

Moderato –৬৬-১২৬ বিপিএম

- Allegretto –

৭৬-১২০ বিপিএম

- Andantino –৮০-১০৮

বিপিএম

- Allegro moderato –

৯৬-১২০ বিপিএম

- Allegro –

১০০-১৫৬ বিপিএম

- Molto

Allegro, Allegro vivace, Vivace –

১২৪-১৬০ বিপিএম

-

Vivacissimo, Allegrissimo –

১৬০-১৮৪ বিপিএম

-

Presto –

১৬০-১৮৪ বিপিএম

-

Prestissimo –

২০০ বিপিএম

বা এর বেশি

মেট্রোনোমে ১ থেকে ৮০ বিপিএম- এর গতিকে সাধারণভাবে বিলম্বিত ধরা হয়। আর

৮০ থেকে ১৬০ বিপিএম -এর গতিকে মধ্য লয় ধরা হয়। এছাড়া ১৬০ বিপিএম-এর ঊর্ধের গতিকে

দ্রুত বলা হয়। কিন্তু এই সাধারণ বিধি সকল ক্ষেত্রে গানের জন্য মানা হয় না।

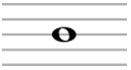

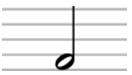

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সূত্রানুসারে মধ্যলয় হবে ১০০ বিপিএম হবে ১ মাত্রা।

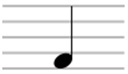

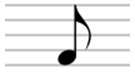

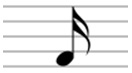

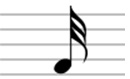

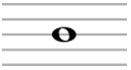

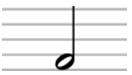

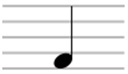

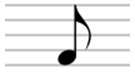

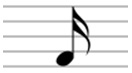

পাশ্চাত্য রীতিতে এই মানটি হবে ১/৪ মাত্রা। মূলত পাশ্চাত্য রীতির ১ মাত্রা হবে ৪টি ক্রোচেট-এর

সমান। এর নাম সেমিব্রেভ। নিচে পাশ্চাত্য রীতির মাত্রা বিভাজন তুলে ধরা হলো

| ব্রিটিশ

নাম |

মার্কিন নাম |

মাত্রা মান |

চিহ্ন |

| semibreve |

whole note |

১ |

|

|

minim |

half note |

১/২ |

|

|

chrotchet |

quarter note |

১/৪ |

|

| quaver |

eighth note |

১/৮ |

|

| semiquaver |

sixteenth note |

১/১৬ |

|

| demisemiquaver |

thirty second note |

১/৩২ |

|

তালের ছন্দোবিভাজন

সঙ্গীতের শুরুর দিকে তালের ছন্দ সরল ছিল। মাত্রা বিভাজনের ধারণার আগে আবর্তনই ছিল

প্রধান ছন্দ। অনেকটা হাত তালি দিয়ে গান করা মতো। গাইতে গাইতে, বাজাতে বাজাতে মানুষ

ছন্দের বিচিত্র রূপ খুঁজে পেয়েছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা এই বৈচিত্র্যকে ধরার জন্য

মাত্রার ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন। তালের আবর্তন হলো মানুষের সহজাত ছন্দের বোধ, আর

মাত্রা বিভাজন হলো ছন্দের শাস্ত্রীয় বোধ। এই বোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল নানারকম ছন্দ।

মূলত, তালের মাত্রাসমূহেকে গুচ্ছাকারে ছন্দোবদ্ধ করলে, পৃথক পৃথক বিভাগের সৃষ্টি

হয়। তালশাস্ত্রে এক বলা হয় পদ। যেমন দাদরা তালের কথা ধরা যাক। দাদরা তালের মাত্রা

সংখ্যা ৬। এই তালটি ৩-৩ মাত্রা বিভাজনে দুটি গুচ্ছদোলায়

বিভাজিত। এর অর্থ হলো- দাদরা তালের রয়েছে দুটি পদ। এর প্রথম মাত্রায় ওজনযুক্ত বোল

থাকে, কারণ এই মাত্রায় থাকে সম। সম-সহ দুটি মাত্রা নিয়ে তৈরি হয়েছ প্রথম পদ।

দ্বিতীয় পদের প্রথম মাত্রায় ওজনহীন ধ্বনি দিয়ে ফাঁক বা খালি প্রকাশ করা হয়। উত্তর

ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে দাদরা তাল লেখার নিয়ম হলো-

|

+ |

|

|

|

০ |

|

|

|

+ |

|

ধা |

ধি |

না |

।

|

না |

তি |

না |

। |

ধা |

|

১ |

২ |

৩ |

|

৪ |

৫ |

৬ |

|

|

এখানে প্রথম মাত্রার ধা-এর উপর যোগ চিহ্ন (+) ব্যবহার করা হয়েছে। এই যোগ চিহ্ন সমের

প্রতীক। এই সম-সহ প্রথম তিনটি মাত্রা নিয়ে তৈরি হয়েছে দাদরা তালের প্রথম পদ। এর

দ্বিতীয় পদ শুরু হয়েছে ৪ মাত্রা থেকে। এই পদের শুরু মাত্রায় ছন্দ প্রকাশের জন্য

একটু কম ওজনের ধ্বনি ব্যবহার করা হয়। তাই এর জন্য ফাঁক হিসেবে '০' প্রতীক ব্যবহার

করা হয়েছে। লিখিত থাক, মুখে বলা হোক বা তালযন্ত্রে বাদিত হোক- সকল অবস্থায় ছন্দের

দোলাটা অনুভব করাটাই মূল কথা।

কোনো তালে একাধিক তালি বা ফাঁক থাকতে পারে। এর প্রথম মাত্রা সম হিসেবেই বিবেচিত

হবে। পরের তালিগুলো হবে সমের চেয়ে নিষ্প্রভ। আর ফাঁক হবে ওই তালিগুলোর চেয়ে আরও

নিষ্প্রভ। আর অন্যান্য মাত্রাগুলো হবে সাধারণ মানের। এই জাতীয় একাধিক তালি-খালির

সমন্বিত রূপের একটি তাল হলো চৌতাল। নিচের নমুনা দেখানো হলো।

চৌতাল

এর

ছন্দোবিভাজন ২।২।২।২।২।২,

তিনটি তালি,

একটি ফাঁক আছে।

|

+ |

|

|

০ |

|

|

২ |

|

|

০ |

|

|

৩ |

|

|

৪ |

|

|

ধা |

ধা |

। |

দিন্ |

তা |

। |

কৎ |

তাগে |

। |

দিন্ |

তা |

। |

তেটে |

কতা |

। |

গদি |

ঘেনে |

|

১ |

২ |

|

৩ |

৪ |

|

৫ |

৬ |

|

৭ |

৮ |

|

৯ |

১০ |

|

১১ |

১২ |

৩. আবর্তনের অন্তর্গত ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে তালের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। আগেই

বলেছি, আবর্তনের অন্তর্গত ছন্দের খণ্ডগুলো ব্লক হিসেবে কাজ করে। যেমন ৪।৪

মাত্রা ছন্দের আবর্তনে প্রতিটি ৪ মাত্রা হবে এক একটি ব্লক। ভারতীয় সঙ্গীত

শাস্ত্রে এই ভাগগুলোকে বলা হয় পদ। পদকে কখনো কখনো পদক্ষেপ বা অঙ্গ বলা হয়।

মাত্রার বিচারে তালের যত ধরনের পদ হতে পারে, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

- এক মাত্রার পদ

একটি পদে কমপক্ষে ১টি মাত্রা থাকতে পারে। ১ মাত্রা পদ উত্তর ভারতীয়

সঙ্গীতে দেখা যায় না, তবে দক্ষিণ ভারতীয় তালে এই জাতীয় পদের ব্যবহার আছে।

যেমন- ঝম্পতাল। এর পদ বিন্যাস ৪।১।২।

- দুই মাত্রার পদ

দুটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন চৌতাল তাল। ২।২।২।২।২।২ ছন্দ।

- তিন মাত্রার পদ

তিনটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন দাদরা ৩।৩ ছন্দ।

- চার মাত্রার পদ:

চারটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন কাহারবা ৪।৪ ছন্দ।

- পাঁচ মাত্রার পদ:

পাঁচটি মাত্রা নিয়ে এই জাতীয় পদ তৈরি হয়। যেমন ধামার ৫।২।৩।৪ ছন্দ।

অধিক মাত্রার তালে এক ঘেয়েমি পেয়ে বসে। তাই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তালের

পদ-বিভাজন প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের গানে এরূপ কিছু তাল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

অখণ্ড ৬ মাত্রা।

- অখণ্ড ৬ মাত্রার তাল। ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে। [পূজা-৪৬]

- অখণ্ড ৯ মাত্রার তাল। দুয়ার মোর পথপাশে [বিচিত্র-৫৫]

সমপদী ও বিষমপদী

তালের অন্তর্গত পদগুলো সব তালে সম-মাত্রা বিশিষ্ট বা অসম-মাত্রা বিশিষ্ট হতে

পারে। এই বিচারে তালকে সমপদী ও বিষমপদী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

- সমপদী: যখন কোন তালের সকল পদের মাত্রা সংখ্যা সমান থাকে, তখন

তাকে বলা হয় সমপদী। যেমন দাদরা ৩।৩ ছন্দ। কাহারবা ৪।৪ ছন্দ।

- বিষমপদী: কোন তালের সকল পদসমূহের মাত্রা সংখ্যা সমান থাকে না,

তখন তাকে বলা হয় বিষমপদী। যেমন- তেওরা (৩।২।২ মাত্রা ছন্দ), ঝাঁপতাল

(২।৩।২।৩)

তালের নান্দনিক

রূপ

এই আবর্তনের ভিতরে সম-সময় দূরত্বের ভাগগুলো মাত্রা হিসেবে থাকে। উপরের

তালের আবর্তনে রয়েছে ৮টি মাত্রা। সঙ্গীতে প্রতিটি মাত্রায় সুর এবং তালবাদ্যযন্ত্রে

উৎপন্ন ধ্বনির সমন্বয়ে ৮টি আনন্দ প্রকাশিত হবে। ফলে ৮টি আনন্দের দোলা সৃষ্টি হবে।

এবার এই ৮টি আনন্দকে যদি ৪+৪ মাত্রা হিসেবে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলে দুটি বড়

তোলার সৃষ্টি হবে। এই দুটি দোলা যদি বৈচিত্র্যহীনভাবে একই ভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে,

তাহলে তাতে যে মিশ্র আনন্দের সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে ৮মাত্রার আবর্তন না রেখে ৪

মাত্রার আবর্তন হলেই চলে। কিন্তু শিল্পী যদি ৪মাত্রা তরঙ্গের পরিবর্তে ৮মাত্রার

তরঙ্গে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেন এবং তা যদি ৪ মাত্রার চালে চলে, তাহলে তাকে ভাগ করতে

হবে ৪+৪ মাত্রা হিসেবে। সেক্ষেত্রে আবর্তনের ঢেউ-এ বৈচিত্র্যতা আনতে হবে। না আনলেই

চলে, তবে তা মনকে ততটা আন্দোলিত করবে না। ৮মাত্রা আবর্তনকে ২টি ভাগ করে উপস্থাপনের

সময় যে ২টি ছন্দ তোলা হবে, তাতে বৈচিত্র্য আনার জন্য, প্রথমভাগের শুরুতে যা ধাক্কা

দেওয়া হবে, ৫ মাত্রায় গিয়ে একটু কম ধাক্কা দিতে হবে। এরফলে ৮মাত্রার ভিতরে জেগে

উঠবে দুটি পৃথক দোলা। এটা ঘটবে দোলনার মতো। প্রথমে সজোরে ধাক্কা দিয়ে একটি দোল তৈরি

করলে, দোলনা কিছুদূর গিয়ে স্থির হবে, এরপর তা আগের জায়গায় ফিরে আসবে। এক্ষেত্রে

ধাক্কা দেওয়া হবে একটা কিন্তু দোল খাবে দুটি। প্রথম ধাক্কাকে যদি সম বলা হয়, তবে

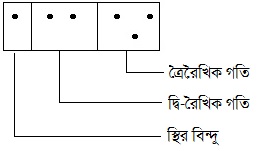

দ্বিতীয় দোলের শুরুর মাত্রাকে ফাঁক বা খালি বলা হবে। এর ফলে ছন্দের রূপ দাঁড়াবে−

তালযন্ত্রের বাদকরা আবর্তনের

প্রথম মাত্রায় যতটা জোরে শব্দ সৃষ্টি করেন, পঞ্চম মাত্রায় ততটা জোর দেন না। বিভিন্ন

তালযন্ত্রে উভয় মাত্রায় জোর দেওয়া না-দেওয়ার নিজস্ব রীতি আছে। ভারতীয় তালশাস্ত্রে

জোরে বাজানো সমের জায়গাকে বলেন খুলি আর অপেক্ষাকৃত কম জোরের শব্দ উৎপাদনকে বলেন

মুদি। এই খুলি ও মুদির সাহায্যে গানের ছন্দ রক্ষা করা হয়।

অনেক গান আছে, সেগুলোকে বৈতালিক গান বলা

হয়। এই সকল গানে ছন্দের আবর্তন সৃষ্টি হয় না। একটি প্রবহমান ছন্দের খেলা চলে।

বৈতালিক গানে ফুটে উঠে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ছন্দ। কোথায় থামতে হবে, কোথায়

ছন্দের দোলাকে প্রকটীত করতে হবে, এ সবই শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি থেকে প্রকাশ পায়।

বাণী ও সুরের নান্দনিক বোধকে ছন্দে বেঁধে বৈতালিক গান গাইতে হয়। তালে নিবদ্ধ গানের

চেয়ে বৈতালিক গান আরও কঠিন। তালের গানের দায়বদ্ধতা তালের কাছে, কিন্তু বৈতালিকা

গানের দায়বদ্ধতা শিল্পীর নিজস্ব নান্দনিক বোধের কাছে।

আবর্তন নির্ভর ছন্দের আবর্তনটাই মূল কথা নয়। আবর্তনের ভিতরে যে ছন্দের দোলা রয়েছে,

তার দিকেও বিশেষ ভাবে নজর দিয়ে দিতে হয়। সাধারণভাবে তালের ভিতরের ছন্দকে প্রকাশ করা

হয় 'ছন্দ-বিভাজন' নামে। ধরা যাক একটি তালের মাত্রা সংখ্যা ১০। এই তালের প্রতিটি

মাত্রার মধ্যবর্তী সময় দূরত্ব ১ সেকেন্ড হয়, তাহলে তার লয় হবে বিলম্বিত। তার অর্থ

হলো ১০ সেকেন্ডে একটি করে আবর্তন শেষ হবে। এবার এই আবর্তনের ভিতরে যদি ২-৩-২-৩

ছন্দকে প্রকাশ করা হয়, তাহলে তালের প্রকৃতি হবে- ১০ মাত্রা এবং ২-৩-২-৩ ছন্দ। এই

রকম নানারকমের আবর্তন মান এবং ছন্দমান নিয়ে সেট তৈরি হবে। এর ভিতরে কোনো কোনো

ছন্দের শুরুর মাত্রাকে নমনীয় করা হয়। এই নমনীয় অংশকে বলা হয়, ফাঁক বা খালি। প্রতি

আবর্তনে কোন মাত্রায় ফাঁক হবে, তাও সুনির্দিষ্ট থাকবে। এইভাবে আবর্তনের মাত্রা

সংখ্যা, ছন্দ-বিভাজন এবং ফাঁকের সংখ্যা ও তার অবস্থাণ দিয়ে এক একটি সেট তৈরি করা

হয়। এই সেটকে সঙ্গীত শাস্ত্রে তাল বলা হয়। যেমন- উপরের উদাহরণের ১০ মাত্রা, ২-৩-২-৩

ছন্দ, ষষ্ঠ মাত্রায় ফাঁক- এই সূত্রে যে সেটটি তৈরি হবে, সঙ্গীতশাস্ত্রে তার নাম

দেওয়া হয়েছে ঝাঁপতাল। সব মিলিয়ে ঝাঁপতালের প্রকৃতি যা দাঁড়াবে তাহলো−

|

সম

|

|

|

|

|

|

|

ফাঁক |

|

|

|

|

|

|

১

|

২ |

| |

৩ |

৪

|

৫

|

| |

৬

|

৭ |

| |

৮ |

৯ |

১০ |

বিলম্বত লয়ে তালযন্ত্র বাজলে, শিল্পী এবং স্রোতাকে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে মাত্রা

ধ্বনি শুনতে হয়। এর ফলে তালের রেশ কেটে যায়। এই কারণে বিলম্বিত লয়ের তালে প্রতিটি

মাত্রাধ্বনির মাঝখানে শিল্পীরা কিছু পূরক ধ্বনি উৎপন্ন করেন। এই ধ্বনিগুলোকে

খানাপুরি বলা হয়। মাত্রাসংখ্যা, ছন্দ-বিভাজন এবং ফাঁকের ভিত্তিতে

নানারকম তালের জন্ম হয়েছে। তাল-গ্রন্থে নানা রকমের তালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এগুলোর মধ্যে চর্চার অভাবে অনেক তাল হারিয়ে গেছে। কিছু তাল আছে অল্পপ্রচলিত। আর যে

তালগুলোর চর্চা রয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় প্রচলিত তাল। এই সকল তাল নিয়ে তালের বিশাল

জগৎ।

তালযন্ত্রে যে বোলবাণী

তোলা হয় তা যান্ত্রিক, মনে যে ছন্দের দোলা লাগে তা নান্দনিক। তালযন্ত্রের ছন্দের

কাঠামোটা পাওয়া যায়, আর সুরের রূপ ও রস দান করে ছন্দ। মনোজগতের দ্বিতীয় স্তরে যে

অর্ধ-বাস্তব জগতে রসের জন্ম। সে রসের সাগরে দোল খেতে গেলে ছন্দটা দরকার। আর

রস-সাগরে দোলায় মিশে গিয়ে সমগ্র সত্তা যখন মনোজগতের তৃতীয় স্তরে পৌঁছায়, তখন 'আমি'

রসোত্তীর্ণ জগতে প্রবেশ করে। সেখানে শিল্পী এবং শ্রোতা উভয়ই স্নাতক হন। অবশ্য

শ্রোতাকেও তার যোগ্য হতে হয়।

তাল শুনতে হয় কান দিয়ে আর ছন্দ উপলব্ধি করতে হয়

মন দিয়ে। যিনি তালে গান করেন, তার গান হয় যান্ত্রিক। আর যিনি ছন্দে গান করেন তাঁর

গান হয় নান্দনিক। তালের সকল বিধি মান্য করেও সুরেলা কণ্ঠের অনেক গান মনকে স্পর্শ

করে না, তাতে ছন্দ থাকে না বলে। তাল রক্ষা করেই ছন্দকে উপস্থাপন করার কাজটি অবশ্যই

কঠিন। কিন্তু গায়ক হতে গেলে তালে গাইলেই চলে, কিন্তু শিল্পী হতে গেলে অবশ্যই তালের

ভিতর দিয়ে ছন্দকে উপস্থাপন করতে হবে। কারণ, তাল আয়ত্বে আসে চর্চার ভিতর দিয়ে,

কিন্তু ছন্দের প্রকাশ ঘটে সৃজনশীল ক্ষমতার মাধ্যমে।

চিত্রের ছন্দ

রেখা ও রঙ ছবির ছন্দের মূল

উপাদান।

সচল দৃশ্যের গতি বোঝা যায়, তার

চলনের মধ্য দিয়ে। মন না চাইলেও বলতেই হয়, দৃশ্যটির ভিতরে গতি আছে। কিন্তু অচল

দৃশ্যের গতি লুকিয়ে থাকে। ত্রিমাত্রিক জগতের বিচারে অচল দৃশ্য বলি বটে, কিন্তু গতিময়

মনে তাই সচল হয়ে উঠে। রঙ ও রেখার ভিতর দিয়ে মনোলোকে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের

সুসমন্বিত দোলায় ছবির ছন্দ প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির দৃশ্যমান জগতে অফুরন্ত ছন্দের

খেলা যতটা না প্রকৃতির, তার চেয়ে বেশি মনের। প্রকৃতির ছন্দকে মানুষ ভালোবাসতে

শিখেছে সহজাত প্রবৃত্তিতে। মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই ছন্দকে উপভোগ করার

ক্ষমতা জন্মেছে বহুকাল ধরে। মানুষের জিনকোডে এই ছন্দ উপভোগের ক্ষমতা লিখিত হয়েছে

নানা আঙ্গিকে।

প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণসমূহের স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে যে ছন্দের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা যায় সচল ছন্দ। এই

ছন্দ 'আমি' উপভোগ করে উড়ন্ত পাখির ডানা ঝাপটানো, ঝর্নার জল গড়িয়ে পড়া, নদীর ঢেউ,

বাতাসে গাছের শাখার আন্দোলন, মৌমাছির ফুলে ফুলে আনাগোনা ইত্যাদি দেখে। আর অচল ছন্দ

উপভোগ চাঁদ কিম্বা চাঁদের আলো, সারিবদ্ধ দূর-পাহাড়ের দৃশ্য, খোলা আকাশ ইত্যাদি

দেখে।

চিত্রের ছন্দ উপস্থাপিত হয় রঙ

ও রেখায়। এর সাথে যুক্ত থাকে

অন্যান্য সহায়ক উপকরণ। তবে গুরত্বের বিচারে কোনটিই ফ্যালনা নয়।

রেখার ছন্দ

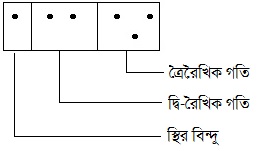

চিত্রের আদি উপকরণ বিন্দু। কিন্তু একক বিন্দু

কোনো ছন্দের সৃষ্টি করে না। একাধিক বিন্দু দিয়ে ছন্দের সৃষ্টি হয়, তাতে রেখাটাই মূখ্য

ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে বিন্দুগুলো একত্রে মিশে গিয়ে দৃশ্যত একটি রেখা তৈরি করে। যে

ক্ষেত্রে বিন্দুগুলো বাস্তব রেখা তৈরি করে না, সেখানে মন বিন্দুসমূহের ভিতরে ফাঁকা

জায়গা পূরণ করে রেখার জন্ম দেয়।

ধরা যাক, একটি সাদা

কাগজে চোখে পড়ার মতো একটি কালো বিন্দু আছে। কেউ যখন এই বিন্দুর দিকে

তাকাবে তখন সাদা প্রেক্ষাপটে কালো বিন্দুটি ভালো লাগবে। অবশ্য সাদা রঙের সাথে কালোরঙের

বিন্দু দেখার যুগপৎ একটি গতি পাওয়া যাবে। কিন্তু বিন্দুর বিচারে দৃশ্যটি হবে

প্রকৃতই স্থির। সাদা রঙকে অগ্রাহ্য করলে এই একটি বিন্দু হবে স্থির এবং একাগ্রতার

প্রতীক। এবার যদি পাশাপশি দুটি বিন্দু আঁকা যায়। তাহলে দৃষ্টি দুদিকেই যাওয়া

আসা করবে। ফলে একটি আনোগোনার গতি সঞ্চারিত হবে। এর ভিতর দিয়ে একধরনের রৈখিক গতি লাভ

করবে। এই রৈখিক গতিই জন্ম দেবে একটি কল্প রেখা।

বিন্দু নানাভাবে মনকে রেখা আঁকতে সাহায্য করে।

ধরা যাক দুটি অনুভূমিক বিন্দুর নিচে আর একটি বিন্দু আঁকা

হয়েছে। দৃষ্টি

তিনটি বিন্দুকেই দেখবে একটি চলমান প্রক্রিয়ায়। দৃষ্টির গতির সূত্রে তিনটি রৈখিক গতির

সৃষ্টি হবে।

রাতের আকাশে যে বিন্দু বিন্দু

তারার আলো ফুটে থাকে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর তার অনেকগুলো তারার বিন্দুকে রৈখিক অনুভূতি

দিয়ে নান রকম চিত্র কল্পনা করে নিয়েছেন। এর কোনোটি মেষের মতো কোনোটি ষাঁড়ের মতো।

এই সব বিন্দু মূলত দেখার ভিতরে গতির সঞ্চার করে। এবং এর ভিতর দিয়ে মনের প্রেক্ষাপটে

রেখার জন্ম দেয়।

সাধারণ জ্যামিতিতে রেখাকে দুটি ভাগে ভাগ করা

হয়। এর একটি সরল, অপরটি বক্র। সরলরেখার গতি একমুখি, তাই তার ছন্দটা

ধরা পড়ে না। কিন্তু চলমান সরলরেখার গতিপথের দিক পরিবর্তন ঘটলে, ছন্দটা অনুভব করা

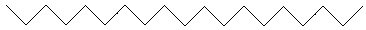

যায়। সমদূরত্বে যদি গতিপথের পরিবর্তন ঘটে তাহলে একটি সমদোলার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে

একটি উদাহরণ হতে পারে জিগজ্যাগ রেখা।

এই রেখার বিন্যাসে দেখার

কার্যক্রমে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। কিন্তু এর গড় মান থাকে মধ্যবর্তী অনুভূমিক রেখা

অনুসরণ করে। দেখার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি দোল সৃষ্টি হয় বক্র রেখার তরঙ্গে। নিচের

চিত্রটি লক্ষ্য করলে তা অনুভব করা যায়।

কিন্তু শিল্পীর হাতে বক্র রেখা যে কতটা ছন্দময়

হয়ে উঠতে পারে, তার কয়েকটি নমুনা নিচে দেখানো হলো।

ছবির মিল (Harmony)

রেখা এবং রঙ দিয়ে যে ছবি তৈরি হয়, তার ভিতরে দৃশ্যমান যা থাকে, সেগুলো ছবির উপাদান।

এর একটি হলো কাঠামোগত উপাদান। যেমন একটি পাখির কাঠামোগত হবে এর রেখা এবং এর রঙ।

কিন্তু উভয় মিলে তৈরি হবে পাখি নামক একটি চিত্র সত্তা। একইভাবে তৈরি হবে গাছ, মেঘ

ইত্যাদি। এখন একটি ছবিতে যদি পাখি, গাছ ও মেঘ থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে তিনটি দৃশ্যত

পূর্ণ উপাদান ব্যবহার করা হবে। এই তিনটি উপাদানের বাইরে যা কিছু থাকবে, তা হবে তার

প্রেক্ষাপট। প্রেক্ষাপটের রঙ হবে এই ছবির ক্ষেত্রে কাঠামোগত উপাদান। এই তিনটি পূর্ণ

উপাদান এবং একটি কাঠামোগত উপাদানকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেনো দর্শক তা দেখে আনন্দলাভ

করতে পারে। আবার মূল ছবিতে একটি বিশিষ্টমাত্রা যুক্ত করার জন্য বাড়তি কিছু যুক্ত

করা হয়। যেমন একটি ছবির চারপাশে সীমারেখাকে অনেক সময় নানা উপাদান যুক্ত করা হয়। একে

বলা হয়, আলঙ্করিক উপাদান। ছবির ক্ষেত্রে এ সবই করা হয়, মনের গভীরে আনন্দের দোলা

সৃষ্টি করার জন্য। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় সজ্জাকরণ। ছবির সকল উপাদানের নিজস্ব আনন্দ

থাকে। আর সকল আনন্দের সমন্বয়ে যে দোলার সৃষ্টি হবে, সেটাই হবে ছবির ছন্দ। আর এই

সমন্বয় করা বা সাজানোর কাজকে বলা হয়

সজ্জাকরণ

(arrangement)।

বিভিন্ন প্রয়োজনে চিত্রশিল্পী পূর্ণ-উপাদান, প্রেক্ষাপট এবং আলঙ্করিক উপাদান সাজিয়ে

থাকেন। সাজানোর ক্ষেত্রে শিল্পীরা যে বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দেন, তা হলো

ভারসাম্য, সজ্জারীতি ও সমানুপাত।

-

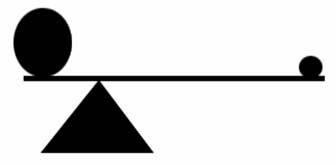

ভারসাম্য

(Balance):

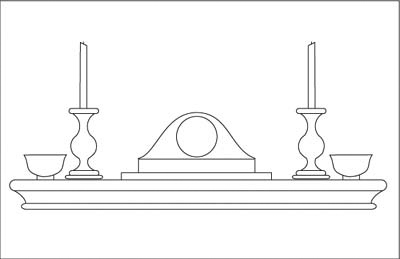

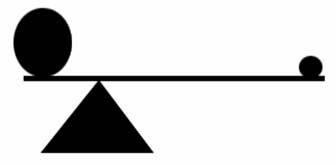

দাড়িপাল্লার একটি

প্রান্তে ভারি কিছু রেখে, অন্য প্রান্তে অপেক্ষাকৃত হাল্কা বস্তু রাখলে, এর পাল্লা

একদিকে নেমে পড়ে। এই অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষ হয় নি বলেই ধরে নেওয়া হয়। চিত্রের

ক্ষেত্রে ভারসাম্যটাও সেই রকম। চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে উভয় দিকে অবস্থিত

লক্ষ্যবস্তুর ভারসাম্য রক্ষা করা হয়, তাদের আকার এবং ওজনের বিচারে। প্রকৃতিতে

ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায় প্রজাপতি বা পতঙ্গের পাখার অবস্থানে। এদের দেহকাণ্ড

কেন্দ্রে থাকে। প্রসারিত পাখা থাকে দুই পাশে ছড়ানো।

প্রজাপতির ছবি আঁকতে গেলে, শিল্পী এই ভারসাম্য রাখেন প্রকৃতিকে অনুসরণ করে।

কিন্তু নানা রকমের বস্তু দিয়ে শিল্পী যখন একটি চিত্রকর্ম করেন, তখন ভারসাম্যটা তিনি

রাখেন, ছবির ছন্দপতন রোধ করার স্বার্থে। এই ভারসাম্যকে মূলত তিনটি সূত্রে রক্ষা করা

হয়। এগুলো হলো−

-

অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

(Informal

balance): কোনো

কেন্দ্রের দুই পাশে যদি দুটি অসম আকার এবং অসম

ওজনের বস্তু রাখা হয়। তাহলে একটি ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা দূর

করার জন্য প্রথমে পুরো চিত্রের একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। এরপর

হাল্কা বা ছোটো বস্তুকে রাখা হয় কেন্দ্র থেকে দূরে এবং ভারি বা

বড় বস্তুকে রাখা হয় কেন্দ্রের কাছে। তবে কেন্দ্র থেকে উভয় বস্তুর কোনটি কতদূরে

রাখা হবে, তা নির্ধারণ করবেন শিল্পী তার ছন্দবোধ থেকে।

উপরের

ছবির মতো করে শিল্পী ছবির কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে দেন না। অভিজ্ঞ দর্শক এই জাতীয়

ছবির কেন্দ্র কোথায় হতে পারে বিবেচনা করে নেন। একটি নদীর ছবিতে একটি নৌকা কোথায়

আঁকলে ছবির ভারসাম্য রক্ষা পাবে, তা শিল্পী মাত্রই জানেন। কিন্তু সেই সাথে

দর্শকের যদি এ বিষয়ে ধারণা থাকে, তা হলে ছবি, শিল্পী এবং দর্শক একই ছন্দের

তরঙ্গে অবগাহন করতে পারবেন।

-

সজ্জাশৈলী

(arrangement

style)

প্রকৃতির ছন্দের আদলে মানুষ যে ছন্দ তৈরি করে,

তাকে কৃত্রিম ছন্দ বলা যায়। কৃত্রিম ছন্দশিল্পী প্রথমে মনের প্রেক্ষাপটে আঁকেন,

তারপর তাকে বাস্তব কোনো প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেন। নানাভাবে

শিল্পী চিত্রের ছন্দকে উপস্থাপন করেন। যেমন−

-

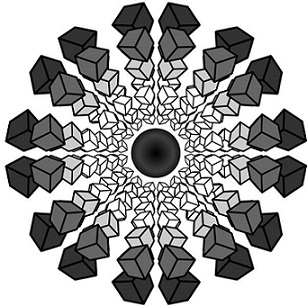

সম-পুনরাবৃত্তিজনিত ছন্দ:

এক্ষেত্রে একই চিত্রের অভিমুখ না পাল্টিয়ে বার বার ব্যবহার করে, দৃষ্টির

মধ্যে গতি আনা হয়। এর ফলে একটি সুষম ছন্দের সৃষ্টি হয়। বাড়ির দেওয়ালে কোনো

মূল চিত্রের চারাপাশে বা আল্পনাতে এই পুনরাবৃত্তিজনীত ছন্দ লক্ষ্য করা যায়।

পুনরাবৃত্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, ছন্দের নানা প্রকরণ হতে পারে। যেমন−

- ক্রমবৈপরীতের

পুনরাবৃত্তিজনীত ছন্দ:

এক্ষেত্রে একই চিত্রের অভিমুখ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে ছন্দ তৈরি করা হয়।

এক্ষেত্রে একটি চিত্রের অভিমুখ পাল্টিয়ে দৃষ্টিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়।

ফলে একঘেয়েমি থেকে চোখ কিছুটা বিরাম পায়। ক্রমবৈপরীত্যের সৃষ্ট চিত্রকল্পে

ছন্দের দোলা চলে উলম্ব এবং অনুভূমিক দিকে পর্যায়ক্রমিক দোলে। কিন্ত একটু ভালো করে

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দুটি বিপরীতমুখী লক্ষ্যবস্তু একটি 'একক' সৃষ্টি করে

এবং এই 'একক'টিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই ক্ষেত্রে দুই ধরনের ছন্দ সচল থাকে। ফলে

কোন ছন্দটি সে গ্রহণ করবে, তা বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে দর্শকের। নিচে এর

একটি নমুনা দেওয়া হলো।

-

সমানুপাত (proportion)

ছবির সমানুপাত বলতে ছবির

পূর্ণ উপাদানের আকার এবং রঙের অনুপাতকে বুঝায়। সাধারণভাবে ছবি তৈরি করা হয়,

মনোজগতের অর্ধ-বাস্তব দ্বিতীয় স্তরের জন্য। সেখানে কল্পলোকের সাথে বাস্তবজগতের

আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। একটি ছবির ক্যানভাস হাতির আকারের মতো বড় করে করা

হয় না। একটি ছোটো ক্যানভাসে একটি হাতি আঁকতে গেলে হাতির দেহের সকল অংশের অনুপাত

বজায় রেখে ছোটো করতে হয়। আবার একই ছবিতে যদি একটি ঘোড়া থাকে, তাহলে ঘোড়াকে

এমনভাবে ছোটো করতে হয়, যেন তা হাতি ও ঘোড়ার আকারের বিচারে বাস্তব-সম্মত হয়।

বাস্তবে আমরা কাছের বস্তু বড় দেখি, দূরের বস্তু ছোটো দেখি। নিকটবর্তী একটি ছোট

পাখির অবয়ব দূরের হাতির অবয়বের চেয়ে অনেক বড় হবে। কিন্তু এই ছোটো বড়র অনুপাতটা

এমন হবে যে, উভয়কে বাস্তবের ছোট-বড়র ভাব থাকে এবং উভয়ের ভিতর দূরত্বটাও বুঝতে

পারা যায়।

-

ঘ্রাণের

ছন্দ: ঘ্রাণের অনুভূতি মানুষ পায় বস্তুর

সূক্ষ্ম উদ্বায়ু অংশের সংস্পর্শে। যে সকল বস্তু থাকে কোনো উদ্বায়ু অংশ বের হয় না,

সেসকল বস্তুর গন্ধ মানুষ পায় না। বস্তুর উদ্বায়ু অংশের কমবেশি উপস্থিতির কারণে

গন্ধের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বস্তু থেকে উদ্গত উদ্বায়ু অংশ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। এর

পিছনে থাকে বস্তু থেকে উৎপন্ন উদ্বায়ু অংশের পরিমাণ এবং বায়ু প্রবাহ। এই দুইয়ের

সংমিশ্রণে কোনো বস্তু থেকে আগত গন্ধ মানুষ একই তীব্রতায় পায় না। অপ্রিয় গন্ধ থেকে

নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেকে সরিয়ে নেয় বা নাকে কাপড় চাপা দেয়। তাই অপ্রিয়

গন্ধের ছন্দের অনুভব বিচারের যথাযথভাবে ধরা পড়ে না। কিন্তু সুগন্ধ মানুষকে আনন্দিত

করে। ধরা যাক কোনো ফুলের বাগানের পাশে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাসের ঢেউয়ে ভর করে

সুগন্ধ আপনার নাকে এসে পৌঁছুলো। এর ফলে স্বাভাবিক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্বস্তি-অস্বস্তি

বোধের ভাব থেকে মোহন অনুভূতির দ্বারা আবেশিত হয়ে আনন্দে পৌঁছে যাবেন। এরপর বাতাসে

গন্ধদ্রব্যের উপাদান কমে গেলে সে আনন্দে ভাটা পড়বে। গন্ধ পাওয়া না পাওয়ার সূত্রে

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ছন্দের সৃষ্টি হবে। অবিরাম গন্ধের উপস্থিতি ঘ্রাণের ছন্দকে নষ্ট

করে। কারণ

অবিরাম গন্ধ-প্রবাহের কারণে,

ঘ্রাণ-সংগ্রাহক স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে কোনো গন্ধের

অনুভব

প্রথমে যতটা তীব্রভাবে ধরা পড়ে, কিছু সময় পরে তা আর থাকে না। অনেক সময় এই তীব্রতা

কমে গিয়ে গন্ধহীন দশায় উপনীত হয়। তাই ঘ্রাণের ছন্দ পেতে গেলে, বিরতি দিয় গন্ধ নিতে

হয়। মানুষ এই কারণে ফুলকে মাঝে মাঝে নাকের কাছে এনে ফুলের গন্ধ নেয়। অনেকে নিজের

শরীর প্রচুর গন্ধদ্রব্য ঢেলে সুগন্ধী করেন। এরফলে এক সময় নিজে ওই গন্ধ অনুভব করেন

না, কিন্তু আশপাশের মানুষ তা তীব্রভাবে পায়।

-

স্পর্শের ছন্দ:

মানুষের বহিরাবরণ এবং এর সাথে যুক্ত নখ, চুল স্পর্শ করলে,

যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তার ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হয় স্পর্শের ছন্দ।

স্পর্শমানের

প্রকৃতি অনুসারে মস্তিষ্কে নানা ধরনের অনুভূতির জন্ম দেয়। এই প্রকৃতি নির্ধরিত হয়, স্পর্শের স্থানের চাপ,

তামামাত্রার মান, বেদনা বা সুখানুভূতি।

কঠিন, কোমল, বায়বীয়, মসৃণ,

কর্কশ ইত্যাদির অনুভূতি। ত্বকের স্নায়ুকোষে আনন্দ, বেদনা, তাপ ও শৈত্য, শুষ্ক ও

সিক্তের পৃথক পৃথক বিন্দু আছে। কোনো গরম দ্রব্য শৈত্যবিন্দুতে স্পর্শ করলে গরম

অনুভূত হবে না। তাই মস্তিষ্কে যে অনুভূতির জন্ম দেয় সেটাই বড় কথা।

স্পর্শের তীব্র এবং হ্রাসকৃত অবস্থার মধ্য দিয়ে যে অনুভূতির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা

হলো স্পর্শের ছন্দ। মানুষ অস্বস্তির অনুভূতি থেকে স্বস্তির অনুভূতিতে আসতে চায় তার

সহজাত প্রবৃত্তিতে। স্বস্তি-অস্বস্তির গড় মানে তৈরি হয় স্বাভাবিক ভালোলাগার

অনুভূতি। এই দুই দশার তীব্রতায় সৃষ্টি হয় আনন্দ-বেদনা। এই দুই বিপরীত মেরুর

অনুভূতির উত্থান পতনে তৈরি হয় স্পর্শের ছন্দ। কোনো বিশেষ অনুভূতির তীব্রতর দশা তৈরি

করে এর শীর্ষবিন্দু আর নিম্নতম দশা সৃষ্টি করে পাদবিন্দু। যখন পর্যায়ক্রমে এই দশার

পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তখন সেখানে স্পর্শের ছন্দ তৈরি হয়। কোন এক গরমের দিনে,

প্রবাহিত ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের স্বস্তির অনুভব সৃষ্টি করে। খোলা মাঠে বাতাসে

পর্যায়ক্রমিক প্রবাহে এই জাতীয় অনুভব ধরা পরে। এর মধ্য দিয়ে স্পর্শের ছন্দ তৈরি হয়।

তবে এই ছন্দ অনিয়মিত। একইভাবে শীতকালে গরম বাতাস, সুখদায়ক নরম বিছানা, প্রিয়জনের

স্পর্শ অনিয়মিত ছন্দে উপস্থাপিত হয়। মানুষের যৌনকর্মে রয়েছে এমনি স্পর্শের ছন্দ।

-

আস্বাদনের ছন্দ:

আস্বাদন গ্রহণের

একমাত্র মাধ্য মুখবিবর। আস্বাদনের অনুভবকে স্বাদ বলা হয়। মানুষ চারটি মৌলিক স্বাদ অনুভব করে। এইগুলো

হলো- মিষ্টি, তিতা, লোনা ও টক। এই

চারটি মৌলিক স্বাদের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের যৌগিক স্বাদ। ঝাল কোনো স্বাদ নয়। ঝালের উপাদান মুখের

ভিতরে যে বেদনাদায়ক অনুভবের জন্ম দেয়, তাকেই ঝাল বলা হয়।

একই জাতীয় বা মিশ্র আস্বাদনের তীব্র এবং হ্রাসকৃত দশার মাধ্যমে আস্বাদনের মৌলিক

ছন্দ তৈরি হয়। ধরা যাক, একজন একটি মিষ্টি বস্তু মুখে দিল। এর ফলে মিষ্টতা নাম

অনুভূতি তীব্রভাবে অনুভবে ছড়িয়ে পড়লো। এর ফলে মিষ্টির অনুভূতিটি একটি তীব্র দশার

সৃষ্টি হবে। মিষ্টিবস্তুটি উদরে চলে যাবার পর মিষ্টির তীব্রতা হ্রাস পেতে পেতে

মিলিয়ে যায়। এরপর আবার ওই বস্তুটি মুখে দিলে আবার মিষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।

এইভাবে একই বস্তুর স্বাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আস্বাদনের সৃষ্টি হয়ে। মুখোরাচক খাবার

ক্রমাগত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আস্বাদনের ছন্দ অনুভব করতে পারেন। সুস্বাদু খাবার

গোগ্রাসে খাওয়ার ভিতরে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, তারে চেয়ে বেশি পাওয়া যায় অল্প অল্প

করে রসিয়ে রসিয়ে খাওয়ার মাধ্যমে। পেটুকের অানন্দ অনেক অনেক খাওয়া। আর ভোজন রসিকের

খাওয়া অল্প অল্প করে আস্বাদনের ছন্দ বেধে খাওয়া। পেটুকের আগ্রহ বেশি খাওয়া এবং এর

ভিতর দিয়ে তার খাদ্যগ্রহণের ক্ষমতা দেখানোর ব্যাপার থাকে। কিন্তু ভোজনরসিকের

আস্বাদন একান্তই নিজের। যিনি খাদ্যের প্রাচূর্যের চেয়ে স্বাদের বিচার করেন বেশি।

একটি সুস্বাদু মিষ্টি একটু একটু করে উপভাগ করার আনন্দ রয়েছে ভোজনরসিকের। পেটুকের

আনন্দ রয়েছে কত কেজি মিষ্টি খেতে পারে তার উপর। পেটুক মিষ্টি তোলেন আর গিলে ফেলেন।

ভোজন রসিক স্বাদের পূর্ণরূপ গ্রহণ করার পর বাধ্য হয়ে গিলে ফেলেন। আস্বাদনের ছন্দ না

জানলে, পেটটা ভরানো যায় বটে কিন্তু আস্বাদনের রসের সন্ধান পান না। তাই সারাজীবনে

অজস্র সুস্বাদু খাবার খেয়েও কেউ কেউ খাদ্যরসিক হয়ে উঠেন না। ভিটামিন সি পাওয়ার জন্য

আমলিক ভালো, স্বাদের বিচারে আরও একটু ভালো ভিটামিন সি-এর বড়ি। তবে সি-এর পরিমাণ যাই

থাক, আস্বাদনের আনন্দময় ছন্দ রয়েছে কমলালেবুতে। মানুষ আস্বাদনের আনন্দের জন্য অনেক

সময় দেহের লাভ-ক্ষতি দেখেন না।

আস্বাদনের ছন্দ শুধু একবারে খাওয়ার মধ্যে থাকে না। নিয়মিত খাদ্যগ্রহণের ভিতরে তার

বিশাল প্রভাব পড়ে। মাছের ভিতরে যার ইলিশ মাছ প্রিয়। তাকে যদি দিনের পর দিন ইলিশ

খেতে দেওয়া যায়, তাহলে স্বাদ বৈচিত্র্যের বিচারে সে অচিরেই ইলিশ-বিদ্বেষী হয়ে উঠবে।

স্বাদের বৈচিত্র্যতার ভিতর দিয়ে আস্বাদনের ছন্দ প্রকাশিত হয়। খাবার টেবিল নানা পদের

খাবার বৈচিত্র্য তৈরি করে। তাই খাবার টেবিলে অনেকে লঙ্কা, আচার, লেবু ইত্যাদি

স্বাদের সংমিশ্রণ চান। দেখা যায়, মিষ্টি লজেন্সের চেয়ে 'টক্-ঝাল-মিষ্টি' লজেন্সের

চাহিদা বেশ। এই জাতীয় লজেন্স মুখের ভিতরে ক্রমাগত আস্বাদনের মিশ্র অনুভবকে বিচিত্র

অনুভূতি দিকে সঞ্চালিত করে।

কান্না-হাসির দোল

দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা

জীবনের ছন্দ কান্না-হাসির দোলনায়

দোদ্যুল্যমান। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের দোলা দিয়ে সমগ্রজীবনে ছন্দ রচিত। প্রকৃতির

ছন্দ পৌষ-ফাগুনের পালা-ক্রমিক বৈচিত্র্যতায়। এর একদিকে পৌষের স্থবিরত্ব, যেন

বার্ধক্য। অন্য ফাগুনের ফুলফুটানোর খেলা, যেন যৌবনের ফুলঝুরি। ঋতু পরিবর্তনের

ধারায় প্রকৃতিতে চলে এই ছন্দের প্রবাহ। প্রকৃতির সাথে জীবনের ছন্দ মিশে আছে জীবন

ধারণের সংগ্রাম এবং জীবন যাপনের সমন্বয়। জীবের প্রথম সার্থকতা প্রকৃতির

ছন্দের সাথে নিজের ছন্দের সমন্বয় করে টিকে থাকা। মানুষ ছাড়া সকল জীব এইভাবে টিকে

থাকে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় প্রকৃতিকে নিজের ছন্দের মতো করে নেয়। এটা অবশ্য সমগ্র

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু ছোটো পরিসরে তা বেশ কার্যকর। প্রচণ্ড দাবদাহের

কারণে অন্য প্রাণী যখন পালিয়ে বাঁচে কিম্বা আত্মসমর্পণ করে মরে, তখন মানুষ ছোটো

একটি ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে জীবনের ছন্দকে অটুট রাখার চেষ্টা করে। প্রকৃতির

ছন্দপতনের কাছে অন্যান্য জীবের মতো মানুষ সহজে আত্মসমর্পণ করে না। মানুষ প্রথমে

জীবন ধারণের আবশ্যকীয় শর্তকে নিজের অনুকুলে রাখার চেষ্টা করে, এরপর নিজস্ব মনোজগতের

ছন্দে জীবনকে সাজায়। অভিযোজন এবং অনুকূলীকরণ এর সমন্বয়ে মানুষ নতুন ছন্দ সৃষ্টি

করে। মানুষ প্রবল তুষারপাত, অবিরাম বর্ষণ, প্রচণ্ড দাবদাহ ইত্যাদিকে জয় এবং

অভোযোজনের সমন্বয় করে জীবন ধারণের ছন্দকে বজায় রাখে, তারপর জীবন যাপনের জন্য নিজের

ঘরকে সাজায়। নিজের অনুভূতিকে মুক্ত করে কবিতা, গানে, গল্পে, চিত্রে।

কিন্তু জীবনের এই ধারা মানুষের আটপৌড়ে ছন্দে পরিণত হয়। তাই আরো গভীরতর ছন্দের

সন্ধান করে। সে সন্ধান করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রবহমান তরঙ্গায়িত অখণ্ড ছন্দকে।

নিজেকে সে ছন্দের সাথে মিলিয়ে দিয়ে অনুভব করতে চায়, স্থান করে নিতে চায় জগতের

আনন্দযজ্ঞে। সেখানে জীবনের কান্না-হাসি এবং পৌষ-ফাগুনের ছন্দ একাকার হয়ে যায়। সে

অনুভবের মধ্য দিয়ে পরমসত্তায় মিশে গিয়ে বলা যায়-

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল

তরঙ্গ রে

সব গগন উদ্বেলিয়া মগন করি অতীত অনাগত

আলোকে উজ্জ্বল জীবনে-চঞ্চল একি আনন্দ-তরঙ্গ

তাই দুলিছে দিনকর চন্দ্রতারা

চমকিছে কম্পিছে চেতনা ধারা

আকুল চঞ্চল নাচে সংসার কুহরে হৃদয় বিহঙ্গ।