আমুনামিক ১৭৭২/৭৪-১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে

প্রখ্যাত মরমি কবি ও বাউল।

দেখুন:

লালন সাঁই-এর সঙ্গীত সংগ্রহ

লালন শাহের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে মতভেদ আছে।

দুদ্দু শাহ- এর

লালন চরিত এবং অন্যান্য গবেষকদের দ্বারা উদ্ধারকৃত তথ্যাদি অনুসরণে বর্তমানে তাঁর

যে জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তা নিয়ে সংশয় থাকাটা অস্বাভবিক নয়। অধিকাংশ গবেষকরা

লালনের বিষয়ে যেরূপ তথ্য দিয়ে থাকেন, তার আলোকে লালনের জীবনী তুলে ধরা হলো।

১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর্ মাসে,

(পহেলা

কার্তিক, ১১৭৯ বঙ্গাব্দ) মাসে [মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ] ঝিনাইদহ জেলা

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুলবেড়ে হরিষপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বাংলা ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত

মাসিক মোহম্মদী পত্রিকাযর এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ফুলবাড়ী গ্রামের

নামোল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের মতে তিনি কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে

জন্মগ্রহণ।

তাঁর পিতার নাম দরিবুল্লাহ দেওয়ান ও মায়ের নাম আমেনা খাতুন। এঁদের চার

পুত্রসন্তানের ভিতর লালন ছিলেন তৃতীয়। শৈশবেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। একটু বড় হওয়ার পর, স্থানীয় জারিগান, কবি গান,

বিভিন্ন বয়াতিদের গান শুনে শুনে, গানের প্রতি তাঁর আসক্তি জন্মে। পরবর্তী সময়ে এই

সব লোকশিল্পীদের ছন্নছাড়া জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। ভবঘুরে লালনকে ঘরমুখী

করার জন্য, তাঁর ভাইয়েরা হরিষপুর নিবাসী গোলাব শাহের কন্যা বিসখা বেগমের সংগে তাঁর

বিবাহ দেন। কিছুদিন পর এই স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে। পরে তিনি কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া

গ্রামের মতিজান বিবিকে বিবাহ করেন।

বিভিন্ন গবেষকদের মতে, লালন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক

পরিবারে।

তরুণ বয়সে তিনি একবার তীর্থভ্রমণে বের হন এবং পথিমধ্যে গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন

তাঁর সাথীরা তাঁকে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যান। কালিগঙ্গা নদীতে ভেসে আসা মুমূর্ষু

লালনকে উদ্ধার করেন মলম শাহ। পরে মলম শাহ ও তার স্ত্রী মতিজান তাকে বাড়িতে নিয়ে

সেবা-শুশ্রষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। সুস্থ হওয়ার পর লালন নিজ গ্রামে গেলে, মুসলমানের ঘরে

কাটিয়েছে বলে, স্থানীয় হিন্দু সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করে। ফলে লালন পুনরায় চেউড়িয়া

গ্রামে ফিরে আসেন। এখানে তিনি মতিজান বিবিকে বিবাহ করেন। এরপর থেকে তিনি

ছেউড়িয়াতে সস্ত্রীক বসবাস শুরু করেন। কথিত আছে গুটিবসন্ত রোগে তিনি একটি চোখ

হারিয়েছিলেন। এই সময় ছেঊরিয়ার বাউল সাধক এবং গায়ক সিরাজ সাঁইয়ের সাক্ষাতে আসেন

এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন। পরে তাঁর কাছে বাউলদর্শনে দীক্ষা নেন।

তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে প্রথাগত অনুশাসন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কিন্তু

কোনো ধর্মই নিষ্ঠার সাথে পালন করেন নি। তাঁর ধর্মীয় দর্শন প্রভাবিত হয়েছিল-

সহজিয়া সহজিয়া বৌদ্ধ দর্শন,

সাংখ্যতত্ত্ব,

মৈথুনতত্ত্ব, শাক্ত মতাদর্শ (দ্রঃ

শাক্ত

সঙ্গীত) ও

সুফিবাদ।

কিন্তু বাস্তবে তিনি এসবের কোনটিকেই নিষ্ঠার

সাথে মান্য করেন নি। এতসব মতাদর্শের সাথে তাঁর শিক্ষা এবং দীক্ষা গুরুর এবং নিজস্ব

দর্শন মিলে- তিনি নবতর

বাউল দর্শন

সৃষ্টি করেন। তাঁর পূর্ববর্তী বাউল দর্শনের সাথে

তাঁর নিজস্ব দর্শনই ধীরে ধীরে আধুনিক বাউল দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার ছেঁউড়িয়াতে একটি

আখড়া তৈরি করেন, যেখানে তিনি তাঁর নিজের দর্শন অনুসারে শিষ্যদের নীতি ও আধ্যাত্মিক

শিক্ষা দিতেন। কথিত আছে লালন শাহের কাছে ধর্ম তত্ত্বে

পরাজিত হয়ে,

দুদ্দু শাহ লালনের শিষ্য হন।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক, (১৮৯০ সালের

১৭ই অক্টোবর) লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর নির্দেশ বা ইচ্ছা না থাকায়, তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু বা মুসলমান কোন ধরনের

ধর্মীয় রীতিনীতিতে অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি। তারই উপদেশ অনুসারে ছেউড়িয়ায় তার আখড়ার

একটি ঘরের ভিতর তার কবর দেওয়া হয়।

|

|

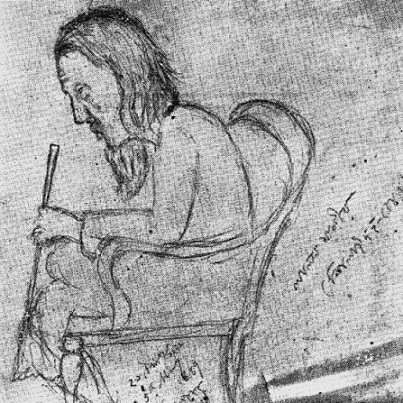

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত লালনে স্কেচ |

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের

জমিদারির কাচারিবাড়ি ছিল শিলাইদহে। জমিদারি তদারকির সূত্রে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরে সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। পরে তাঁর একমাত্র

স্কেচটি তৈরি করেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। লালনের মৃত্যুর বছরখানেক আগে, ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই

মে, পদ্মায় তাঁর বোটে বসিয়ে তিনি এই পেন্সিল স্কেচটি করেন। বর্তামনে এই স্কেচটি

ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। যদিও অনেকে মনে করেন, এই স্কেচটিতে লালনের আসল

চেহারা ফুটে ওঠে নি। পরে নন্দলাল বসু লালনের আরও একটি স্কেচ করেছিলেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচ অবলম্বনে।

সুধীসমাজে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম লালন গীতিকে উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও

গ্রন্থে লালন সম্পর্কে তিনি লেখালেখিও করেন।

রবীন্দ্রনাথ লালনের গানে এবং অন্যান্য বাউলদের গানে

প্রভাবিত হন এবং বাউল আদর্শে বহু গান রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথই

প্রথম প্রবাসী পত্রিকার ‘হারামনি’ বিভাগে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। পরে তিনি

লালনের ২৮৯টি গান সংগ্রহ করেছিলেন।

কথিত আছে, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কুষ্টিয়ার কুমারখালির

কাঙাল হরিনাথ

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এরই একটি সংখ্যায়

ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ ও তথ্য প্রকাশের সূত্র ধরে উচ্চপদস্থ ইংরেজ

কর্মকর্তারা বিষয়টির তদন্তে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে আসেন। এতে করে

কাঙাল হরিনাথের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ঠাকুর-জমিদারেরা। তাঁকে শায়েস্তা করার

উদ্দেশ্যে লাঠিয়াল পাঠালে শিষ্যদের নিয়ে লালন সশস্ত্রভাবে জমিদারের লাঠিয়ালদের

মোকাবিলা করেন এবং লাঠিয়াল বাহিনী পালিয়ে যায়। এরপর থেকে কাঙাল হরিনাথকে

বিভিন্নভাবে রক্ষা করেছেন লালনকে।

বৃদ্ধ বয়সে লালন শাহ

ছেঁউড়িয়ায় এক সাধুসভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় তিনি গানের ভিতর দিয়ে দুটি প্রশ্ন রাখেন।

তিন দিন পর্যন্ত উপস্থিত শ্রোতাদের কেউ এর উত্তর দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তরুণ

পাঞ্জু শাহ ঐ গান

দুটির জবাব দেন। গান শুনে লালন শাহ

‘কে রে বাবা, আয়, আমার কাছে আয়’ বলে

পাঞ্জু শাহকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এর পর লালন শাহ

পাঞ্জু শাহকে পরবর্তী সময়ের বাউল সমাজের নেতা ঘোষণা করেন। এই সময় থেকে

পাঞ্জু শাহ লালনের

শিষ্যদের কাছে শ্রেষ্ঠ আসনের মর্যাদা পেয়েছেন।

|

|

লালনের মাজার |

লালনের সংগীত ও ধর্ম-দর্শন নিয়ে দেশ-বিদেশে

নানা গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ছেঁউড়িয়ায় আখড়া বাড়ি ঘিরে লালন

লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্রের বিলুপ্তি

ঘটিয়ে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পকলা একাডেমীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় লালন একাডেমী।

তাঁর মৃত্যু দিবসে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় স্মরণ উৎসব হয়। দেশ-বিদেশের প্রত্যন্ত

অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ লালন স্মরণোৎসব ও দোল পূর্ণিমায় প্রতি বছর এখানে আসেন। এই

সময় তাঁর শিষ্যরা লালনের গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে

এখানে পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব হচ্ছে। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি "লালন উৎসব" হিসেবে

পরিচিত।

লালনের গান

লালনের রচিত বাউল গান সাধারণ ভাবে লালনের গান বা লালনগীতি নামে পরিচিত। লালনের

রচিত গানের সংখ্যা কত, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে। লালন ভাবের ঘোরে মুখে মুখে গান রচনা

করে গাইতেন। তাঁর শিষ্যরা সে সব গান শুনে শুনে শিখে নিতেন বা লিখে নিতেন। শিষ্যদের

দ্বারা যথাযথ সংগ্রহ না করার কারণে, তাঁর বহুগান হরিয়ে গেছে, এটাই স্বাভাবিক।

বর্তমানে বিভিন্ন সংকলকদের মাধ্যমে ছয় শতাধিক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য কিছু

গান রয়েছে, যেগুলো লালনের রচিত কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে।

যতদূর জানা যায়, লালনের প্রথম গান সংকলিত

হয়েছিল ব্রহ্মাণ্ডবেদ গ্রন্থে (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা, ১২৯২, পৃষ্ঠা ২৫১)। গানটি ছিল 'কে

বোঝে সাঁয়ের লীলাখেলা'। এতপর মুদ্রিতাকারে হিতকরী পত্রিকার (মীর মোশারফ হোসেন

সম্পাদিত) ১৫ কার্তিক ১২৯৭ সংখ্যায় 'মহাত্ম লালন ফকীর' প্রবন্ধে (লেখকের নাম নাই)

প্রকাশিত হয়েছিল 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত

'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী (১ম খণ্ড ১৩৩০)' গ্রন্থে তিনটি লালনের গান স্থান পেয়েছিল।

ভারতী পত্রিকার ভাদ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় সরলাদেবীর রচিত

'লালন ফকির ও গগন' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের সাথে লালনের ১১টি

গান প্রকশিত হয়েছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতকোষ প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে লালনের 'দেখ না মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারি' স্থান পেয়েছিল। ১৩০৫

খ্রিষ্টাব্দে বীণাবাদিনী পত্রিকার ৭ম সংখ্যা ২য় ভাগ ও ৮ম সংখ্যা ২য় ভাগ-এ

ইন্দিরাদেবী-কৃত স্বরলিপি-সহ লালনের দুটি গান প্রকাশিত হয়েছিল। এই গান দুটি ছিল-

'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' এবং 'কথা কয় কাছে দেয় না'।

'সহিত্য-পরিষদ' পত্রিকায় মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যে 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা'

শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার ২য় বর্ষ ১৩১১ সংখ্যায়

প্রসঙ্গক্রমে দুটি লালনের গান প্রকাশিত হয়েছিল। এই গান দুটি ছিল- 'আমি একদিনও

দেখ্লাম তারে' ও 'আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে'। এরপর ১৩১২ বঙ্গাব্দে লালনের গান

সঙ্কলিত হয়েছিল দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) লালনের গান

সঙ্কলিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত

হয় সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে পাওয়া যায় ৭টি

লালনের গান। এরপর কুমুদনাথ মলিকের 'নদীয়া কাহিনী' (১৩১৭) ও অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের

কবিতা' (১৩১৮) গ্রন্থে লালনের গান সঙ্কিলত হয়েছিল। জলধর সেন তাঁর রচিত

কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) লালন সম্পর্কে আলোচনা করতে

গিয়ে একটি গান যুক্ত করেন।

প্রবাসী পত্রিকায় 'হারমণি'

নামে একটো লোকসঙ্গীত প্রকাশের বিভাগ খোলা হয়েছিল ১৩২২ বঙ্গাব্দে। এই বিভাগের

শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত গগন হরকরার গান 'আমি কোথায় পাব তারে' প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিরকার 'শ্রাবণ ১৩২২' সংখ্যায় প্রকাশিত হয় লালনের দুটি গান- 'কথা কয় রে- দেখা

দেয় না' এবং 'পাখী কখন যেন উড়ে যায়'। এছাড়া উল্লেখযোগ্য লালনের গানের সংকলন তৈরি

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বর্তমানে নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে লালনে গান

সংগ্রহের কাজ চলছে।