সিডেরিয়ান অধিযুগ

(Siderian

period)

২৫০ থেকে ২৩০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাদ্।

প্যালেপ্রোটারোজোয়িক যুগ

-এর প্রথম অধিযুগ। গ্রিক sideros

শব্দের অর্থ হলো—

লৌহ। এই অধিযুগে প্রচুর লৌহজাত পদার্থের অধঃক্ষেপ ভূস্তরে জমা হয়েছিল। এই

কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে সিডেরিয়ান অধিযুগ।

এই অধিযুগের সময়সীমা ধরা হয় ২৫০ থেকে ২৩০ কোটি খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ। এই অধিযুগের

প্রথমার্ধে

কেনোরল্যান্ড মহা-মহাদেশ

এর বিদ্যমান ছিল।

এর পাশাপাশি উদ্ভব হয়েছিল

লাউরেনশিয়া,

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন

এবং সাইবেরিয়ান ঢালভূখণ্ড। এছাড়া নতুন মহাদেশ হিসেবে

আর্ক্টিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

জীবজগতে আবিরভূত হয়েছিল

ক্লোরোফিল-যুক্ত

সায়ানোব্যাক্টেরিয়া।

সায়ানোব্যাক্টেরিয়া-র ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে

অক্সিজেনের

পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুগে পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত কমে গিয়ে বরফ-শীতল হয়ে

উঠেছিল। এই সূত্রে এই অধিযুগে প্রথম বরফযুগ

হুরোনিয়ানের আবির্ভাব হয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে,

প্রাণকেন্দ্র-যুক্ত

কোষের আবির্ভাব ঘটেছিল দুটি পৃথক ধরনের একক জীব কণিকার সমন্বয়ে। এই ধরনের

জীব-কণিকাগুলো পারস্পরিক স্বার্থে একটি অপরটি ভিতরে জায়গা করে নিত। এদের একটি

অক্সিজেন

থেকে

শর্করা

জাতীয় জৈবিক খাদ্য প্রস্তুত করতে পারতো এবং এই

শর্করা

অপর জীবকণিকাকে প্রদান করতো। অপর জীবকণিকা এই

শর্করা

গ্রহণ করে, তা থেকে শক্তি উৎপাদন করতো এবং তা উভয় জীবকণিকা ভাগাভাগি করে নিত।

চিনি

উৎপাদনকারী এই জীবকণিকা বা ব্যাক্টেরিয়াগুলো অর্গানেলস

(organelles)

বলা হয়ে থাকে। এরা নিজেদের বংশ বিস্তার করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

এই যুগের কালানুক্রমিক ঘটনাবলি

-

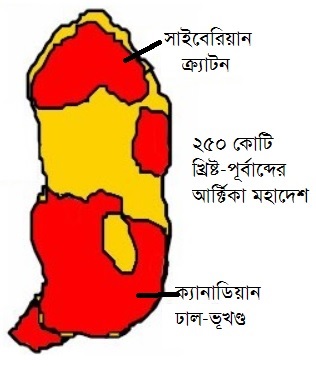

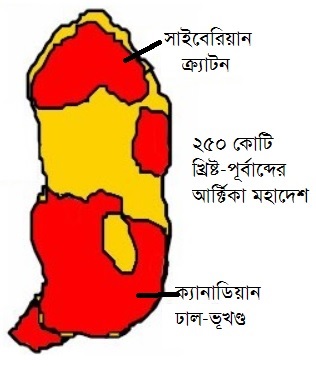

২৫০-২৪৫

কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সেকালের আদিম মহা-মহাসাগরের বুকে একমাত্র মহামহাদেশ

ছিল

কেনোরল্যান্ড। এই পরিবেশে

এই সময়ে পৃথকভাবে

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন

উদ্ভব হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান এই মধ্য

সাইবেরিয়ান উপত্যাকা এই ক্র্যাটনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে

কানাডিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড এবং

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন মিলে তৈরি হয়েছিল সাইবেরিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড। এরপর ২৫০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের

কাছাকাছি সময়ে এর সাথে

গ্রিনল্যান্ড যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল

আর্ক্টিকা মহাদেশ ।

২৫০-২৪৫

কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সেকালের আদিম মহা-মহাসাগরের বুকে একমাত্র মহামহাদেশ

ছিল

কেনোরল্যান্ড। এই পরিবেশে

এই সময়ে পৃথকভাবে

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন

উদ্ভব হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান এই মধ্য

সাইবেরিয়ান উপত্যাকা এই ক্র্যাটনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে

কানাডিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড এবং

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন মিলে তৈরি হয়েছিল সাইবেরিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড। এরপর ২৫০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের

কাছাকাছি সময়ে এর সাথে

গ্রিনল্যান্ড যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল

আর্ক্টিকা মহাদেশ ।

-

২৪৫-২৪০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দ: ২৪৫ কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বাল্টিক ঢালভূখণ্ড বিষুব রেখা বরাবর ছিল। উল্লেখ্য কোলা এবং কারেল্লা ক্র্যাটনের সমন্বয়ে

এই সময়

কানাডিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড

বিশাল আকার ধারণ করেছিল।

এই ঢাল খণ্ড বিষুব রেখা বরাবর ছিল। ২৪০ কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ভিতর

লাউরেনশিয়া

মহাদেশ কেনোরল্যান্ড

মহা-মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য,

লাউরেনশিয়া

ক্র্যাটন-এর

অপর নাম উত্তর আমেরিকান

ক্র্যাটন। বর্তমানে এটি উত্তর আমেরিকার কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে সুস্থির দশায় আছে।

-

২৪০-২৩০

কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দ:

২৪০ কোটি

খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের শুরুর

দিকে

সায়ানোব্যাক্টেরিয়াগুলোর

ব্যাপক

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে

ধীরে ধীরে বাতাসে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর

পরিমাণ অনেক কমে যায়। এর প্রভাবে

ধীরে ধীরে

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শীতল

হয়ে উঠার প্রক্রিয়া পৃথিবী

জুড়ে শৈতপ্রবাহ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল জলভাণ্ডারগুলো জমে বরফ

হয়ে গিয়েছিল। একই সাথে ব্যাপক তুষারপাতের মতো ঘটনা ঘটেছিল। ফলে পৃথিবীতে

প্রথমবারের মতো বরফযুগের আবির্ভাব ঘটে।

এই বরফযুগকে বলা হয়—হুরোনিয়ান

বরফযুগ।

উল্লেখ্য

উত্তর আমেরিকার

হুরোন হ্রদ থেকে সংগৃহীত নমুনা থেকে এই বরফযুগের সন্ধান করা সম্ভব হয়েছিল। এই

কারণে এই বরফযুগের নামকরণ করা হয়েছিল

হুরোনিয়ান বরফযুগ।

এই বরফযুগটি এই

কেনোরল্যান্ড

মহা-মহাদেশেরে

বিভাজনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এই

বরফযুগটি

হৃয়াসিয়ান অধিযুগের ২১০ কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

এই সময় অস্ট্রেলিয়ার গাওলের ক্র্যাটন তৈরি হয়।

জীবজগৎ

ও তার ক্রমবিবর্তন

জীবজগতের ক্রমবিবর্তনে এই যুগের বড় ঘটনা

ছিল

সু-প্রাণকেন্দ্রিক

কোষ (Eukaryotic

cell)-এর

আবির্ভাব। মূলত

আদি জীবকোষে

প্রাণকেন্দ্র

যুক্ত হয়ে, জীবজগতের নতুন

ধারার সূচনা হয়।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদরা

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ২৭০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকের কিছু পাথরের

গায়ে কিছু তৈলাক্ত পদার্থ পেয়েছিলেন। এই তেলের ভিতর ছিল

স্টেরোয়েড এ্যালকোহল। যেহেতু এই এ্যালেকোহল-যুক্ত

ফ্যাটি এ্যাসিড একমাত্র

নিউক্লিয়াস-যুক্ত

কোষে

পাওয়া যায়। তাই ধারণা করা যায়— নিউক্লিয়াসযুক্ত

জীবকোষের উদ্ভব

হয়েছিল

২৭০-২০০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের

ভিতরে।

এই জাতীয় কোষের

নিউক্লিয়াস একটি আদর্শ পর্দা বা ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল। প্রাথমিক স্তরে এই

পর্দা আবরণের মতো কাজ করলেও, পরে এই পর্দা তিনস্তরে সুবিন্যাস্ত হয়েছিল। এ তিনটি

স্তরের মধ্যস্তরে

লিপিড এবং উভয় পাশে ছিল প্রোটিনের দুটি স্তর। এই কোষে সুসংগঠিত

ডিএনএ,

মাইটোকন্ড্রিয়া,

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম,

লাইসোজোম,

গোল্গি বস্তু থাকে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে-

২৪০ কোটি

খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের শুরুর

দিকে

সায়ানোব্যাক্টেরিয়াগুলোর

ব্যাপক

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে

ধীরে ধীরে বাতাসে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর

পরিমাণ অনেক কমে যায়।

পূর্ববর্তী আর্কিয়ান

কালে যেখানে বাতাসে

অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল ১%, সেখানে

এই অধিযুগের মাঝামাঝি সময়ে বাতাসে

অক্সিজেনের

পরিমাণ

দাঁড়িয়েছিল ১৫%। আর এই অধিযুগের শেষে বাতাসে

অক্সিজেনের

পরিমাণ ২০%-এ উন্নীত হয়েছিল। পরে এই

অক্সিজেন

থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ওজোন

নামক গ্যাস। এই গ্যাস উর্ধ্বাকাশে

ওজোন

স্তর তৈরি

করেছিল। পরবর্তীকালে, জীবজগতের ক্রমবিবর্তনে এই ওজনস্তর ব্যাপক ভূমিকা রাখতে

সক্ষম হয়েছিল। কারণ, ওজোন

স্তর সূর্য-রশ্মির সাথে আগত জীবের জন্য ক্ষতিকারক

অতি-বেগুনি রশ্মিকে প্রতিরোধ

করা শুরু করলে, জীবজগতের বিকাশ নতুন পথ পেয়েছিল। তবে

বাতাসে অক্সিজেনের

পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে,

জীব জগতের জন্য ক্ষতিকারক

অপর একটি উপাদান আয়রন অক্সাইডের

(Fe3O4)

স্তর সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল

এবং আয়রন অক্সাইড স্থলভূমির উপরিভাগে জমে জমে স্তূপ

তৈরি করেছিল। তখনও

স্থলচর প্রাণীর বিকাশ তখনো শুরু হয় নি।

তবে

অক্সিজেনকে

শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে

পারে এমন

ব্যাক্টেরিয়ার

বিকাশ ঘটেছিল এই সময়।

সূত্র :

http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoproterozoic

http://essayweb.net/geology/timeline/paleoproterozoic.shtml

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/175886/Paleoproterozoic-Era

২৫০-২৪৫

কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সেকালের আদিম মহা-মহাসাগরের বুকে একমাত্র মহামহাদেশ

ছিল

কেনোরল্যান্ড। এই পরিবেশে

এই সময়ে পৃথকভাবে

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন

উদ্ভব হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান এই মধ্য

সাইবেরিয়ান উপত্যাকা এই ক্র্যাটনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে

কানাডিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড এবং

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন মিলে তৈরি হয়েছিল সাইবেরিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড। এরপর ২৫০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের

কাছাকাছি সময়ে এর সাথে

গ্রিনল্যান্ড যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল

আর্ক্টিকা মহাদেশ ।

২৫০-২৪৫

কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সেকালের আদিম মহা-মহাসাগরের বুকে একমাত্র মহামহাদেশ

ছিল

কেনোরল্যান্ড। এই পরিবেশে

এই সময়ে পৃথকভাবে

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন

উদ্ভব হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান এই মধ্য

সাইবেরিয়ান উপত্যাকা এই ক্র্যাটনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে

কানাডিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড এবং

সাইবেরিয়ান ক্র্যাটন মিলে তৈরি হয়েছিল সাইবেরিয়ান ঢাল-ভূখণ্ড। এরপর ২৫০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের

কাছাকাছি সময়ে এর সাথে

গ্রিনল্যান্ড যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল

আর্ক্টিকা মহাদেশ ।